1月13日夜、宮崎県の日向灘で発生した最大震度5弱の地震。昨夏に続き2度目となる南海トラフ地震臨時情報が発表されました。

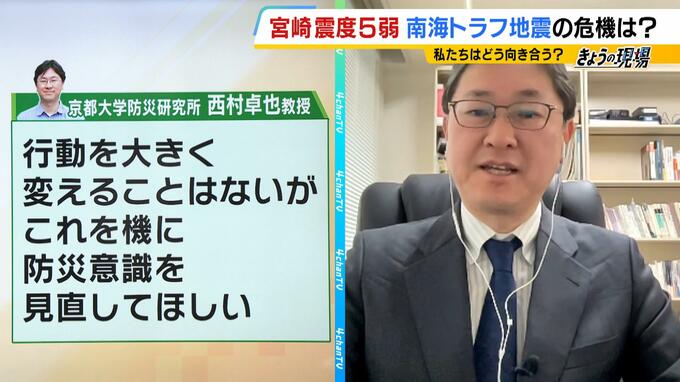

去年8月、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が発表された日向灘の地震(最大震度6弱)とは何が違ったのか?そして、地震評価検討会の会議では一体どんなことが話し合われたのか?検討会の委員でもある京都大学防災研究所・西村卓也教授に聞きました。

◎西村卓也:京都大学防災研究所・教授 地震発生のメカニズムや予知について研究 去年9月「南海トラフ地震評価検討会」の委員に就任

▼「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるまでの流れ

駿河湾から日向灘にかけてのプレート境界を震源域として発生してきた大規模な地震、南海トラフ地震。マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%とされています。最大震度は7、津波の予想される高さは最大30m超で、想定被害は30都府県で死者32万人以上です。

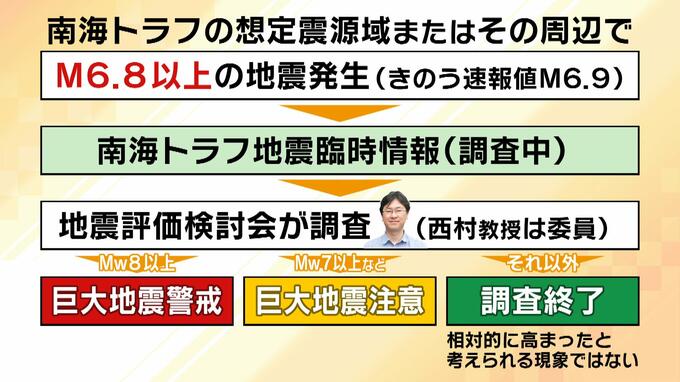

13日に宮崎県で震度5弱を観測した地震は、震源の日向灘が南海トラフ地震の想定震源域内ということで、関連を調べる臨時情報が出されました。南海トラフ地震臨時情報が発表される流れは以下のとおりです。

【1】南海トラフの想定震源域やその周辺でマグニチュード6.8以上の地震が発生した場合(※13日の地震はマグニチュードの速報値が6.9)、または「ゆっくりすべり」の異常が発生した場合など

【2】南海トラフ地震臨時情報(調査中)を発表

【3】地震評価検討会が調査

検討会の調査を経て、「巨大地震警戒」か「巨大地震注意」、どちらにも該当しなければ「調査終了」が発表されます。13日の地震は、「巨大地震が起きる可能性が平常時より高まっていると考えられる現象ではない」として、約2時間後に「調査終了」が発表されました。