自衛隊と過疎に悩む自治体

北海道・上富良野町。北海道の中央に位置するこの町に東西冷戦時代、戦車が重点的に配備された。ソ連軍がどこに上陸して来ても迅速に対応する為だ。

過疎が深刻で、人口1万人足らずの3割を自衛隊関係者が占めると言われる。

上富良野町民

「自衛隊抜きで、今の町は考えられない」

「自衛隊がいなくなったら閑古鳥。全部シャッター通りになる。南(南西諸島)ばかりに力を入れると、北(北海道の守り)がだめになる」

陸上自衛隊「第2戦車連隊」。日本が保有する戦車は約360輌。3分の2が北海道に配備されているがその中核になる戦車部隊だ。最高時速は70キロ、50トンの鉄の塊が爆走する。4輌で1個小隊を構成する。“車長”と呼ばれる小隊長が指揮を執る。

1輌に車長、操縦手、砲手の3人が乗り込んでいる。4輌が主砲の照準を同時に合わせ攻撃する訓練が繰り返されていた。主砲の射程と戦車の鉄板の厚さは、防御能力を知られぬ為に秘密だ。

小隊長は一般大学出身で2年前に入隊した。

Q.大学では何を学んでいた?

小隊長(車長)

「英米文学を学んでいた。予防外交だけでなく、軍事力として外交の後ろ盾にもなる折衷案として(自衛隊の)幹部を選びました」

戦車の中の環境は想像以上に過酷だ。

小隊長(車長)

「(戦車は)音と振動がすごいです。長いときは何日も(戦車に)乗っている。冬場は特に堪える」

戦車部隊の女性の“最大の敵”は…

小隊長(車長)

「トイレは『見ないでね』って言ってその辺で済ます」

操縦手(運転手)

「1回戦車から降りて、走って山の中で済ます」

上空からはロシア海軍への監視活動も続いていた。

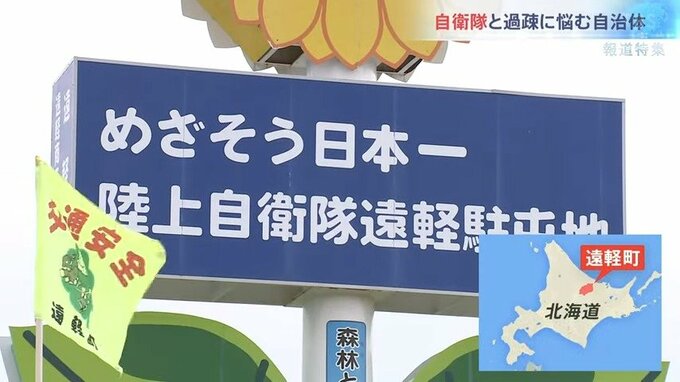

北海道の自治体の多くが地域の活性化を自衛隊に依存してきた。オホーツク海に近い遠軽町。終戦後GHQの司令部に直接陳情して、自衛隊の前身、警察予備隊を誘致した。

予備隊は陸上自衛隊・第25普通科連隊となりそのまま駐屯した。雪の中での戦闘を専門とする事から別名“スキー部隊”とも呼ばれる。

“連隊通り”が駅から駐屯地に真っ直ぐに伸びる。有事を想定して建設された事が窺える。

洪水で流された橋も連隊に通じるとあってすぐに再建された。インフラは駐屯地を中心に整備されてきた。自衛隊が染みついた町だ。

遠軽町 澤口浩幸副町長

「町の存続として(自衛隊が撤収することは)ありえない。体育館やコミュニティーセンター、ごみ処理場、応援してもらっている」

Q.自衛隊がなくなったら困りますか?

遠軽町 澤口浩幸副町長

「困ります。絶対困ります」

東西冷戦が終了し、部隊の撤収や縮小が取り沙汰される度に、官民一体で反対運動を展開してきた。

遠軽商工会議所 渡辺博行会頭

「1つの駐屯地を減らせということで遠軽町がやり玉に挙がったけれど、町民総意で何とか残った。私たちの会議所が生まれたと同時に遠軽の自衛隊も一緒に育ってきている。あるとかないとかではなく、生まれた時から一緒」

Q.自衛隊がなくなるんじゃないかと言われてどうでしたか?

遠軽町民

「遠軽は年寄りの町で終わりだと思った」

Q.自衛隊がいると若い人が?

遠軽町民

「子供も若いご夫婦もいる」

「(遠軽町は)自衛隊の町でしょうね。財政的にもそう(自衛隊依存)だと思います」

ロシアと国境を接する北海道の自治体にとって、ウクライナ侵攻の警戒感が駐屯地存続運動の追い風になっている。