トランプ劇場早くも開幕 “関税戦争”で再びインフレ?

トランプ氏がいきなり仕掛けた関税戦争。トランプ氏は中国が合成麻薬の流通を十分に取り締まっていないとして10%の追加関税を課すと表明した。さらにカナダとメキシコに対しては、不法移民の流入と合成麻薬を理由に全ての輸入品に25%の関税を課すとしている。

――トランプ氏の理屈はこの合成麻薬フェンタニルの原料を中国が作っていて、これをメキシコのマフィアが買ってメキシコで合成麻薬にして、アメリカに大量に流入させているという理屈だが、この自由貿易協定の相手国のメキシコとカナダ、つまり今関税がゼロの国にいきなり全部25%課すというのは驚きだ。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

大統領がこんな権限を持っているのかと。今までずっと長くやってた関税ゼロの自由貿易協定をひっくり返して、関税率かけると。相手側はたまったもんじゃないと思う。

――しかも、要因が貿易赤字だとか、不公正な貿易だとか、あるいは雇用を奪っているとか経済とか通商問題ならともかく、今回は不法移民と麻薬で来た。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

口実は何でもいいので、相手に圧力・パワハラをして、相手から交渉材料をうまく引き出すということだろう。

――不法移民対策は、当たり前だがトランプ氏の重要政策なので、これでメキシコやカナダが何かやってくれれば、まず成果があったと言えるという、政治的な思惑が透けて見える。その意味では、まず25%の関税をぶちかますというふっかけみたいなものだと考えられるかもしれない。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

ただこれやはり日本にも火の粉が飛んできいて、メキシコ・カナダは自由貿易を前提にして日本の自動車メーカーが大量に進出しているとか、中国も実は同じような構図で、自動車ではないが、繊維とか、いろいろな日本企業が進出して、アメリカへ輸出しているというダメージもある。

――日本の自動車メーカーはどれくらいメキシコに今出ているかというと287社も関連企業が出ていて、日系4社(トヨタ・日産・ホンダ・マツダ)がメキシコで完成車を作っていて、70万台もアメリカに入れている。仮にこれ25%(関税が)かかったら、このビジネスモデルは崩れてしまう。ただ、アメリカの「ビッグ3」はもっとメキシコで作って、アメリカに入れている。だからビッグ3の株価は急落している。アメリカ経済への打撃がまずあるのでは。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

トランプ政策のプラスの部分と、今のようなマイナスの部分があるが、次第にマイナスの部分がだんだん強くリアリティを持って意識されている。特にこういうことをやると、誰がここのコストを払うのかというと、トランプ政権ではなくて、アメリカの消費者が、割高の自動車、他の中国製品を買わないといけないということで、アメリカ人にマイナスの影響がある。

――関税上げたら、それは誰が負担かというと、アメリカの消費者が負担する。アメリカの物価が上がるということになる。それからアメリカだけではなく、他の国にも影響が出てくる。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

その通り。カナダ・メキシコは報復関税。やられたらやり返す。やらないとアメリカに痛みが実感されないということで、報復関税を課すが、実はメキシコ人がアメリカ製品を割高で買うので、アメリカ人だけではなく、メキシコ人やカナダ人も割高な製品を買わないといけないので、関税率の引き上げは何もいいことがない。世界中の人が物価高に苦しむことになりそうだ。

――もう一つは、「中国は元々不公正な貿易をしてる国だから、60%の追加関税だ」とトランプ氏が言ってたのが10%なので、ずいぶん甘くスタートしたという見方もできるが、逆に言うと今回は麻薬だけなので、これからいろんなことを言って60%に向けて、関税率をどんどん上げていくという、メキシコ・カナダが吹っかけなら、中国は発射台だというイメージ。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

合成麻薬は口実にすぎない。あれこれと、また何か言い訳、口実を作っていくので、最終的には6割ぐらいまで上げると、そうすると、「いや前上げたから今回も大丈夫ではないか」と思う人もいるかもしれないが、2017年~2018年のとき、中国は6%成長で、今は4%台の成長で青息吐息。だから今回中国に関税率を引き上げると、中国経済がますます悪くなって日本にも中国の悪化というダメージが来るかもしれないことを、トランプ氏は全く考えていないと思う。

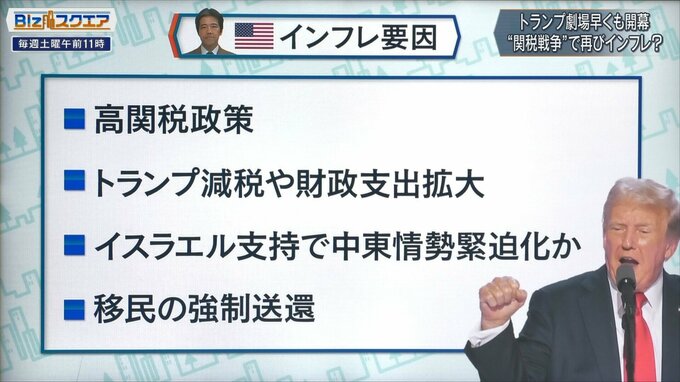

――中国経済の苦しみ方が8年前とは全然違う。世界第2位の経済大国なので当たり前だが、日本やヨーロッパの企業や経済にも影響を与えるということだろう。アメリカが高関税政策を始め、インフレになる傾向が強いのではと熊野さんにまとめてもらった。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

軒並みインフレ要因で、高関税は輸入するときの価格が上がるが、実はこの高関税で税収が増えたアメリカ政府は、それをトランプ減税とか、その他の歳出拡大に回すので増税した部分が需要を刺激するということも物価高の要因になる。さらにイスラエル支持、イランに敵対するということで、原油価格が高騰する。さらに労働市場では移民の強制送還などで労働力が絞られる。その他にもアメリカに移住する人も審査が厳しくなったりするので、これも労働市場の逼迫でやはりインフレ上昇要因。

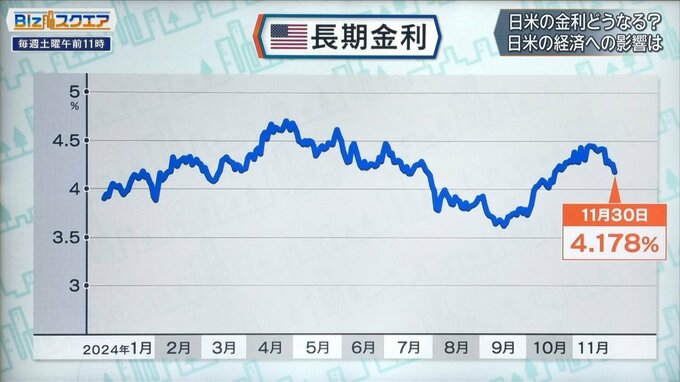

――そうすると足元のアメリカのインフレは、ここにきて少し鈍って、インフレの鈍化が鈍ってきたというよりは、底打ちして再び上昇するような懸念も出るような感じになってきた。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

そのきな臭さは、すごく強く感じていて、アメリカの中央銀行は9月、11月と2回連続で利下げをしたが、多分それが効く以前に、物価が反転し始めているから、FRBは「これは過熱感が出るのではないか」と思う。

12月のFRBは利下げするかもしれないが、12月に出てくる2025年の見通しが、9月時点では4回、マイナス1.00%利下げすると言っていたが、多分0回とか1回になるので、もしかすると今は少し円高要因だが、12月の利下げのときにアメリカは先々利下げしないのかということは、ドル高要因、円安要因になるので、まだまだ為替は少し動きやすいのではないか。

――足元、トランプトレードが少し一服して、長期金利が少し下がってきたとか、ドル高が少し是正されて、円高に少し戻ってきたが、これで一気にまた、長期金利が落ちるわけでもなくて、基本的には長期金利は高く、ドル高方向に行く基調は維持されると見た方がいいのか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

クリスマス商戦がどうなるかもあるが、2025年1月20日にトランプ氏が大統領に就任して、そこからいろんな政策をやって、それが効いてくると、長期金利がもう1回上がるのではないかと警戒している。

――短期的にはトランプトレードで市場は沸くかもしれないが、中長期的に見ると不安要因は多いということか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生氏:

為替はアップダウンしながら円安へ振れていく趨勢になるのではないか。

(BS-TBS『Bizスクエア』11月30日放送より)