「例えて言ったら内戦」賛成派と反対派に二分された町

根強い反対の声があった一方、原発建設を望む声も多かった。当時、財政難にあえいでいた女川町にとって、原発の誘致は起死回生の一手でもあったのだ。

町は次第に賛成派と反対派に二分されていった。

当時をよく知る人がいる。町の職員から町議となり9期務めた木村公雄さん(88)。

元女川町議 木村公雄さん

「例えて言ったら内戦。武器のない闘いだった」

木村さんは長年、原発の必要性を主張し続けてきた。水産業のほかに目立った産業がなかった女川町。半島に位置し、離島も多い町は、インフラ整備にも多額の費用がかかっていた。

元女川町議 木村公雄さん

「地方自治の本旨は、やはり財政がひとつの判断基準。仮に誘致ができなかったとしたならば、女川の町というものもないだろう。空気がいいだけ、自然が豊かなだけ。ただ住んでいるだけの小さな町になっていたのではないか」

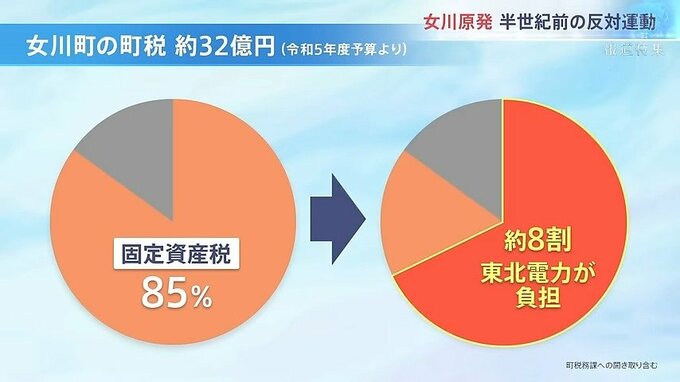

今、町の自主財源である町税収入のうち、約85%を占めるのが固定資産税だ。その8割以上を負担しているのが東北電力。財源の多くは原発頼みとなっている。

また「電源三法交付金」と呼ばれる国からの交付金が、これまで40年余りで300億円近く交付されている。昨年度も7億円が町にもたらされた。

女川町の須田善明町長は、原発がもたらしたのは税収だけではないと話す。

女川町 須田善明町長

「もともと女川は渇水でたびたび悩まされる地域だった」

原発では核燃料を冷やすため、大量の水を必要とする。町は、東北電力が37キロ先の川から引いている水道設備を共同所有し、町民の生活用水として活用している。

女川町 須田善明町長

「渇水期に水がなくなるということがなくなった」

町に様々な恩恵をもたらすと期待された原発は、約10年にわたる論争の末、建設が決まった。

阿部美紀子さん

「これからどういう闘いをして、原発を止めていけばいいのかなという思い」

美紀子さんら反対派の運動も次第に縮小していき、女川は原発の町として歩み始めていた。