■鏡もちの由来は?

農水省によると、鏡もちをお供えする風習は、室町時代から始まったと言われているそうです。※画像 農水省

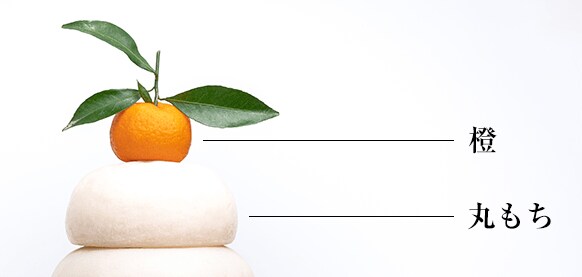

鏡もちは新年の神様である「年神様」をお迎えしたときのお供え物で、飾りの全てに意味があります。

2段の丸もちは太陽と月を表し、「福が重なる」「円満に年を重ねる」という意味があります。

もちの上にのせる橙は家が代々栄えるように。

両側に配する裏白(うらじろ)は、古い葉が落ちずに新しい葉が出てくる、生命力と長寿の象徴。

ゆずり葉は、世代がゆずられ、続いていくように。

それぞれの意味はとても縁起がよくてポジティブです。

お正月にこうしたあたたかい願い、繁栄への願いが込められた鏡もちを飾り、大切な人と過ごすわけです。とても素敵な風習ですね。