専門家「男性の働き方に女性を合わせようとしている」

昭和女子大学(労働経済学) 八代尚宏 特命教授

「奥さんは子どもと同じで働いていない。だからその1人分の食費とか生活費をまかなうために(夫の所得から)控除するんだという考え方で、男性中心の働き方というか、『男性が働き女性が家事子育てに専念する』そういう家族が望ましいという価値判断があった」

男性中心の社会で妻を養う夫の税負担を軽くするため、配偶者控除は設けられたというのです。

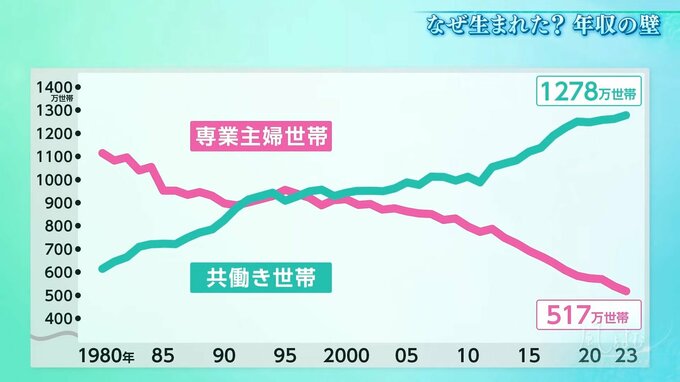

ところが、1980年代以降、女性の社会進出が進み、専業主婦の数は徐々に減少。90年代に入ると、共働き世帯の数が逆転し、その後も増加し続けます。

再就職を目指す主婦(1990年当時)

「社会的地位が欲しい」

「もう1回花を咲かせたいなということで」

しかし、結婚や出産で離職することの多かった女性が再就職する際、パートなど非正規で働くケースが増えています。

そして昭和の時代に設けられた制度が、働く人たち、とりわけ女性にとって徐々に「壁」へと変わったのです。

“女性活躍”を掲げた第2次安倍政権。働く女性の年収に関わる制度の見直しなどを指示します。

安倍晋三 総理(2016年当時)

「女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにする」

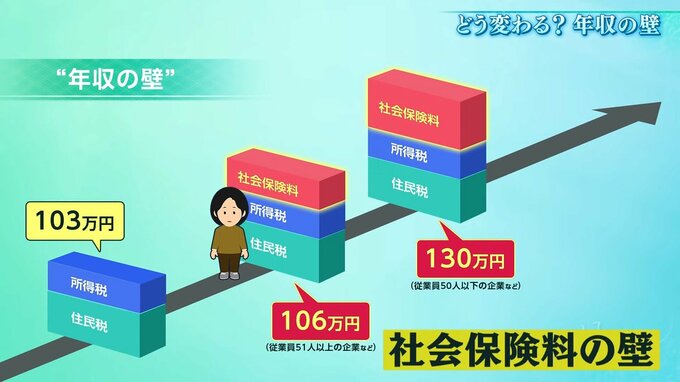

しかし税金だけでなく、106万円や130万円といった社会保険という別の壁もあり、現在に至るまで、日本社会における女性の活躍は十分とは言えません。

男女格差を示す2024年のジェンダーギャップ指数を見ると、日本は146カ国中、女性の「教育」分野では72位に位置しながら、「経済参画」分野では120位と下位に。

男性と同等の教育を受けているのに、女性の能力がいかされていない現状を映し出しています。昭和の家族間の名残とも受け取れる様々な壁。

専門家は…

昭和女子大学(労働経済学) 八代尚宏 特命教授

「男性の働き方に女性を合わせようとしている。高成長の時代のモデルを低成長になっても引きずって変えられない。それが『働き方の壁』になってくる。ジェンダーギャップの問題もある。働くと損するような仕組みは無くしていくべき」

実際、欧米では男女問わず自立して働くという考えが強く、多くの国で、日本のような配偶者控除に当たる制度はないと言います。

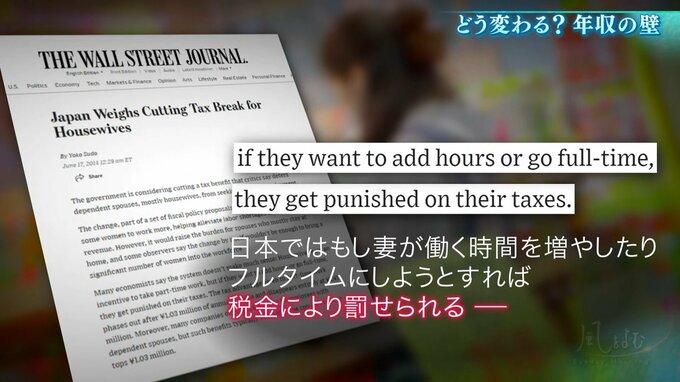

かつてアメリカのウォールストリートジャーナルはこう書きました。

「日本ではもし妻が働く時間を増やしたり、フルタイムにしようとすれば、税金により罰せられる」

年収の壁を巡る議論はようやく始まったばかりです。