政府は9月9日、追加の物価高対策を発表した。ガソリンへの補助金を12月まで延長するなどとしているが、すでに現場からは悲鳴が上がっている。物価高の主要な原因である円安が進む中、政府の対策は効果を発揮するのだろうか。

■物価高の主要原因、円安の行方は?

政府は9月9日、ガソリン価格が1リットル168円を超えた場合、1リットルあたり35円を上限に元売り各社に補助金を支給する制度を年末まで延長すると決めた。一方で、主にディーゼルエンジンの燃料に使われる軽油は、昨年1リットル100円だったが、いまでは120円に値上がりしている。

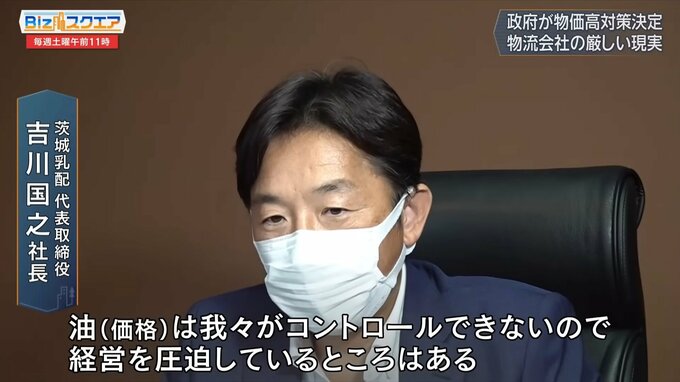

茨城県水戸市に本社を置く物流会社「茨城乳配」は従業員271人、180台のトラックで北関東を中心に食品の配送事業を手がけている。昨年度売上はおよそ30億円。現在、燃料の高騰に直面している。

茨城乳配 吉川国之社長:

油は我々でコントロールできないので、そこが経営を圧迫しています。我々の会社だと月に15万リットルぐらい使います。それから計算すると20円上がると300万、年間では3600万ぐらい利益は飛ぶ。利益率が2%から5%の業界ですから、例えば30億の会社で2%だと利益は6000万くらいで、利益が半分飛ぶ計算になります。

さらなる燃料価格の高騰が現実味を帯びている。その原因の一つが急激な円安だ。外国為替市場は9月1日、24年ぶりに1ドル140円台を付けたあと、1週間で145円に迫る急激な円安となった。専門家はどう見ているのか。

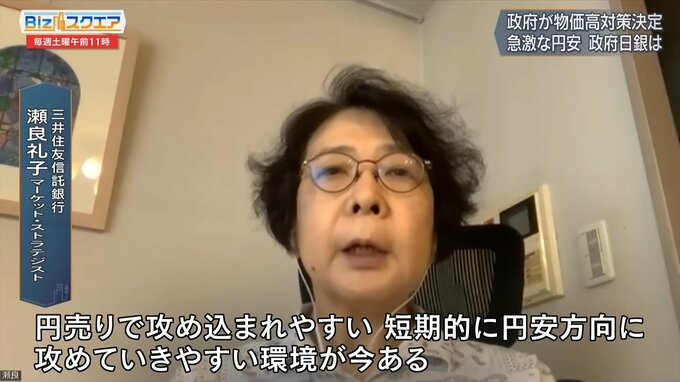

三井住友信託銀行 瀬良礼子マーケット・ストラテジスト:

いまの主役は投機的な部分が大きいと見ています。「日銀が動かない」、「日本の輸出が伸びていない」、「外国人旅行者が日本に入ってきていないのでサービス収支的な実需の円買いがあまり出ない」ので、円を買う方向に立ち向かってくる人たちがいない。投機的な人たちは短期的に円安方向に攻めやすいという環境があるのだと思います。(円安は)98年の147円を今年の上限と見ています。

9月8日、1ドル145円台に迫るなど円が大きく下落するなか、政府と日本銀行が対応を協議した。また日銀の黒田東彦総裁は9日、岸田文雄首相と会談した。

財務省 神田真人財務官:

この数日間では、投機的な動きも背景に一方向で急速な円安の進行が見られます。政府としてこのような動きが継続すれば、あらゆる措置を排除せず為替市場において必要な対応を取る準備があります。

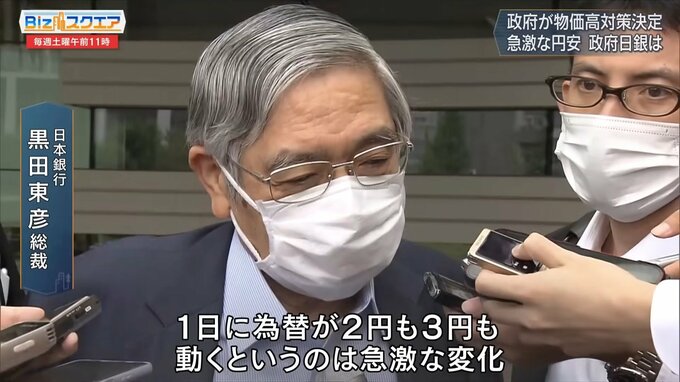

日本銀行 黒田東彦総裁:

急激な為替レートの変動は企業の経営方針を不安定にする。将来の不確実性を高めてしまうという意味で好ましくないと思っています。1日に為替が2円も3円も動くというのは急激な変化だと思います。

岸田首相と黒田総裁の会談後、円相場は一時1ドル142円台まで買い戻された。