■家計負担は年間10万円以上増加

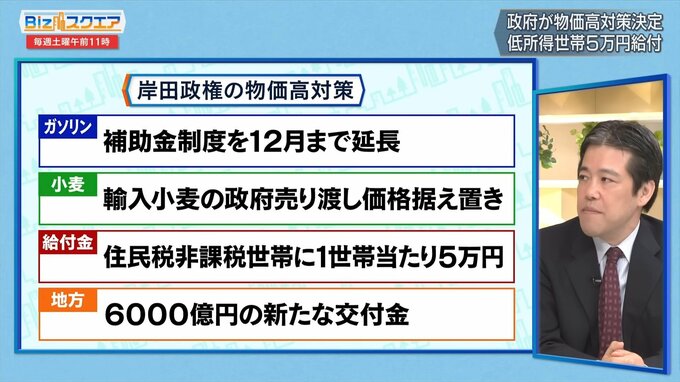

政府は追加の物価高対策を「ガソリンへの補助金を12月まで延長」、「輸入小麦の売り渡し価格据え置き」、「住民税非課税世帯に5万円を給付」、「地方へ6000億円の新たな交付金を設ける」としている。

ーー政府の物価高対策をどう評価しているか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

少しこじんまりした感じがします。財政投入の規模もさることながら、これらの対策はすでに急上昇している物価を下げるのではなく、上がり方をマイルドにするという意味で物価対策と言っているので、これから家計の痛みはそのまま続きます。給付金がありますが、これも家計の痛みからするとまだ小さいので、総じて見ると限定的という気がします。

ーー給付金は住民税非課税世帯ということで、本当に必要とした人に行き渡るのかというところが問題だ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

そうですね。住民税非課税世帯は約7割が高齢者です。国民年金で年金の支給額が低い人たちがほとんどで、年金は今年度0.4%下がっていますから、こういうことが必要になると。

少しでも税金を払っている働く世代あるいは子育て世代には給付されないということになるので、公平感も問われてくる。

ーー国民の負担増額はどれくらいになっているのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

104,000円と、これはものすごく大きいとしか言いようがありません。普通の共働きで年間10万円以上給料を増やせるかというと無理です。内訳を見てみると、やはり電気代が痛いです。毎月電気料金を見るとまた上がったかという気がするのです。負担増の4分の1が電気代。さらにガス代、ガソリン代など物価対策で上がらないようにしているのですが、前年と比べると負担増が非常に大きいです。

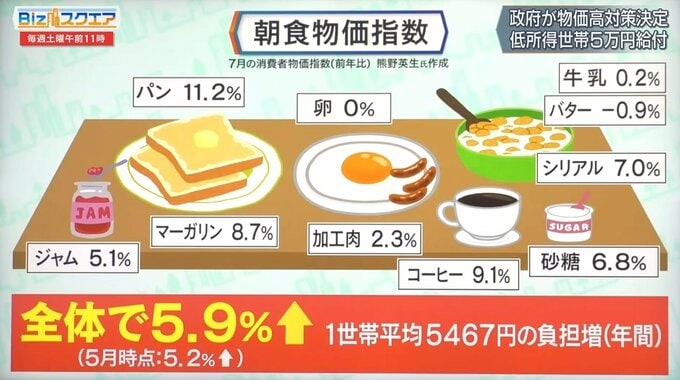

政府は7月の消費者物価指数は前年同月比2.4%の上昇と言っているが、身近な朝食物価指数を見ると5.9%で、5月時点の5.2%から上昇率が上がっている。

ーー一世帯あたり年間で5000円以上の朝食代の増加となり、所得の低い層ほど痛みが強くなる。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

家計の痛みというのは毎日食べるものが上がっていくと。ほとんどの人は朝食を食べていて、その中のパンが11%、さらにそれに塗るマーガリンも値上がりし、コーヒーも9.1%上がっています。朝食に物価上昇の痛みというのが非常に色濃く表れているのではないかと思います。