「人が閉じ込められています」

地震発生から3日後の1月4日、能登半島先端に位置する北國新聞珠洲支局の谷屋洸陽記者(当時、入社1年目の24歳)が、福井県から駆けつけた消防隊による救助活動を取材しようと、ある集落に足を運んだ。そこで倒壊家屋を目にして衝撃を受けた。1階部分がペシャンコにつぶれた家屋に1枚の紙が貼ってある。そこには、こう記されていた。

「潰れた1階部分に人が1人閉じ込められています」

元日の地震発生から、既に3日近く経過している。その間、被災者が倒壊した家屋の中に、埋もれたままになっている。象徴的な事例の一つであり、同様のケースが奥能登の各地で生じた。

今回の震災では、全国各地の緊急消防援助隊が奥能登を目指したが、生存率を左右するとされる「72時間」以内にたどり着けない隊も多かった。

能登半島の道路があちこちで寸断され、行く手を阻んだからだ。そして、道路寸断に伴い、平時の能登ではあり得ないレベルの渋滞が発生した。

被災地・奥能登の地理的事情とアクセス路の寸断

里山・里海の自然に恵まれ、豊かな伝統文化と生活文化が息づく「日本の原風景」のような土地。それが能登だ。

能登半島は日本海に突き出した長大な半島である。その規模は、石川県外の人が想像するより大きいかもしれない。

県庁所在地である金沢市から、半島先端の珠洲市まで約150キロの距離がある。たとえるなら、石川県庁と珠洲市は、大阪府庁と福井県敦賀市と同じくらい離れている。福井県敦賀市で起きた震災の対応を、滋賀・京都を飛び越え、大阪府庁から指揮している…そんなイメージを抱いても、あながち間違いではないだろう。

今回の地震では、半島最奥部の「奥能登」で特に大きな被害が出た。奥能登は珠洲市・輪島市・能登町・穴水町の2市2町からなり、少子高齢化が進んで人口は計約5万人。奥能登の入り口に位置する穴水町でも金沢から約100キロの距離がある。

さらに奥能登は全体が「低山」ないし「丘陵」で構成されており、海沿いなどのわずかな平地に街や集落が点在している。山あいの道路をずっと走り、峠を越えれば、海と街が現れる。

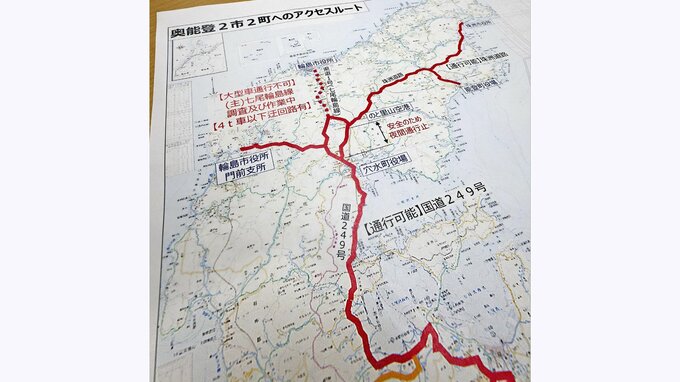

そのように長大で、険しい地形も多い能登には、半島を縦貫する幹線道路が「3本」ある。「のと里山海道」「外浦側の国道249号」「内浦側の国道249号」だ。(外浦とは能登半島の外側=日本海に面した北西側、内浦とは能登半島の内側=富山湾に面した南東側)

最大震度7を観測した元日の地震では、ただでさえ本数の限られた奥能登へのアクセス路がズタズタに寸断された。特に能登半島の大動脈である「のと里山海道」の28か所で大規模崩落が発生したのは痛恨の極みだった。

「外浦側の国道249号」経由ルートも発災直後、大型車両が安全に通れる状況ではなく、県が公表する奥能登へのアクセス経路図に記載されなかった。

残されたルートで深刻な渋滞 人命にも影響か

その結果、能登半島の道路で何が起きたか。

甚大な被害の発生した奥能登に向かうため、自衛隊や消防、警察、一般車両、そしてメディア関係の車が、残された「内浦側の国道249号」に集中し、能登半島中心部の七尾市から奥能登の入り口である穴水町を結ぶ区間で深刻な渋滞が発生したのである。

穴水から輪島市街地に向かう「県道1号」や、穴水から半島先端部の珠洲市に向かう通称「珠洲道路」でも渋滞が起き、交通が麻痺した。

「道路寸断」と「被災地渋滞」のために命を失った被災者がいる。筆者はそう考えている。

能登半島地震の犠牲者は石川県内で337人(9月3日時点)。そのうち、避難生活中の体調悪化などで亡くなった災害関連死が110人に上る。関連死の審査は継続中で、さらに増える見通しだ。

奥能登から金沢まで10時間

現在、北國新聞の珠洲支局長を務める安田哲朗記者(47歳)は能登各地の支局に計12年赴任経験のある能登取材のベテランである。地震発生時は販売局に所属しており、元日に発行した特別号外などを何とか避難所に届けようと、1月2日早朝、金沢から奥能登を目指し、車を走らせた。

安田記者が2日、内浦側の国道249号を北上した際、今回の震災で奥能登アクセスの「ボトルネック」となった七尾市中島地区では既に渋滞が起きていた。その後、安田記者は連日、奥能登の道路を車で走行した。

国道249号、県道1号、珠洲道路ともに路面が至る所で崩れ、自衛隊や消防などの大型車が1台ずつ、恐る恐る通り抜けねばならないような箇所が随所に見られた。奥能登から金沢まで平時なら2~3時間ほどだが、発災後は10時間前後かかるケースが珍しくなかった。

発災後1週間ほどで渋滞は悪化した。乗用車がパンクし、道路脇に放置されたのが一因だ。通行可能な道でも路面に亀裂が入っていたり、アスファルトがささくれ立ったり、液状化現象でマンホールが地面から飛び出したりしており、パンクしやすい状況だった。放置車両のため細い車道がさらに狭くなり、渋滞に拍車をかけた。

各地で水道が止まり、公衆トイレは機能していない。渋滞とトイレの問題は深刻で、道路沿いで用を足す男性の姿が多く見られた。車から女性が慌てた様子で外に出て、雑木林の奥に駆け込む光景もあった。

雪国で厳冬期に起きた震災であり、やがて道路にも雪が積もる。全国から集まった給水車やゴミ収集車が足をとられ、次々とスタックして「渋滞の先頭にいる=渋滞を引き起こした」ケースが見られた。警察や消防の車両は屈強な警察官や消防隊員が大勢乗車しているため、スタックしても比較的早く脱出できたようだ。

全国から駆けつけた支援車両は被災地で大きな力となり、心から感謝を表したい。一方で雪道に不慣れな側面があり、そうした観点からの対策を考える必要がある。