“令和のコメ騒動”いつまで? 実現しない備蓄米の放出

コメに関しては、量がないだけでなく価格も上がっている。7月の消費者物価指数を見ると、米類の価格の上昇率は2023年の同じ月と比べて17.2%と20年ぶりの高さになっている。そして8月30日に発表された東京23区の8月の物価指数では26.3%と大幅な上昇となっている。

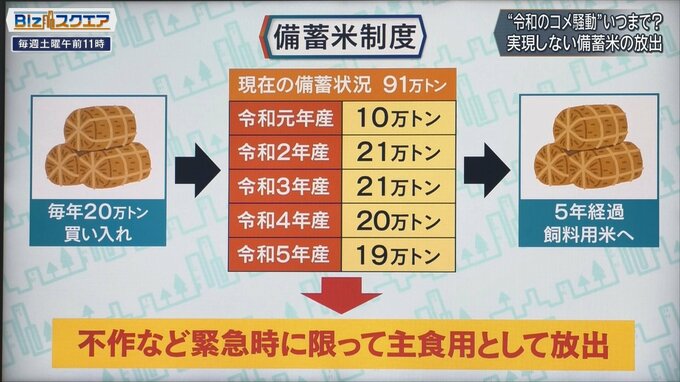

そこで注目される「備蓄米」の制度とは。現在政府の備蓄米は91万トンあり、災害など緊急時に限って主食用として供給できるようになっている。毎年20万トン程度を買い入れて、その代わりに5年たった米は主食米の市場価格に影響しないように飼料用などとして販売するというシステム。直近のデータでは、この制度を維持するために単年度で482億円使っている。

――それだけ財政支出をしながら、コメ危機といわれてるときに、一つも使わないのはもったいないが。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

備蓄米制度の中でこういう状況は想定していなかったが、情勢を考えれば足りないので出せばいいので、そこは柔軟に考えるべきだと思う。

――農水省は「全体の需給が逼迫していない。流通在庫があってそれがうまく出ていないから、棚に並んでないという状況が生まれている」というが、備蓄米制度を活用することによって市場を刺激することはできるのでは。出すことによって価格が下がるかもしれないと関係者が思えば、売りが出てきて、実際に物が出てくるということは起きそうだ。

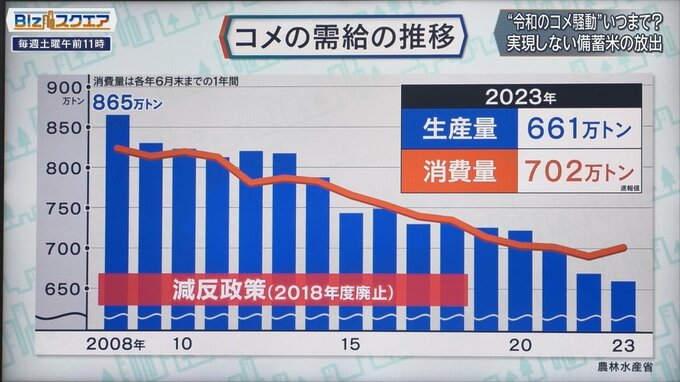

コメの需給全体の問題もあるという指摘もある。米の「生産量」は2023年661万トンまで減っていて、15年間では約200万トン減っている。一方で「消費量」は2023年702万トンで、10年ぶりに増加に転じている。

――需要も増えてきて、気候変動もある中で、本当にコメが足りているのか心配だ。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

一方で需要が増えて、供給を超えてきたことは、ある意味でチャンス。日本の農業政策・コメをもっと強くすることができる。

――外食や中食で、安い米のニーズも高まっている。市場のニーズに対応した形で行政を進めて欲しい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月31日放送より)

==========

<プロフィール>

伊藤元重氏

東京大学名誉教授 専門は国際経済学

経済財政諮問会議 民間議員など歴任

近著「世界インフレと日本経済の未来」