1923年9月1日午前11時58分に発生した関東大震災。マグニチュード7.9の巨大地震による死者・行方不明者の数は10万5385人、国内における史上最悪の自然災害となったが、発生当時の状況と被災者の様子はいかなるものだっただろう。

「当時の映像が社内にあれば見てみたい」そう思った私は1955年の開局以来、約136万本の映像資料がおさめられているTBSの映像倉庫を検索し始めたが、昔の映像資料についてはキャプションも大雑把なことなどから検索作業は容易ではなかった。そんな中、映像倉庫の責任者から「関東大震災の発生直後に撮影された映像があったはず」だと知らされる。

これがその映像が収められていたテープだ。手書きで「関東大震災・大火実況」というタイトルとともに「文部省社会教育課・撮影監督」などと書かれている。約7分に渡って記録されていた映像はモノクロで、無音ではあるが、当時の状況を克明に捉えていた。未曾有の大災害を振り返り、そして、今後、起こりうる首都直下地震に備えるため、その一部をご紹介したい。

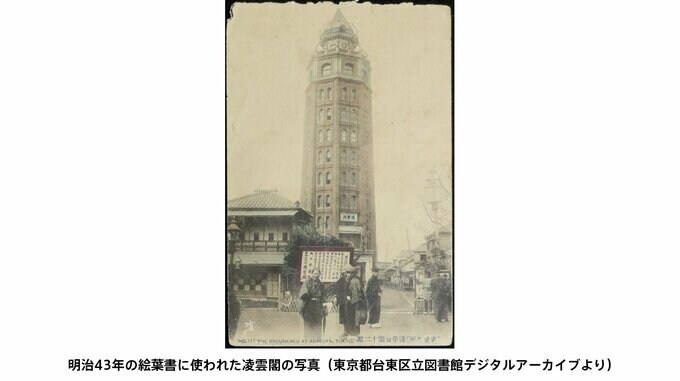

■変わり果てた“浅草のシンボル”

1923年、当時、東京で最も高かった建物は、浅草にある高さ52mの八角形の展望台、「凌雲閣(りょううんかく)だ。「浅草十二階」の愛称で親しまれ、浅草のシンボルとして観光名所にもなった。現在で言うと「スカイツリー」のような存在だろうか。しかし、その「凌雲閣」は震災により、変わり果てた姿となる。その様子が、今回発見された映像に残っていた。

激しい揺れにより、8階から上の部分が崩落。中は消失し、筒抜けの状態に。

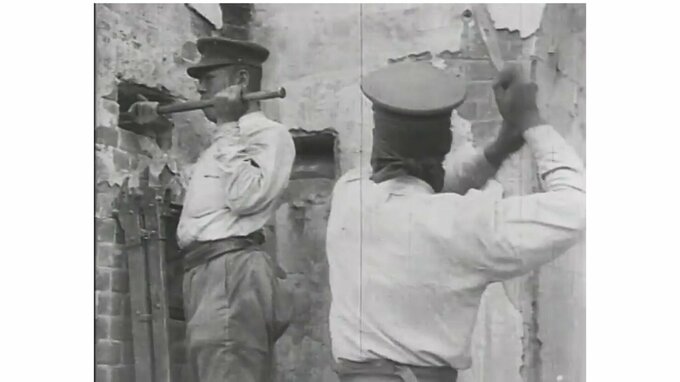

残骸と化した「凌雲閣」の壁を、兵士らが叩き崩し、「何か」を懸命に埋め込んでいる。その次に映像として記録されていたのは…

凌雲閣が崩れ落ちる様子だった。そう、壁に詰めこまれていたのは爆薬。

危険と判断された浅草のシンボル「凌雲閣」はこうして爆破解体されたのだ。

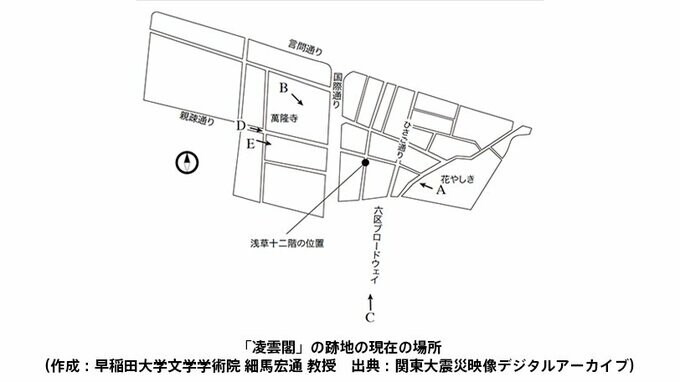

かつて「凌雲閣」があった場所は、かなり正確に判明している。というのも、2018年に「凌雲閣」の跡地の東向かいのビルが解体された際に、「凌雲閣」の基礎の部分と煉瓦が発見されたのだ。

「凌雲閣」の成り立ちに詳しい早稲田大学文学学術院の細馬宏通教授によると、浅草・親疎(しんそ)通りの南側、浅草2丁目13番地と14番地の北端にまたがるように立っていたという。細馬教授は映像の場所を特定することが「震災の被害がどの場所でどのようなものであったかを知るための大事な一歩となる」と指摘している。