■文部省が初めて製作に関与したとされる作品

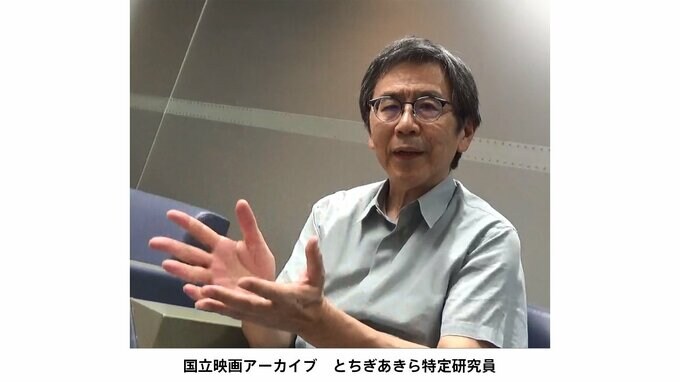

今回、TBSで見つかった映像は、国立映画アーカイブのとちぎあきら特定研究員によると「関東大震(たいしん)大火実況」(正式題名は旧字)という作品の一部で、震災発生直後から復旧作業に至るまで、約1か月間の様子が記録されているという。

とちぎ特定研究員:

国立映画アーカイブではこの70年で約20本の震災関連映画を収集し、中には映像が重複して使われることもあるが、今回、TBSが持っている作品は、貴重な発見であり、映像内容を調査していく重要性はとても高い。

とちぎ特定研究員:

当時の文部省が初めて映画製作に関与したのがこの「関東大震大火実況」だといわれている。文部省は関東大震災の映画を作ることで、国民に震災の実態を伝え、そして復興のために努力している人間たちを応援していこうという気持ちで、製作・公開したのだと思う。

とちぎ特定研究員:

実際、震災から40日しか経っていない10月10日に「関東大震大火実況」は公開されたといわれている。もともと文部省は映画を何らかの形で教育に利用したいという気持ちが非常に強くあった。そこで、課長を筆頭としたチームが自ら製作に乗り出していこうということで、非常に早く決断できたのだと思っている。

■語りで蘇る当時の生々しさ

実は「国立映画アーカイブ」が運営する「関東大震災デジタルアーカイブ」というサイトで、約64分に渡る「関東大震大火実況」の全篇を無料で視聴することができる(※遺体などの映像も含まれています)

そして、「国立映画アーカイブ」が運営する「関東大震災デジタルアーカイブ」では2022年9月1日から、「関東大震大火実況」に、活動弁士と呼ばれる専門の“ナレーター”による語りをつけた特別版を公開する。語りが加わることで、ひとつひとつの場面がより具体的に理解できる作りになっているという。また、「国立映画アーカイブ」では、現在、関東大震災に関連する所蔵作品や資料の一部を紹介しているが、発生から100年を迎える2023年9月1日までに、所蔵する全ての資料を順次、公開していく方針だ。

■今の世代に伝えたい デジタルアーカイブ化された震災の記憶

今回の取材の中で、特に印象に残ったのが、国立映画アーカイブのとちぎ特定研究員の「一番伝えたいのは今の世代。収集してきた映像が今のユーザーにとってどれだけ価値を持っているのかを見つけていくのが私たちの仕事」という言葉だ。今後、首都直下型の地震が起こりうることを考えると、私たちが過去の災害から学べる点は、決して少なくない。当時の取材者が撮りためてきた映像に、誰もがアクセスできるようになった現在、改めて過去最悪の震災に目をそむけずにいたい。