「線状降水帯」=「災害に直結」 広島土砂災害で再認識

広島県は本当に雨に弱い。この30年間で大雨により最も多くの犠牲者を出した県はおそらく広島だ。一度に30人以上の犠牲者を出した大雨災害が3回発生していて、その3つだけでも犠牲者は250人を超える。

1999年6月 6.29豪雨災害 死者32人(広島市・呉市など)

2014年8月 広島土砂災害 死者77人(広島市)

2018年7月 西日本豪雨 死者153人・行方不明者5人(県内全域)

広島の場合、大雨災害による犠牲者の大部分は土砂災害、とりわけ土石流によって命を落としている。広島に比べてもっと多くの雨量が頻繁に降る地域はたくさんあり、大した雨量でもないのになぜそんなに多くの人が犠牲になるのか…と思う人がいるかもしれない。

ただ、それは単純な話で、広島は少ない雨量でも崩れるような危険な場所に多くの人が住んでいる。普段、雨がそれほど多くなく地盤が風化しやすいにも関わらず、平地が少ないために驚くほど多くの人が山際の斜面に広がる住宅地で暮らしている。

2014年8月20日未明、広島市北部を猛烈な雨が襲った。午前2時から4時すぎにかけて、局地的に1時間100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、わずか2時間半ほどの間で250ミリ以上の記録的な集中豪雨となった。阿武山(あぶさん)という小さな山の南東斜面を中心に谷筋では相次いで土石流が発生、谷の出口に広がる住宅地を次々と飲み込んだ。

死者数は77人(災害関連死3人含む)。建物被害は、全壊179 棟、半壊 217棟を含む4749棟。道路・橋梁、河川堤防など公共土木施設の被害も1333件にのぼったが、その被害は広島市北部の長さ10キロ、幅数キロのごくせまい範囲に集中した。

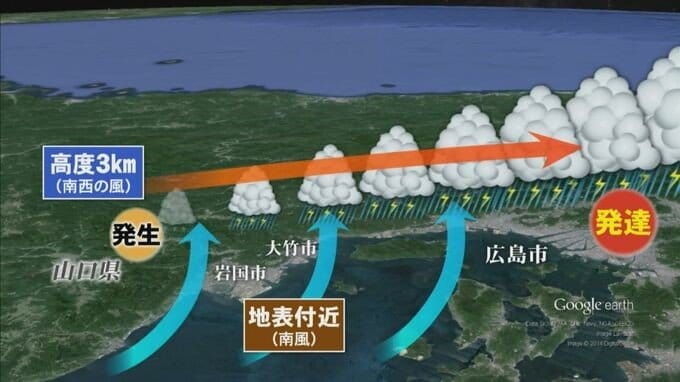

この時に発生した線状降水帯は、加藤さんをして「本当に典型的な教科書に載せたいレベル」と言わしめ、幅20~30キロ、長さはおよそ100キロ。山口と広島の県境付近で発生した積乱雲が次々と北東方向へ移動して連なり、個々の積乱雲はいずれも被災地の上空で発達のピークを迎えた。結果、猛烈な雨が同じような場所で降り続き、被害はせまい範囲に集中することになった。

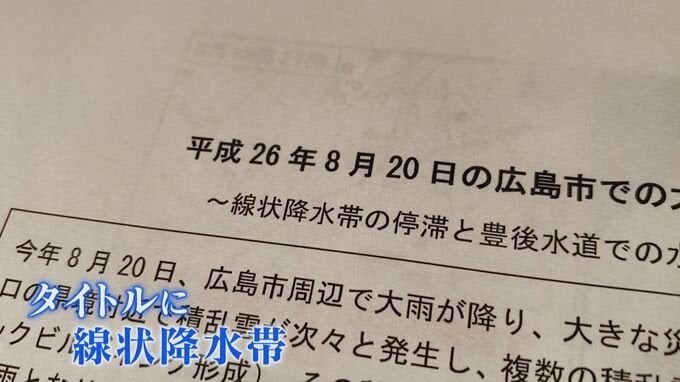

広島の災害直後、気象研究所が報道向けに発表した集中豪雨の解説資料を担当した加藤さんが、そのリリースのタイトルに「線状降水帯」という言葉を入れたことで、報道で頻繁に使われるようになり、一般にも広く知れ渡るきっかけとなった。

広島土砂災害では「避難勧告・避難指示のタイミングが遅い」という批判が相次いだ。当時、広島市は避難勧告などの避難情報を出すかどうかの判断は、「雨量のみ」を考慮していた。ただ、雨量の確認は毎正時ごと1時間おきの観測値のみで、突如として猛烈な雨が降って事態が急変するような線状降水帯にはとても対応できなかった。

広島土砂災害では避難勧告が最も早く出た地区でも午前4時をすぎてからで、ほとんどのエリアでは避難情報が出たのは猛烈な雨が降り終わった後だった。その後、避難情報の判断は、雨量のみでなく「災害危険度分布」をリアルタイムに確認する今の形へと変わっていった。