集中豪雨による土石流の発生などで77人が犠牲になった2014年8月の「広島土砂災害」。あの時から広く知られるようになったのが「線状降水帯」だ。あれから10年。そのワードは今どのような立ち位置にあるのか、そして土砂災害を防ぐべく被災地・広島はどのような対策を進めているのか、RCC中国放送の岩永哲気象予報士が報告する。

「先ほど気象庁は『線状降水帯発生情報』を発表しました。災害の危険度が急激に高まっています…」

「きょう夕方、気象庁は線状降水帯の“半日前”予測情報を発表しました。あす午前中から午後にかけて…」

今年も全国で大雨災害が相次いでいるが、最近は「線状降水帯」というフレーズが、多くの人の大雨に対する警戒意識を一段高める役割を果たすようになっている。報道現場でも「線状降水帯」関連の情報が出ると災害モードに切り替える局も多いだろう。

今では子どもたちから高齢の方まで多くの人に浸透した感がある「線状降水帯」だが、つい10年ほど前にこの言葉を知っていた人はほとんどいなかったのではないだろうか。そんな「線状降水帯」が世間に広く知れ渡ったきっかけが、2014年8月に広島で77人が犠牲となった広島土砂災害だった。

今回は「線状降水帯」がどのような経緯で広まったのか、10年前の広島の災害がどのような影響を与えたのかについて簡単に振り返ってみたい。

「線状降水帯」は比較的新しい言葉

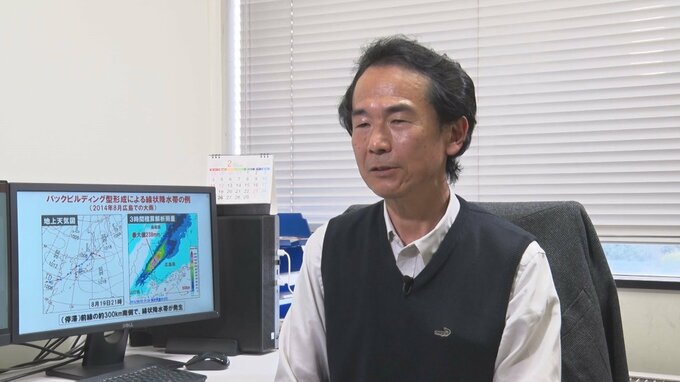

そもそも「線状降水帯」という言葉はいつ頃から使われるようになったのか。日本の線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之さん(台風・災害気象研究部長)によると、この言葉が使われ始めたのは比較的最近のことで2000年前後だという。九州の長崎半島や甑島列島などで地形がカギとなって発生する“線状に延びた降水域”を研究をしていた一部の気象研究者が使い始めた言葉だそうだ。

2004年、新潟・福島や福井で多くの犠牲者を出す大雨災害が起きたが、地形の影響と関係なく線状の降水域が発生した。その後も同じような線状の降水域が各地で確認される中で、研究者の間では「線状降水帯」という言葉を使って降水域を表現する機会が増えていった。

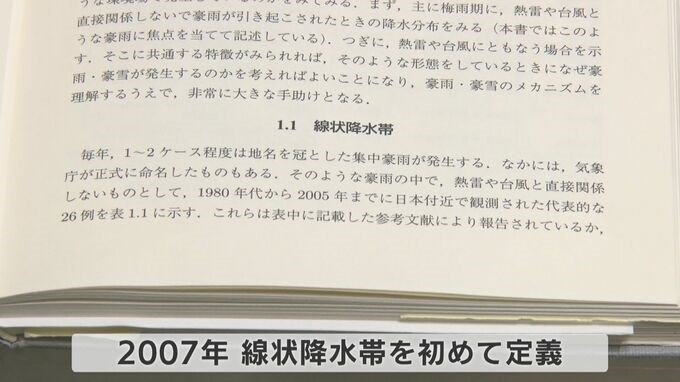

現在とほぼ同じ意味合いで「線状降水帯」が定義されたのは2007年。加藤さんがその年に執筆した研究者向けの教科書「豪雨・豪雪の気象学」の中で、初めて降水域の形状や雨量などを具体的に定義した。気象関係者の中で加藤さんは線状降水帯の “名付け親”とされている。

自分は加藤さんと、長年、取材の枠を超えて情報交換させてもらっているが、「線状降水帯」を定義した時の思いを度々聞いてきた。「線状」と「帯」という同じような意味を持つ2つの言葉が並んでおかしいという指摘もあったが、それ以上に「本当に集中して帯の所に大量の雨が降る危険なものだ」という“防災的な視点”を優先させたという話だ。2014年の広島土砂災害は、そんな加藤さんの意図が実際の形となって現れたものだった。