能登半島地震から半年。公費による解体作業が進まない中、被災者には複雑な思いがありました。一方、迅速な再建に向けて“自費”での解体を選択する被災者がいます。浮き彫りとなった課題とは?

進まぬ公費解体 背景には住民の家や持ち物への“思い入れ”

石川県珠洲市に住む橋元 泰博さん(83)。

橋元さんは地震発生直後から自宅の隣りにある車庫で妻と避難生活を続けていた。冬はストーブ1つで暖を取り、隙間風に耐えながらの暮らしを強いられていた。

橋元 泰博さん(83)

「復興復旧なんて夢の夢。何にも手ついておらん」

そんな橋元さんが自宅近くの仮設住宅に移り住んだのは先月。新たな生活を始めた。

山本 恵里伽キャスター

「畳とかも敷いてらっしゃるんですね?」

橋元 泰博さん(83)

「ここへ入るときに1人2枚までもらえたんで。畳2枚敷いて、あそこに2人とここに1人と」

間取りは2K。ここで妻と40代の息子と3人で暮らしている。橋元さんの自宅は、先祖から受け継いだ土地に建てた築56年の一軒家。地震で柱や壁、天井は大きく壊れ、住める状態ではなくなってしまった。今年4月、倒壊家屋を自治体が代わって取り壊す「公費解体」を申請した。今月から工事が始まるという。

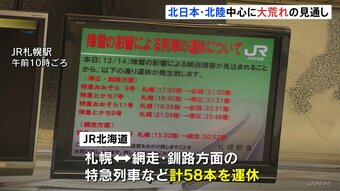

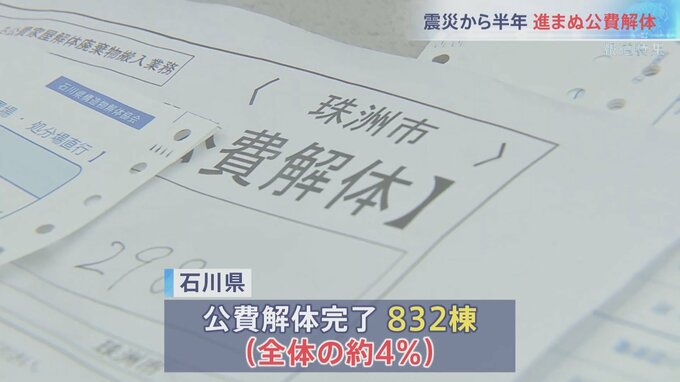

地震から半年が経つ中、徐々に進み始めた公費解体。だが珠洲市では申請があった4700棟あまりのうち、完了したのは、わずか350棟。石川県全体で見ても800棟あまりと、その割合は4%ほどに過ぎない。背景には、住民たちの家や持ち物への思い入れがあるという。

橋元 泰博さん(83)

「昨日ボランティアさんが来てくれて家の中にあったものを、保存しておきたいものを車庫まで運んでもらって。捨ててもいいようなものがたくさんあるんだけど、見ると惜しいからね」

山本 恵里伽キャスター

「やっぱり目の当たりにすると、残しておきたいという気持ちが出てきますもんね」

橋元 泰博さん(83)

「そうなんですね」