受刑者の訓練船 その歴史とは

北海丸の維持費は年間3000万円。法務省内では予算面から廃止も検討されるが、現場では貴重な教育刑だとする声が強い。

函館少年刑務所 大月健司 所長

「職員、あるいは訓練生は、垣根を乗り越えてチームワークが必要となります。これからの人生、出所後の人生を送っていくにあたって、非常に大切なことを学ぶことができると思う」

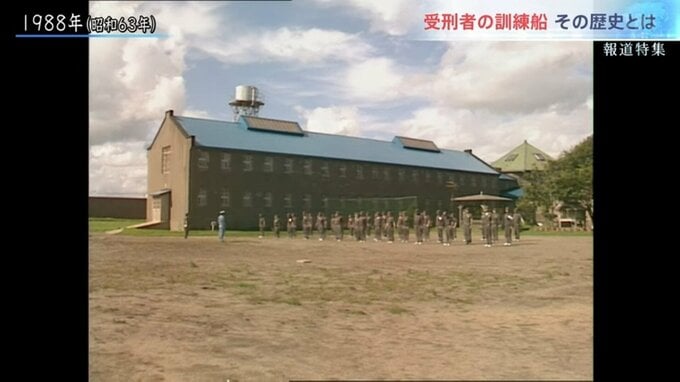

私たちは1988年(昭和63年)、36年前にメディアで初めて北海丸を取材している。当時の函館少年刑務所は木造だ。11人の訓練生は雑居房で生活していた。

訓練船は第4代だった。当時は温暖化の影響もなく、1回の漁で100箱の大漁も珍しくなかった。

北海丸での職業訓練は、正式には昭和33年からスタートしたが、実は船自体は戦前から存在していた。

獲った魚は、戦前、戦中、戦後の食糧難時代に受刑者だけでなく、市民にも提供されていたのだ。

北海丸 菅野義三 船長

「加工場もあったし、魚も獲ってきていたし。(Q.加工場は少年刑務所内にあった)刑務所に。昔の戦争、終わった頃にありました」

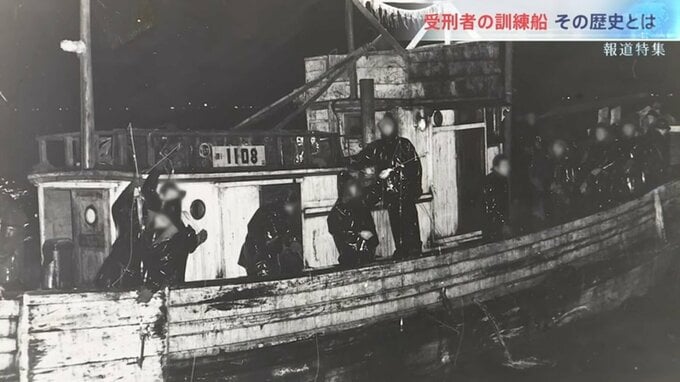

日本各地で操業する北海丸は行く先々で歓迎された。

“船乗りは仲間”と言う意識からだろうか、何と受刑者が日頃は許されていない敬礼までしている。写真からは昭和の大らかな“開放処遇”の雰囲気が伝わってくる。