■「優しい支援ではない」中国融資に潜む“債務の罠”とは

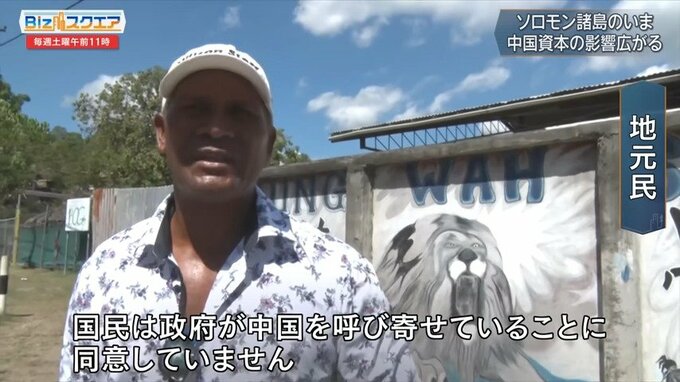

シンガポールの民間調査会社によると、ソロモン諸島の住民の77%が中国からの資金援助について反対の意思を示している。2021年、中国寄りの政府の外交姿勢に対し、首相の退陣を求める大規模なデモが発生し一部が暴徒化。中国系住民が多く住む地域で放火や略奪が起きた。

背景には中国の“債務の罠”がある。中国が巨額支援の見返りに政治的あるいは経済的に影響下に置いたり、返済不能になった場合にインフラ設備を接収したりすることに住民は警戒を強めているのだ。なぜソロモン諸島の現政権は中国に傾いたのか。

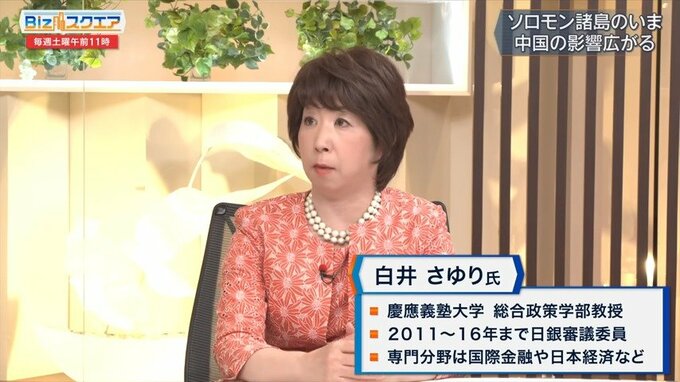

慶応義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏

「ソロモン諸島は1人当たり所得が2300ドルで最貧国のひとつです。G7や先進国の公的資金はほとんど伸びておらず、先進国の資金だけに依存していては成長できません。そこに中国が入ってきて必要なインフラ投資をしているということで、中国依存を減らしていくのは難しいかと思います」

低所得国向けの融資残高を見ると、世界銀行の融資が一番多いとはいえ、中国はそれに迫る勢いで、G7は7カ国合計しても中国の半分ほどだ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授

「これは公的に出ている数字ですが、中国は実際にはこれよりもはるかに大きな金額で低所得国を支援しています。“隠れ借金”というのがあるのです。OECDに加盟すると債権国のデータを公表しなければならないのですが、中国は加盟していません。同じルールのもとで公的支援をしていくのですが、中国はそれを拒んでいるのでデータがはっきりわかりません。いま、いろいろな国が借金を抱えコロナ危機で債務の再編を望んでいますが、世界最大の債権国である中国が応じないのです。先進国が途上国にお金を貸したときに、返済条件を変更して繰り延べ(リスケ)をするパリ協定というものがあるのですが、中国はそのパリ協定に入ることも拒んで完全に自分たちのルールでやっているので、非常に難しい状況を起こしています」

中国からの融資のGDP比が高い国はジブチ、コンゴ、ラオス、キルギスなどとなっており、アフリカおよび島嶼国が多い。中国は地政学的に重要なところを狙っているのだろうか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授

「アフリカは資源ですし、アジア諸国も資源があり地政学的にシーレーンとしても重要です。このグラフの数字以外に中国の国有企業や国有銀行もたくさん支援しており、国だけではなく企業への支援もあるので、これは相当過小評価された数字です。日本の場合、無償資金協力をたくさんしていますが、中国の支援は無償ではないものが多く、商業的な金利で貸したり必ず担保を取ったりと優しい支援ではありません」