沖縄の公共放送、じつはテレビが先で、ラジオは復帰してから

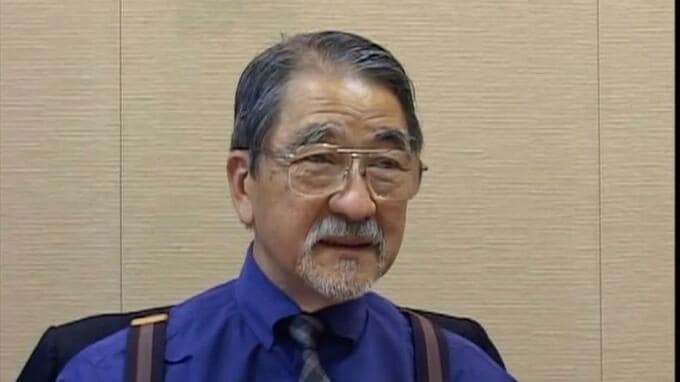

川平

ラジオは復帰してNHKに移行してから始まるんですよ。これも、NHKはもう先行投資をして、ラジオのための送信所をちゃんと確保して、その工事を始めて、復帰したら間もなく始められるようにしていました。

それから、教育テレビも、復帰と同時に始められるようにNHKはもう着々と進めましてですね。そういうことの、アメリカ民政府と琉球政府との交渉みたいなものは沖縄総局というのがありましたから、沖縄総局が進めていきました。

ですから、沖縄放送協会にしたっていうことは、確かにNHKがそういう引き継ぎをしやすくなったということはあると思います。だから、すべてOHKの場合は逆です。ラジオで受信料っていうものをとっている経験があればですね、テレビになってもどうもないんですけども(笑)、全くその受信料っていうものを「何でとるのか?」と言うんですよね。

だから、こういうこともありましたよ。大相撲中継をやってるのはOHKだけだったんですよね。それで「大相撲の中継のときに(徴収に)行け」と、「そしたら絶対あれだ」って言うんですけども、頑として頑張る人がいましたよ。

「この大相撲は、これはOHKじゃない」と。「RBCだ」って言うんですね(笑)。頑張ってんですよ。「いや、RBCはその相撲の中継はやらないんです」と。「そんなことはない」って言ってですね(笑)。それだとかですね、「NHKがプロレスをやったら払ってやる」というのもありましたね(笑)。

各務

私の記憶では、最初、沖縄復帰した後に記念番組を、川平さんにお手伝いいただいた覚えがあるんです。ドラマを作りにですね、(沖縄に)行きました時、まず最初びっくりしたのは、タクシーに乗ったら、放送してるのが全部、沖縄の民謡番組で、我々の分かることがひとつもなかった。

それから私はNHKの最後のとき、放送文化研究所というところにいて、世論調査をしたんです。そうすると、沖縄ではNHKの番組はほとんど見られてない。「沖縄の歌と踊り」という番組だけがかろうじて確か30番目ぐらいに入ってるぐらい。ですから、沖縄県人の方から見ると、本土の番組ってのは好まれてないんだと再認識したことがあるんです。そういう部分は今でもやっぱりありますか?

川平

そうだと思います。やっぱり商業放送というか、民放先行の土地ですから、やはりテレビに対する期待というのは、エンターテインメントが主体だということは、多分に多かったんじゃないですかね。

しかし、その中でNHKが行って、良かった、良かったと言われてるのはやっぱりその教育テレビ、教育第2放送ですね、そういったものが入っていたことについて、評価する人はいるんですけども、その人たちの数がどうかというと、もうかなりのマイノリティーということになると思いますね。

その中で、NHKが今やってることの中では「ちゅらさん」※だとか、そういったような、とにかく全国ネットで沖縄が紹介されるような番組ができるのはNHKだけですから。

※ 2001年放送の連続テレビ小説第64作。その後2003年、2004年、2007年に続編が制作、放送されている。

そういう意味ではNHKに対する親しみは、OHKの公共放送時代とは違った意味のものがあると思いますね。もちろん、もろ刃の剣でもあって、例えば「おばあ」なんて言葉がもう全国で広がりましたけど、「おばあ」っていう言葉を沖縄の人が全員使ってるかと思ったら大きな間違いなんです。

私は沖縄の首里の出身ですけども、首里のおばあさんたちは「とんでもない話だ」と、怒ってるというくらいにですね、NHKがやると「これが沖縄だ」っていうことになってしまうという、そういう危険性は確かにあります。