「過去にない例」でも自分で考えて新しい答えを出す!

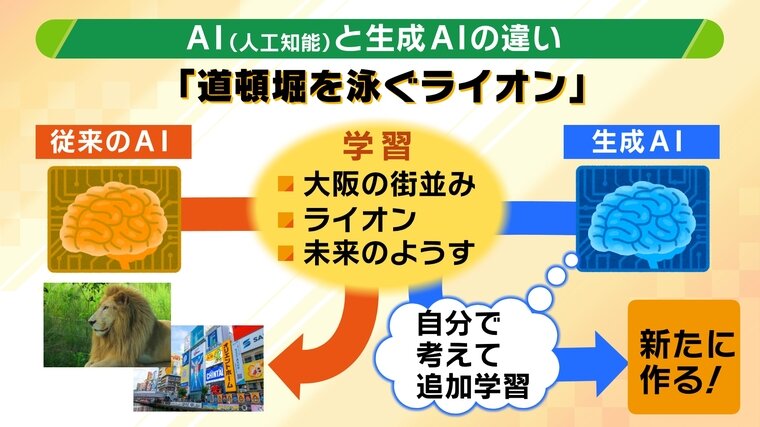

今までのAIに加えて最近よく聞く「生成AI」、従来のAIとどういう違いがあるのでしょうか。学習して情報を出してくれるという意味では、従来のAIも生成AIも一緒ですが、従来のAIは学習した中から最適なものをピックアップするというものでした。例えば野球で言うと、過去のデータを全て入れることで、“この状況のときに一番ストライク取りやすいのはこれ”と出てきます。それに対して最新の生成AIは、過去のデータ上ではどのピッチャーも投げたことのないコース・配球でも“これが一番いいはず”というのを考えて生み出してくれるのです。

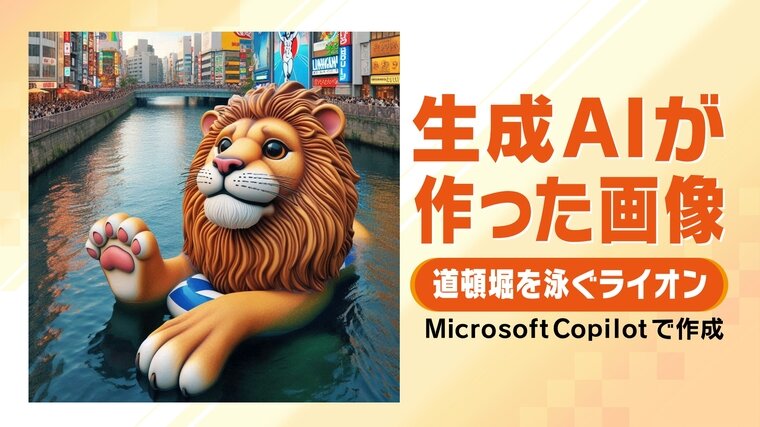

もし「大阪の道頓堀を泳ぐライオン」を描きたいといったときには、従来型では「道頓堀を泳ぐライオン」というキーワードから最適なものを出すため、ぴったりの絵を描いた人がいなければ、ライオンの絵が出てきたり道頓堀の絵が出てきたり、近いものを提示するレベルでした。しかし生成AIでは自分で考えて学習して新たに作ってくれます。

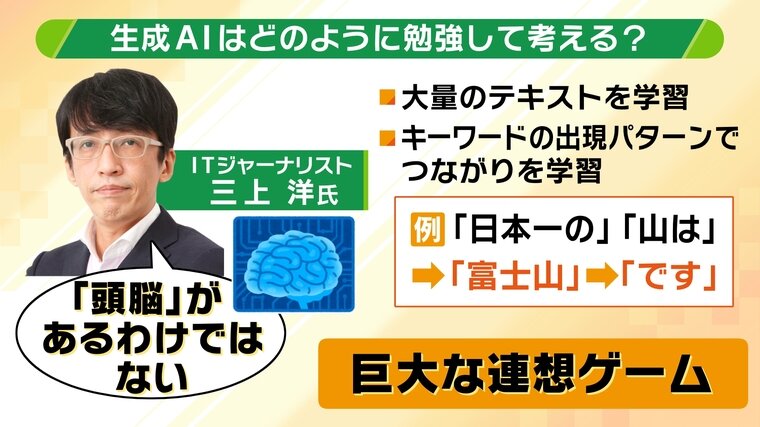

そんな生成AIですが、課題はあります。ITジャーナリスト三上洋さんによりますと、「生成AIで知らないことを調べてはいけない」、つまり知らないことを教えてもらうツールではないということです。なぜかというと、AIは人工知能と言われていますが、人間のように頭脳を働かせるわけではなく、巨大な連想ゲームのようなイメージで、大量の世界中のテキストなどを蓄積して、その出現パターンを学習しています。

例えば「日本一の」「山は」ときたら多くの文章が「富士山」ということを学習して、「日本一の山は」と聞かれたときに「富士山です」と答えています。そのため、「天下統一を目指した」「織田」と言えば「信長」が出てきますが、“フィギュアスケート選手の織田信成さんが天下統一を目指して…”といった記事が世の中に多く出てきたら悩み始める、というように、不正確性はどうしても出てきてしまうということです。