「個別避難計画」の策定はまだまだ進んでいない

このように自ら避難が難しい人を対象に、「いつ、どこに、だれとどうやって避難するか」を事前に決める計画が「個別避難計画」です。

しかし、県内では、こうした個別避難計画の策定はまだまだ進んでいないのが現状です。

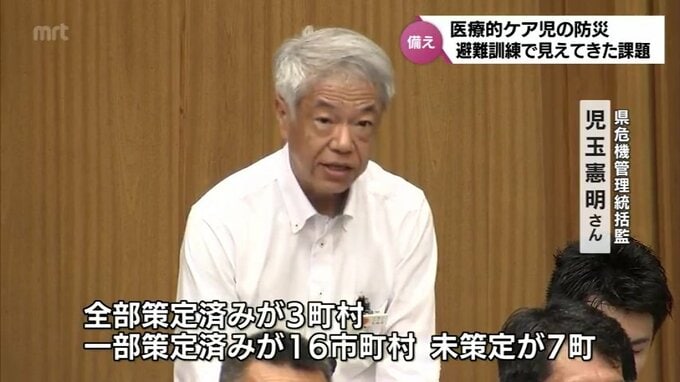

(宮崎県危機管理統括監 児玉憲明さん)

「全部策定済みが3町村、一部策定済みが16市町村、未策定が7町であります」

災害が発生した際、医療的ケア児を守るために重要になってくる「避難訓練」と「個別避難計画」。

積極的に取り組みを進めている自治体もあります。

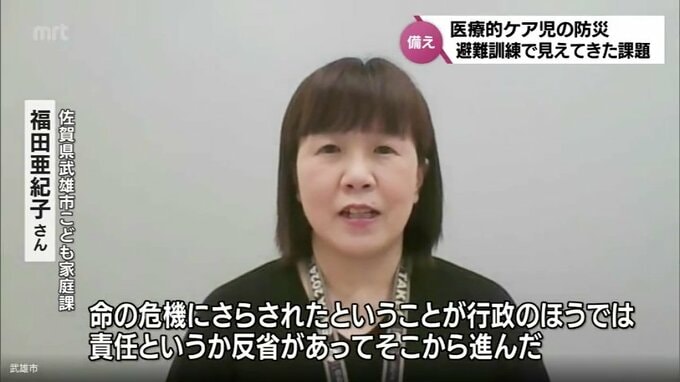

(佐賀県武雄市こども家庭課 福田亜紀子さん)

「令和元年8月の佐賀豪雨で1人の医療的ケア児さんが被災されまして、命の危機にさらされたということが、すごく行政の方では責任というか、反省がありましてそこから進んでいった」

佐賀県武雄市では、2019年の豪雨で医療的ケア児が被災したことをきっかけに、翌年から毎年、電源が必要な医療的ケア児のための避難訓練を行っています。

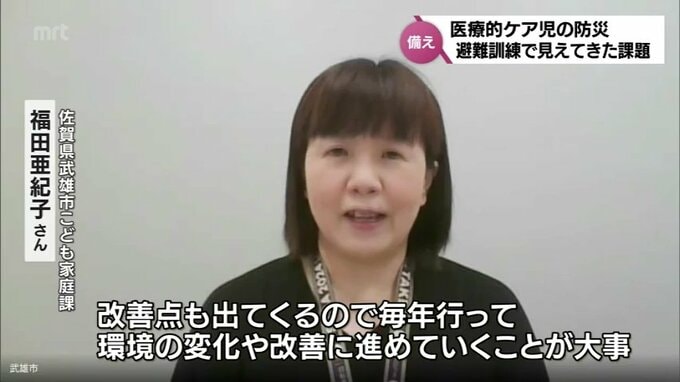

(佐賀県武雄市こども家庭課 福田亜紀子さん)

「お母さん方も1回だけでは忘れるし、行政や支援者の方も数年ごとに異動がありますので。改善点も出てくるので、毎年行って、環境の変化や改善に進めていくことが大事かなと思っている」

医療的ケア児を災害からどう守るのか。

いつ来るか分からない災害に備えていち早い対策が求められます。

(スタジオ)

県内の医療的ケア児は今年3月現在で224人いるとされていますが、市町村によってはその数を把握していないところもあるというのが現状のようです。

医療的ケア児に加えて高齢者や障害者など、災害時に支援を必要とする人をどう守っていくのか日ごろからの備えが大切です。

※MRTテレビ「Check!」6月14日(金)放送分から