8日午後に日向灘を震源とする地震で、気象庁は南海トラフ地震臨時情報(調査中)を発表しました。臨時情報とはいったいどういうものなのか、改めて解説記事をまとめます。

『南海トラフ地震臨時情報』を知っているだろうか?南海トラフ地震の発生確率が普段よりも高まったかどうかの調査開始の発表で、運用開始から5年が経つが、まだ一度も発表されていない。この臨時情報が発表されたとき、私たちはどう行動すればいいのか。

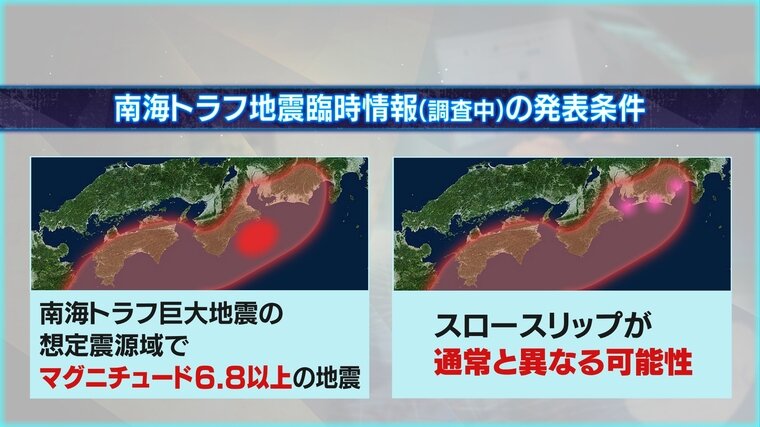

『南海トラフ地震臨時情報』発表条件は大きく2つ

4月17日に発生した豊後水道を震源とする地震。愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測したこの地震で注目されたのは、地震の規模を示すマグニチュードだ。

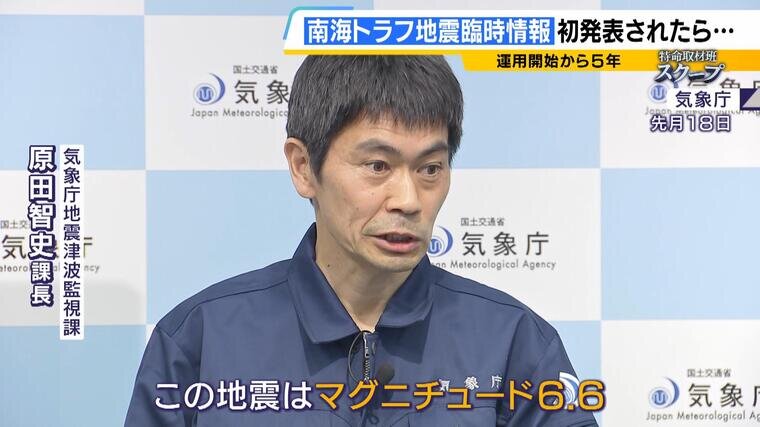

(気象庁地震津波監視課 原田智史課長 4月18日)「この地震はマグニチュード6.6。もしこれよりも大きな地震が起きたり、(地下の地殻変動の)スロースリップに異常なものが見られたときに、南海トラフ地震が起きるかどうかを調査をする」

もし、もう少し大きな地震だったならば、初の発表となっていたのが『南海トラフ地震臨時情報』だ。

今後30年以内の発生確率が70%~80%とされている南海トラフ地震。最悪の場合は津波などで死者は約32万人にのぼると国は想定している。

南海トラフ地震の発生確率が普段より高まったかどうか、気象庁が調査を始める時に発表するのが、『南海トラフ地震臨時情報(調査中)』だ。

発表される条件は大きく2つ。1つは南海トラフ巨大地震の想定震源域でマグニチュード6.8以上の地震が発生した時。もう1つは、スロースリップという地下の地殻変動が、通常と異なる可能性があると判断した場合だ。

気象庁が『臨時情報(調査中)』を発表すると、臨時の評価検討会を開催。南海トラフ地震につながると判断すれば、『南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)』や、より可能性が高い『南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)』、どちらにも当てはまらない場合は「調査終了」を発表する仕組みだ。