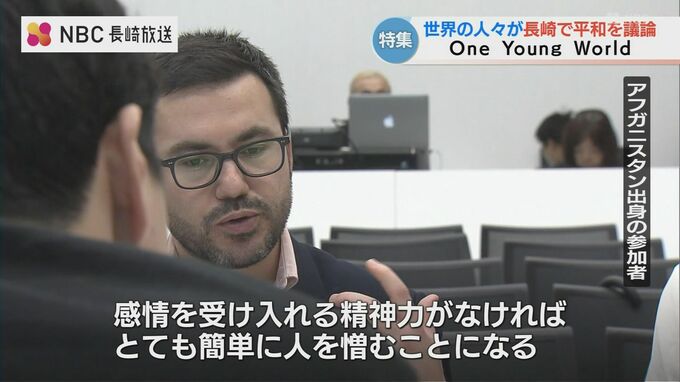

《感情を受け容れる精神力》がなければ《人を憎む》ことになる

今回のフォーラムの最大の意義は《世界中の人が長崎に集まり、平和を議論すること》です。その場に長崎の高校生や大学院生も参加し、世界の次世代のリーダーと意見を交わしました。

長崎大学大学院の平林千奈満さんは、国の内外で平和活動に取り組む「ナガサキ・ユース代表団」の12期生で、来年度からは地元・長崎で小学校教諭として子どもたちに平和の尊さを伝えます。

長崎大学大学院・平林千奈満さん(2年):

「子どもたちに平和や核兵器の恐ろしさというのを伝えるときにどういうふうに伝えれば良いのかというところを今回を通して学んでいければなと思っています」

一方的に「教える」のではなく、どうしたら「伝わる」平和教育ができるのか──世界中から集まった様々な背景を持つ参加者と意見を交わし、視野を広げることが平林さんが今回参加した目的です。

この日の議論のテーマは「対話と平和」自身の幼い頃の経験も踏まえながら他の参加者に意見を求めました。

平林さん:

「長崎では平和教育が行われていますが、これは核兵器問題に焦点を当てたもので、小学1~3年生などの幼い頃はとても怖かった。ですから、ただ教えるだけの平和教育ではダメで、精神的なことも考えなければならないと思う」

アフガニスタン出身の参加者:

「よくわかります。もし私たちが《感情を受け容れる精神力》がなければ、とても簡単に《人を憎む》ことになる」

平林さん:

「長崎の原爆をどう教えるかというところが原点だったんですけど、それより前にメンタルヘルス(心の健康)についても考えないといけないということや、自分たちがまずは健康でいて、その上で(原爆について)考えることができるということで、平和教育の土台となるようなことについても考えることができたのはすごく大きかった」