“赤っぽい木質”、“黒い漆”…巨大蛇行剣の構造解明に期待

翌週、裏面の作業を行うのは、現場でも発掘を担当した奈良市埋蔵文化財調査センターの村瀬陸主務。土を少しずつ掘りながら裏面の状態を確認していく。

作業を始めてまもなく表面との違いが明らかになってきた。

奈良市埋蔵文化財調査センター 村瀨陸 主務

「ちょっと赤い、これは木質。裏面の方が残りがいいのかなと」

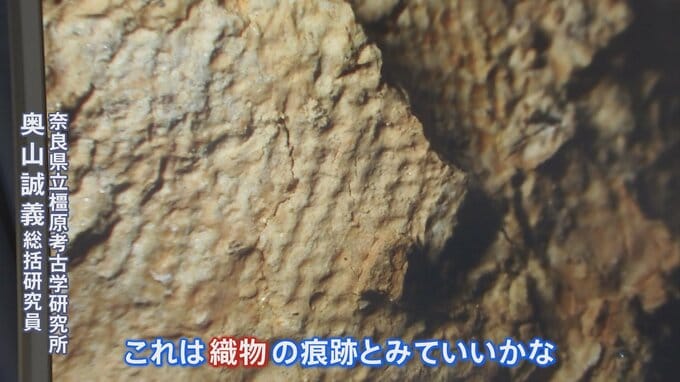

蛇行剣が入れられていた鞘のものとみられる木が見つかった。こうした鞘の痕跡が表面よりも多く広がっていることが早速わかってきた。さらに、その近くの土を奥山が顕微鏡で拡大してみると…

奥山 総括研究員

「これは織物の痕跡とみていいかな」

土に転写された痕跡から織物自体は失われているもののその存在が確認できた。

そして、注目されるのが、表面でも多くの痕跡があった剣を握る柄の部分だが…

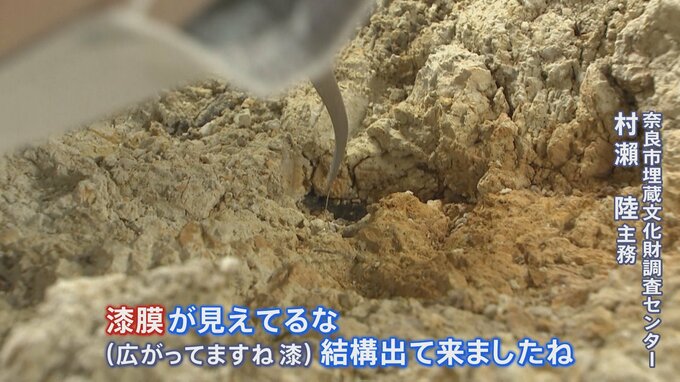

村瀨 主務

「漆膜が見えてるな。(Q.広がってますね漆) 結構出て来ましたね」

黒々とした漆が確認された。

柄を構成していた木は大部分が腐って無くなっているが、そこに塗られていた黒い漆は残っていた。漆の痕跡を探ることで今後、柄の構造が明らかになる期待が高まった。

そもそも蛇行剣は、最大で80センチほどのものが国内でおよそ80本見つかっているが、柄などの構造がほとんど分かっていない謎の剣だ。

この巨大蛇行剣はその中でも最古のもので、呪術的な目的でつくられたと見られているが、どこまで構造を明らかにできるのか。

2023年10月、奥山によるクリーニングが始まった。手にしていたのは…

奥山 総括研究員

「千枚通しです」

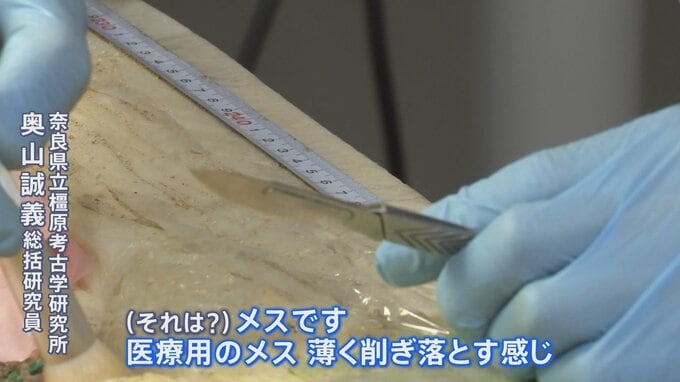

裏面の土は乾燥などの理由でかなり固くなっている。奥山は力任せにせず様々な道具を使って掘っていく。

奥山 総括研究員

「(Q.それは?)メスです、医療用のメス。薄く削ぎ落とす感じ」

取り除いた土は採取場所などを細かく記録して、全て保管しておくという。

奥山 総括研究員

「子どもの世代か、孫の世代か分からないが、技術が確立したときに可能性を広げられたら」

そして、構造が明らかになるか期待される柄の部分。漆がうっすら広がっている。周囲の土を慎重に取っていくと

奥山 総括研究員

「赤いですね、今までで一番赤い」

この部分を掘っていくと、くぼみのようになっていたが…

奥山 総括研究員

「(Q.すごく赤いですね)赤いですね」

その後の分析で、この赤い顔料は表面でも見つかった辰砂(しんしゃ)と判明した。このくぼみのような場所はもう1つあり、ひもなどを巻き付けるところだった可能性があるという。クリーニングによって柄の構造が徐々にみえてきた。