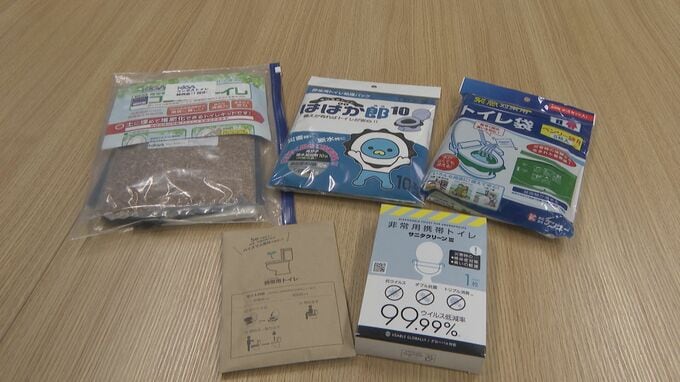

個人の備えは「携帯トイレ」がカギ

では、肝心の「初動」でどんな対応をすればよいのだろうか。加藤さんが「必ず備えて欲しい」と話すのが、携帯トイレだ。

加藤さん

「大きな災害が起きたら携帯トイレを取り付ける。なぜかというと、3時間以内に4割の人がトイレに行ってしまう。そうすると、便器が大小便であふれるような状態になって、水がない中で対応できなくなってしまう」

携帯トイレとは、便器などに取り付けて使う、袋式のトイレのこと。オムツのようなシートが入っている「吸収シートタイプ」と、「凝固剤タイプ」がある。いずれも排せつし終えたら、口をしばり、燃えるゴミとして処分(分別は各自治体による)。携帯トイレは、トイレが最悪な事態になるのを回避するために使うのだ。

加藤さん

「道路が寸断した場合など、仮設トイレや、トイレトレーラーなど外部からの支援は一切来ない。何よりも大事なのは“個人の備え”」

トイレは「支援を待つもの」ではなく、「個人で備える」もの。携帯トイレの備蓄について、加藤さんは「最低でも3日分、理想は7日分」だという。排せつ回数を目安として1日5回とすると、理想的な備蓄量は次のようになる。

家族の人数×5回(1日の排せつ回数の目安)×7日分

4人家族なら4人×5回×7日分=140回分だ。取材で見せてもらった携帯トイレの場合、140回分はダンボール1箱分のサイズで、こんなに多く必要なのかと感じた。しかし…

加藤さん

「トイレは支援も遅れる。水や食料は多くの人が気付くが、トイレは忘れられがち。しかも、トイレは隣の人に借りにくい。このくらい持っておくのが安心」