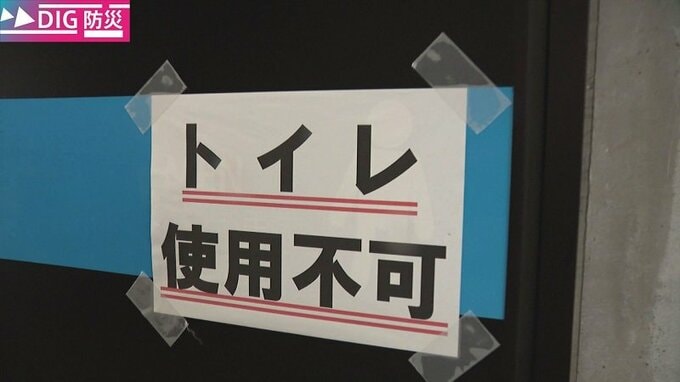

能登半島地震で改めて浮き彫りになった、災害時の「トイレ問題」。記者は被災地で「使用不可」との張り紙がされたトイレを何度も目にした。そうしたトイレを取材した際、扉を開けた瞬間の光景や、臭いは忘れることが出来ない。

流せないため、便器に積み重なった排せつ物。その間にはトイレットペーパーが挟まれ、強烈な臭いを放っていた。被災者の苦悩は、察するに余りある。こうした事態を避けるため、何をどう備えたらよいのか?専門家に聞いた。

あふれてからでは遅い!大事なのは“初動”

被災地でトイレが「使用不可」となった理由はこうだ。断水などの影響で水洗トイレが使えないにもかかわらず、用を足し続け、便器から排せつ物があふれてしまったのだ。

避難していた女性

「水が流れないと、あふれてしまって大変だった」

「大便をしたくても便器にあふれていて、ビニール手袋で大便をすくって出してから使っていた」

衛生状態や臭いから、水分を控えたり、トイレに行くことを我慢したりする人も続出した。「トイレ問題」はぼうこう炎のほか、エコノミークラス症候群などを引き起こし、災害関連死につながることも。極めて身近で、かつ、極めて重要な問題なのだ。

トイレの備えについて話を聞いたのは、NPO法人「日本トイレ研究所」の加藤篤代表理事。20年ほど前から様々な災害の被災地でトイレ支援や調査を行う「トイレのエキスパート」だ。

加藤さん

「災害時に水や食料は大事。ただ、トイレと比べて、何を先にやらなきゃいけないかと問われたときに、それはいつも“トイレ”と答えている」

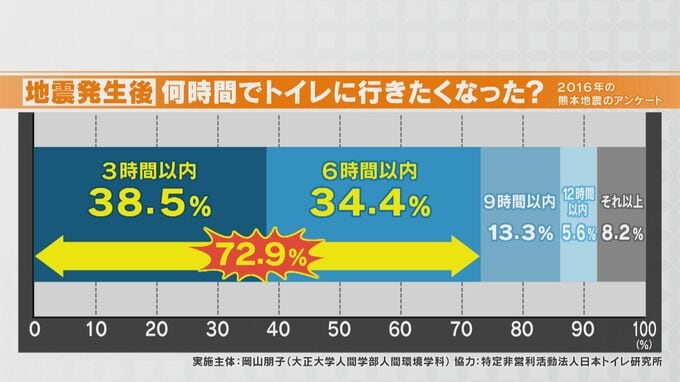

加藤さんがこう話すのには、根拠がある。2016年の熊本地震で、加藤さんらが行った調査では「地震のあと3時間以内に約4割、6時間以内に約7割の人がトイレに行きたくなった」という。すぐに手を打たないと、どんどんトイレに行きたくなる人が増え、あっという間に「使用不可」になってしまうのだ。「トイレは水や食料よりも先に必要になる」と加藤さんは強調する。あふれてしまってからでは遅いのだ。