原発でヒラメ飼育なぜ?「水族館並みの施設」

次に、井上キャスターが訪れた施設にいたのは・・・

井上貴博キャスター

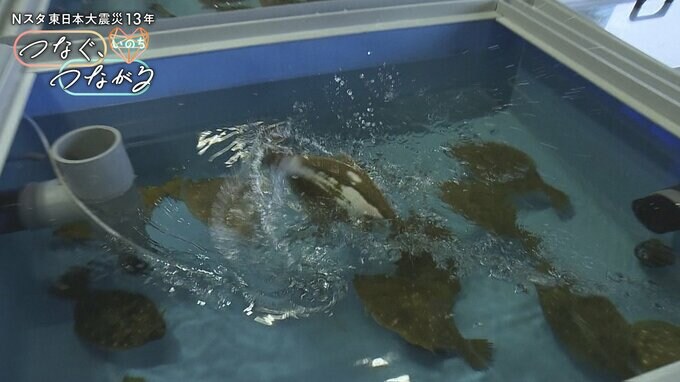

「おお元気!!」

餌をあげると水面から飛び上がってくるほど元気なヒラメです。

福島県の沿岸で獲れる魚介は”常磐もの”と言われ、中でもヒラメはこの地域の特産品。

東電は2022年から原発敷地内でヒラメやアワビといった海洋生物を飼育しているのです。

東電担当者

「まさに水族館並みの施設になっています。処理水を入れた海水でも、魚が元気だよっていうのをお見せするのがこの施設の第一の目的。」

処理水の海洋放出による風評被害で、福島の漁業者が再び苦境に立たされるなか、東電は「風評被害の抑制」のために、処理水が海洋資源に与える影響を分析しているといいます。

施設では、実際に海に放出する濃度まで海水で薄めた処理水と、普通の海水のそれぞれに区分けして飼育し、比較分析しています。

東電担当者

「普通の海水で飼育しているヒラメと、大きさ、身長体重、成長の度合いは全く変わりありませんし、死亡率も変わりありません」

東電によると、これまでの実験の結果、処理水のなかで飼育すると、エラなどを通して体内にトリチウムが取り込まれます。しかし普通の海水に戻すと、少なくとも体液に取り込まれたトリチウムは排出され、蓄積されないことが分かったということです。

また、そもそも海洋放出しているトリチウムの濃度は、WHOが定める飲料水基準の7分の1程度で、海洋資源にはまったく問題ないという考えです。

東電担当者

「飼育している状況を発信することで、風評被害の抑制に貢献したい」