“おまもり(防災)ポーチ”をつくってみよう

いざという時に役立つアイテムをポーチにまとめておくと、どんなバッグでお出かけの時もすぐに入れ替えることができて便利です。

私は子連れの時だけでなく、一人で外出する時も持ち歩いています。

ポーチ本体はできたら防水で丈夫なものが安心ですが、家にあるものや、手軽に手に入るものでOKです。

最初のハードルは低く、まずは「作ってみる」行動に移すことが大切だと思います。

ちなみに私は百円ショップで購入しましたが、ポケットがついているところが使いやすく気に入っています。

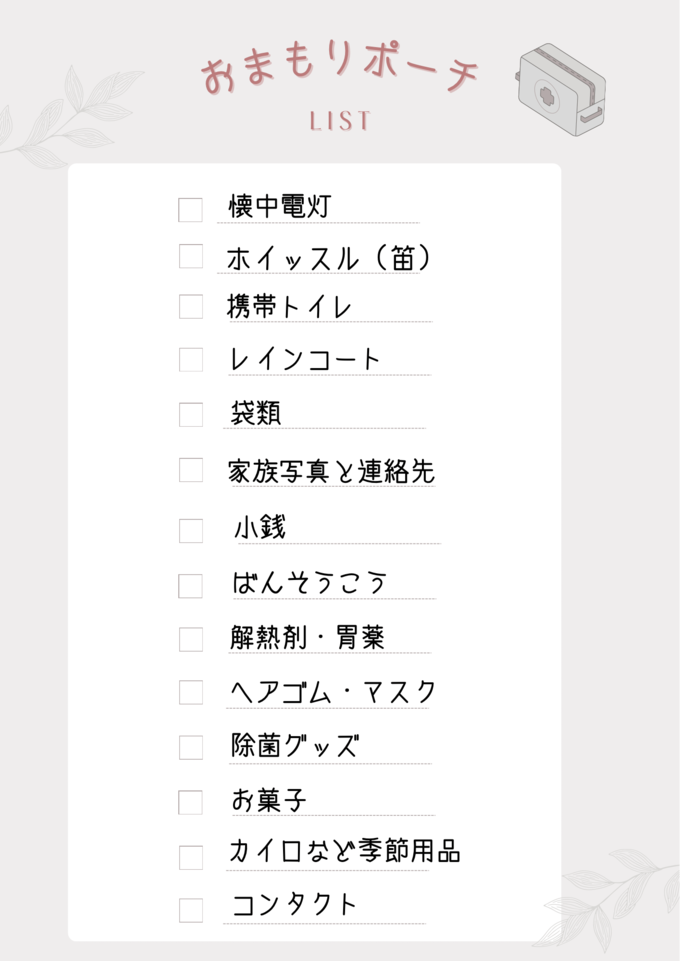

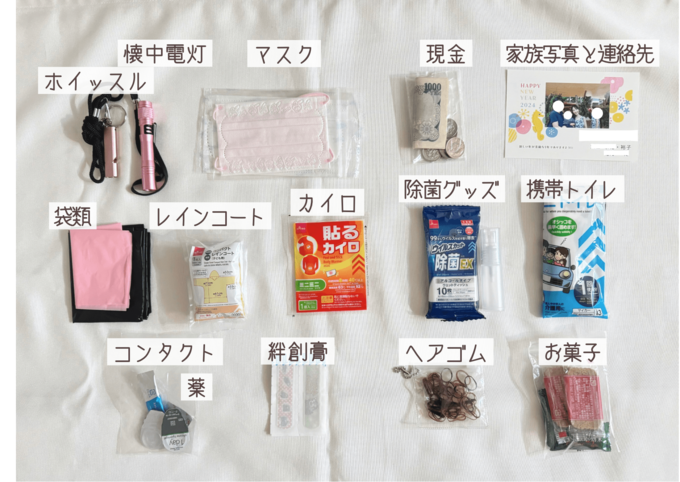

“おまもりポーチ“中身のリスト(私の場合)

これだけのものが14cm✖️20cmのサイズのポーチに全ておさまっています。

■ミニ懐中電灯

暗い中、手元や周囲を照らしたり、自分自身の所在を知らせたりするために使えます。

すぐに手に取れるようポーチのチャームとしてつけています。

■ホイッスル(笛)

災害現場ではサイレンやヘリコプターの音など騒音の真っ只中となります。助けを求めないといけない時、大声を出すと体力を消耗してしまうおそれがあります。そこで「笛」が必要になります。わずかな力で大きな音のなるものを探しました。首からかけられるよう長いストラップをつけています。

■携帯トイレ

食事以上に我慢するのが難しいのがトイレ。みんながそれぞれ携帯トイレを持ち歩いていると衛生環境の悪化も軽減することができます。災害時だけでなく、電車やエレベーターに閉じ込められたり、大渋滞に巻き込まれたりしたときなどにも役立ちます。

いざという時慌てないように、一度実際に試してみて使用感を確認しておくとより安心です。

■レインコート

雨避けだけでなく、防寒としても役立ちます。手のひらサイズのコンパクトなものも!

■袋類

臭いが外に漏れにくい袋や持ち手のある袋、ゴミ袋などいろんな種類の袋を携帯しています。特に黒いゴミ袋は目隠しとしても使えるのでおすすめです。

■家族の写真や連絡先

もし家族を探さないといけない事態になった時、言葉だけで特徴を伝えるのはなかなか難しいですよね。そこで私が活用しているのが家族写真が載った「年賀状」。裏には家族の名前と連絡先などを書いています。

■現金

公衆電話は災害時に一番繋がりやすいといわれています。無料化措置がとられることもありますが、機器によってはいったん硬貨やテレホンカードを投入する必要があります。(通話後に返却)

またコンビニエンスストアなどで何か買いたくても、クレジットカードやスマートフォン決済ができなくなる可能性があります。もしお店側がお釣りを用意できない時も細かい小銭があるとお互い助かりますね。キャッシュレス化が進んでいますが、もしもの時のために最低限の硬貨は用意しておくことをおすすめします。

■薬

偏頭痛と胃痛によく悩まされるので解熱剤・鎮痛剤と胃薬を念の為いれています。特に持病のある方にとって薬は命にも関わるマストアイテム。帰宅できなくなる事態に備えて数日分いれておきましょう。

■応急手当用品

こどもが喜ぶキャラクターの絆創膏を持ち歩いています。我が子たちは血が出ている出ていないに関わらず、創膏を貼った途端「もう大丈夫!」と泣き止み元気になります。

■マスク

感染症予防に加え、メイクが落ちた時に顔を隠すこともできます。

■除菌グッズ

断水により手が洗えなくなる事態も想定されます。災害時にお腹を下すなど体調を崩すのは避けたいもの。不衛生な手でこどもが食べ物を口にしないよう除菌グッズは常に持ち歩いています。

■お菓子

これまではこども用しかいれてなかったのですが、能登半島地震をきっかけに自分の分のお菓子も必ず持ち歩くようにしました。

こどものことを最優先に考えるのが親心だと思いますが、やはり自分自身もしっかり防災しなければ、こどもを守ることはできません。

お子さんのためにもぜひママパパの備えも大切になさってください。

■季節用品

まだ朝晩寒いのでカイロを入れています。夏場は日焼けどめや塩飴、虫除けスプレーなどと季節によって必要なものも変わってくるので、衣替えと同じように時々中身を見直して入れ替えるようにしましょう。

■コンタクト

身体の一部といってもいいくらい私にとってはなくてはならないアイテムです。