11月のブラックフライデーは、米国発の消費イベントとして日本にも定着しつつある。もともと11月は冬支度に伴う支出が膨らみやすい時期であり、近年は店舗とオンラインの双方で行われるセールが重なることで、消費がいっそう活発化している。

一方で、ブラックフライデーのように膨大な商品から選ぶ場面では、AIのレコメンドや生成AIの提案に頼る“選ばない買い物”も広がっている。便利さが進む一方で、何を自ら選び、何を委ねるかの線引きがより問われる時代である。

AIに商品を提案してもらう未来は、忙しい生活を支える便利さであると同時に、私たちの“選ぶ時間”そのものを見つめ直すものでもあるだろう。

広がるブラックフライデーと冬支度

11月末にかけて、スマホを開けば「ブラックフライデー」の文字が踊るようになります。

ECサイトのトップページだけでなく、スーパーのチラシにも、百貨店の催事にも。

いつの間にか、日本の11月はこの言葉に染まる季節になりました。

もともとは、米国で感謝祭の翌日に始まる年末商戦のセールとして広がったものです。

米国発の消費イベントがここまで広がった背景には、物価高のなかで少しでも賢く買いたいという消費者の意識と、Eコマースの浸透があげられます。

オンラインなら時間や場所を問わず、自宅からでもセールにアクセスできる手軽さが、ブラックフライデーをより多くの人の生活に浸透させていったのでしょう。

一方、日本では、11月は「冬支度の月」として、衣料品や家電などの支出が膨らみやすい時期です。

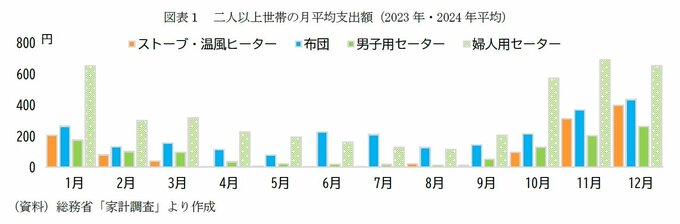

総務省「家計調査」によると、「被服及び履物」の支出は11月に増える傾向があり、二人以上世帯では12月に次ぐ年間2位(2023・2024年平均)。

月平均値と比べると、2割多い水準(+20.2%)となっています。

具体的には、セーターなどの冬物衣料に加えて、ストーブなどの暖房器具、布団や毛布といった寝具類、いずれも寒さを迎えるための準備の買い物が一気に動く季節です。

こういった底堅い季節需要がある上に、近年はブラックフライデーのセールが重なり、11月の消費をいっそう活発にしています。

特にこのイベントは、日本ではネットを中心に広がりながら、店舗とオンラインの双方で展開されるケースも増えており、Eコマースの利用を後押しするきっかけにもなっているでしょう。

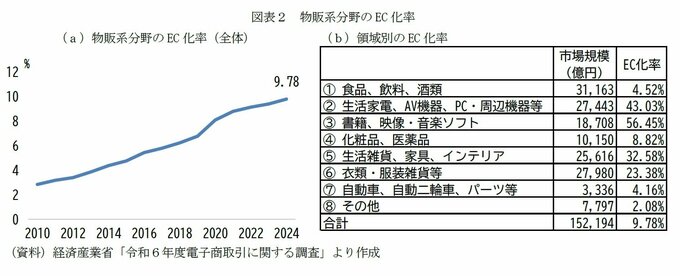

経済産業省の統計を見ると、2024年には物販系分野のEC化率は約10%(9.8%)に達しました。

すでに書籍は過半数に達し、家電も4割にのぼるほか、生活雑貨は3割、衣類も2割を超え、いずれも毎年じわじわと上昇しています。

オンライン購入が生活の中に定着するなかで、特に共働き世帯にとっては、11月の大規模セールは「忙しい日常の中で、必要なものを一度に揃える機会」として機能しているのでしょう。

寒さが増し、年末の予定を前に「冬支度は今のうちに」という心理も後押ししているのではないでしょうか。