AIが変える米国の「若手の仕事」と企業の採用戦略

生成AIの導入により、ホワイトカラーの業務、特にキャリアの出発点となる若手層の仕事が大きく変わりつつある。

これまで多くの若手社員は、情報収集や資料作成、定型的な分析といった業務を通じてスキルを習得し、キャリアの第一歩を踏み出してきた。

しかし、こうした業務こそが、AIによって最も自動化されやすい領域なのである。

この変化は、米国において企業の採用戦略にも直接的な影響を及ぼしている。

AIが若手の担ってきた定型業務を代替できるのであれば、企業がそのポジションへの新規採用を抑制するのは、合理的な経営判断といえる。

特に、デジタルネイティブ世代がAIを使いこなすことで、少ない人数でも従来以上の成果を上げられるようになれば、企業は「量より質」の採用へと舵を切ると考えられる。

その結果、若手にとってのキャリアの「入口」そのものが狭まる可能性がある。

こうした問題意識に基づき、まずAIが企業の採用、特に若手雇用にどのような影響を与えているのかを、ハーバード大学の最新の実証研究から読み解いていく。

そのうえで、AI時代に真に価値を生み出す人材への転換について考察していく。

実証研究から見る生成AIと雇用構造の変化

ハーバード大学の研究者 Seyed M. Hosseini と Guy Lichtinger による最新の実証研究「Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data(2025)」の知見をもとに、生成AIが企業の雇用構造にどのような変化をもたらしているかを概観する。

この研究は、LinkedInの職務履歴データと求人データ(Revelio Labs)を統合した、285,000社・6,200万人分の米国ホワイトカラー雇用データ(2015〜2025年)を分析したものである。

研究者らは企業のAI導入を、「GenAIインテグレーター職(AI導入担当者)」の求人掲出をもとに特定し、AI導入企業と非導入企業の雇用動向を比較した。

結果によると、AIを導入した企業では、若手(ジュニア)雇用が急減した一方で、ベテラン(シニア)雇用はほぼ横ばいで推移した。

しかもこの変化は、解雇ではなく採用抑制によって生じていることがわかった。

これについて、以下に3つの主要な発見を示す。

(1) 若手雇用がAI導入後に急減した

まず最も顕著なのは、AI導入企業での若手雇用の急減である。

研究によると、2022年末までは導入企業と非導入企業の若手雇用の動きに差はなかったが、2023年第1四半期(ChatGPT登場期)を境に状況が一変した。

導入後6四半期で若手雇用は約9%減少しているとされ、その後も回復の兆しは見られない。

対照的に、シニア層の雇用は安定的に推移しており、AI導入が「若手に不利な技術変化(seniority-biased technological change)」であることを裏づけている。

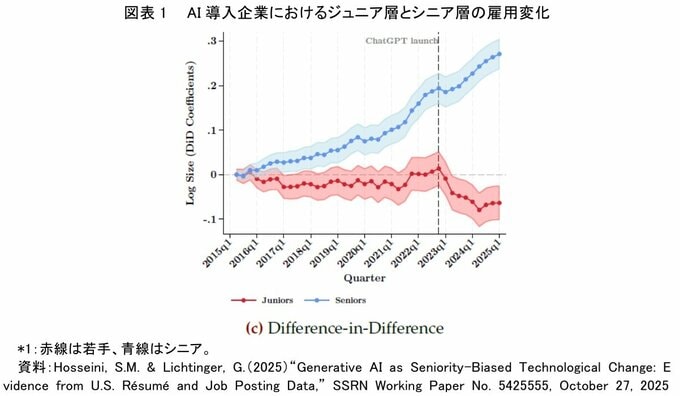

図表は、この対照的な雇用動向を視覚的に示したものである。

縦軸は差分の差分推計によって得られた係数(ベータ値)を表しており、これはAI導入企業と非導入企業の間での雇用水準の相対的な変化を示す指標である。

横軸は2015年第1四半期から2025年第1四半期までの時系列を表している。

図表を見ると、赤線で示される若手(ジュニア層)の係数は、2022年第4四半期までほぼ0付近で推移しており、AI導入企業と非導入企業の間で雇用動向に差がなかったことがわかる。

しかし、2023年第1四半期(ChatGPT登場期)を境に赤線は急激に下降し、6四半期後には約-0.1(約10%の減少)に達している。

一方、青線で示されるシニア層の係数は、2015年以降一貫して上昇傾向にあり、2022年以降も特段の変化は見られない。

この結果は、AI導入がシニア層の雇用には影響を与えず、若手層のみに負の影響を及ぼしたことを明確に示している。

(2) 雇用減少の主因は「採用抑制」であり、解雇ではない

次に重要なのは、若手雇用減少のメカニズムである。

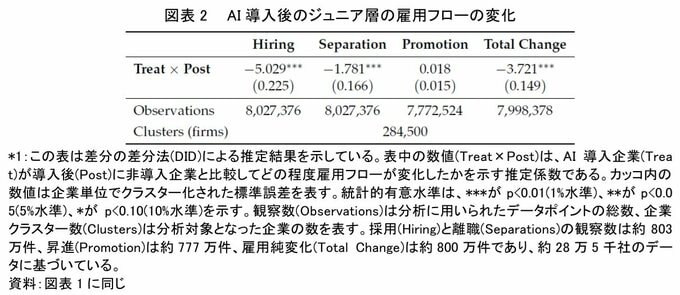

Hosseiniらは、雇用変化を「採用(Hiring)」「離職(Separations)」「昇進(Promotion)」に分けて分析した。

図表に示すように、AI導入後の採用数は非導入企業に比べ四半期あたり平均5.0人減少しており(−5.029)、離職も約1.8人減少した(−1.781)。

その結果、ネットの雇用減は四半期あたり平均3.7人であった(−3.721)。

いずれも1%水準で統計的に有意であり、雇用減の主因は採用の落ち込みにあることが明確である。

つまり、AI導入によって人員を削減しているのではなく、「今後AIに置き換えられる可能性がある業務領域」への新規採用を控えているのである。

企業が「将来の自動化」を前提に、あらかじめ若手採用を絞る慎重な人事判断が、統計的にも明確に観測されている。

この結果は、AI導入がいわゆる「リストラ型」の調整ではなく、将来の人員過剰リスクを回避するための、予防的な採用抑制型の調整として現れていることを示している。

企業がAIの業務代替力を予測し、長期的なコスト構造の変化を先取りして人員構成を調整しているという点で、現在進行中の「静かな雇用調整」の実態を明らかにした重要な発見である。

(3) 影響は「AIに代替されやすい職務」に集中している

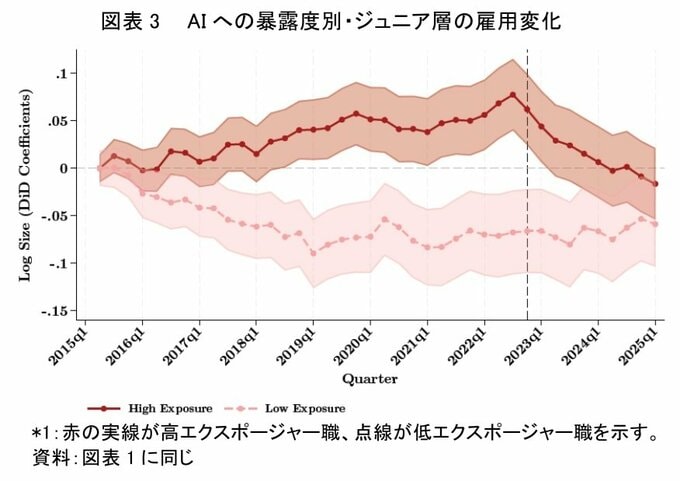

雇用減少はすべての職種に一様ではなく、AIに代替されやすい職種(高エクスポージャー職)に集中している。

研究では、各職種がAIにどの程度置き換えられやすいかを指数化し、高・低エクスポージャー職の間で雇用変化を比較している。

高エクスポージャー職とは、業務内容がAIで自動化しやすいタスクを多く含む職種を指す。

具体的には、定型的なデータ入力、基本的な文書作成、単純な顧客対応などが中心となる事務職や、一部の専門職(法律事務補助、基礎的な財務分析など)が該当する。

一方、低エクスポージャー職は、AIによる代替が困難な職種である。

対人サービスが中心となる接客業、身体的作業を伴う建設・製造現場の技能職、高度な判断や創造性を要する経営職・研究職などがこれに当たる。

結果、高エクスポージャー職の若手雇用が急減する一方、低エクスポージャー職では有意な変化は確認されなかった。

つまり、AIによる影響を決めるのは年齢や役職ではなく、「どのようなスキル・仕事を担っているか」という点である。

属人的な経験よりも、仕事の性質そのものが雇用の安定を左右する構造に変わりつつある。

この研究が示すのは、AIが今すぐ雇用を奪っているわけではなく、企業が「これからAIに任せられる仕事」を見越して採用を絞っているという事実である。

すなわち、AIの直接的な影響よりも、経営者の期待・予測が先行して雇用判断に反映されている。

また、研究の結論では、こうした変化が将来的に若手の成長機会やキャリア形成を阻害する可能性を指摘している。

若手時代に得られる経験やOJTの機会が減少すれば、技能形成の格差が拡大し、中長期的には賃金格差や流動性の低下につながる懸念がある。

著者らは、AIの普及がエントリーレベルの仕事を相対的に縮小させ、若手が経験を積みながら段階的にキャリアを築いていく機会そのものを狭めている点を指摘している。

このように、Hosseini & Lichtinger(2025)の研究は、AI導入が企業の雇用構造に与える影響を数量的に裏づけた初期の重要研究である。

日本企業にとっても、この分析は示唆的だ。

AI時代に求められる人材像が変わる中、若手採用・育成の戦略を見直さなければ、スキルで評価されるグローバルな労働市場とのギャップが広がり、優秀な人材を惹きつけることはますます難しくなるだろう。