健康保険証の「2025年問題」~有効期限切れの到来

従来の紙やプラスチック製の健康保険証は、2024年12月2日より新規発行されず、マイナンバーカードに健康保険証機能を登録したマイナ保険証を基本とする仕組みに移行した。

経過措置として、従来の健康保険証も最長で2025年12月1日まで使用できるが、それ以前に有効期限を迎える場合は、その日までしか使えない。

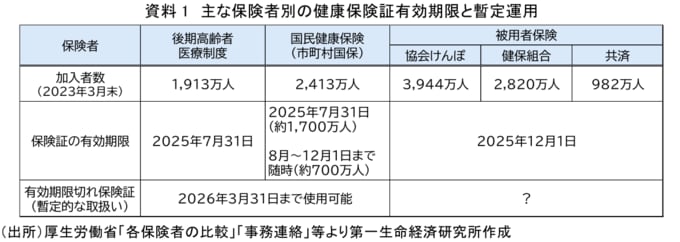

2025年7月31日には、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の全加入者と、自営業者らが加入する国民健康保険(市町村国保)の約7割の加入者が有効期限を迎えた。

大量の健康保険証が一斉に期限切れとなる最初の大きな節目であり、全国の医療現場と利用者に不安や混乱をもたらしたと指摘される。

今後も順次期限を迎える人がいる中、次なる山場は、会社員や公務員らが加入する被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済)の健康保険証が期限を迎える2025年12月1日だ。

本稿では、健康保険証の「2025年問題」ともいえる有効期限について整理し、マイナ保険証への移行過程で顕在化した課題や各種対応等を考察する。

有効期限切れで顕在化した不安・混乱と相次ぐ暫定措置

(1)主な保険者ごとの健康保険証有効期限

前述のとおり、従来の健康保険証は記載された有効期限まで使用できるが、保険者ごとに期限が異なるため、加入者は注意が必要だ。

期限後はマイナ保険証を所持していれば、医療機関・薬局(以下、医療機関)窓口のカードリーダーで本人確認を行うことで、従来通り受診できる。

マイナ保険証を持たない人には、申請不要で保険者から期限前に「資格確認書」が郵送される。これを医療機関の窓口に提示すれば、これまでと変わらず医療を受けられるため、その機能は健康保険証と変わらない。

そこで、主な保険者ごとに従来の健康保険証の有効期限について整理する。

例えば、市町村国保の場合、多くは7月31日だが、東京23区内でも世田谷区や新宿区、中野区等は9月30日、また大阪市は10月31日、神戸市は11月30日など、自治体ごとにばらつきがある。

このため、同じ国民健康保険に加入していても、いつまで使えるのか分かりにくいという不安がある。また、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」との混同や、「資格確認書」の到着時期の違い等が混乱を招いたと考えられる。具体的にみてみよう。

2025年7月31日には、後期高齢者医療制度の全加入者約1,900万人と、市町村国保のうち約7割にあたる加入者約1,700万人を合わせた約3,600万人が有効期限を迎えた。これは、わが国の人口の約3割に相当する規模だ。

多くの人が一斉に健康保険証の有効期限切れという情報に接する中で、自治体による有効期限の違いや、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が届くという仕組みなどが十分に認識されないケースもあり、不安や混乱が広がった。

一方、会社員や公務員とその家族が加入する被用者保険の健康保険証は、多くの場合、有効期限の記載がないため、経過措置期間が終わる2025年12月1日まで使用できる。

仮にそれ以降の有効期限が記載されていても、従来の健康保険証が使えるのは最長で12月1日までとされているので、同日が期限だ。

従って、被用者保険の加入者約7,700万人(人口の約6割)が、同日に一斉に期限を迎え、次の大きな節目となるだろう。

例えば、協会けんぽ(全国健康保険協会)では、2025年4月30日時点でマイナ保険証未所持の加入者に対して、7月下旬から10月下旬にかけて「資格確認書」を被保険者の自宅に送付する旨を案内している。

(2)健康保険証の相次ぐ暫定的運用

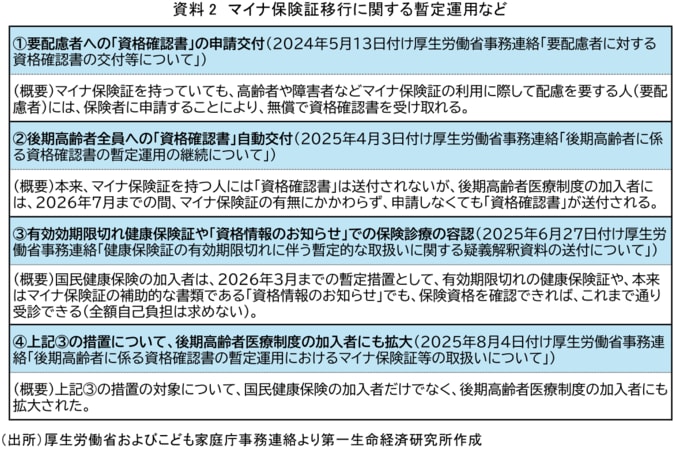

政府は、本来であればマイナ保険証への移行を今以上に加速させる施策を推進すべきだが、現状はこうした移行期に生じた受診への不安や混乱を収束させるため、度重なる弥縫策に追われている。

厚生労働省が都道府県等に周知した暫定的な運用等の例を見ると、マイナ保険証所持者には「資格確認書」は交付されないが、後期高齢者に対しては、混乱回避のためマイナ保険証の有無に関わらず一律に交付される措置が取られた。

また、本来なら12月1日に被用者保険の健康保険証が有効期限を迎えると、全ての健康保険証が期限切れとなるはずだが、国民健康保険と後期高齢者医療制度に関して、期限切れの保険証でも2026年3月まで利用可能とする暫定措置が講じられた。

このルール変更ともいえる暫定措置は、被用者保険にも波及する可能性があろう。

こうした例外的なルール変更の積み重ねは、政府の柔軟な対応というよりも、制度を一層複雑化させ、国民の理解を困難にしている。

本来、医療機関を受診する際には、有効期限内の健康保険証、またはそれに代わるものとして「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示する。

ところが、ルール外といえる期限切れの健康保険証や、名称が「資格確認書」と酷似し役割の違いも分かりにくい「資格情報のお知らせ」など、複数の書類が併存する。

このような状況は、利用者だけでなく医療現場にも混乱を招き、理解と運用が追いつかないという懸念もある。

加えて、2025年9月19日からはマイナ保険証の機能をスマートフォンに搭載した「スマホ保険証」も利用可能となっている。

但し、スマホ対応の汎用カードリーダーを設置した医療機関でしか使えず、設置は任意のため、当面利用可能な医療機関は限定的と考えられる。受診時のさらなるトラブル防止に向けた注意喚起が必要だ。

マイナ保険証への円滑な移行と切れ目のない医療に向けて

厚生労働省によると、2025年7月末時点でマイナ保険証の登録者数は約8,534万人に達した。つまり、約3,900万人(人口の約3割)はマイナ保険証を所持しておらず、当面はデジタルとアナログの併用が続く。

一方で、現在はほぼ全ての医療機関でマイナ保険証を利用できる状況にあり、切れ目のない医療を実現するためには、まずデジタル機器の操作に不慣れな人(高齢者等)や障害のある人への丁寧な情報提供と支援強化が不可欠だ。

なかには「健康保険証が使えなくなる=無保険になる」といった誤解もあろう。マイナ保険証の普及と並行して、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」の役割をわかりやすく伝え、これまで通り医療を受けられる仕組みであることを正確に周知する必要がある。

また、従来の健康保険証廃止に伴い、マイナ保険証未所持者には保険証と実質的に同じ機能を持つ「資格確認書」を、所持者には「資格情報のお知らせ」を交付する現行の運用は、制度を複雑にし、医療現場と利用者の双方に混乱をもたらしたといえる。

例えば、「マイナ免許証」のように従来型の免許証は廃止されず選択制(両方持つことも可)とすれば、国民の不安を和らげつつ、よりスムーズな移行が可能であったと考えられる。

今となっては「マイナ保険証」と「資格確認書」の選択制に近い形となった感はあるが、将来的には、社会のさらなるデジタル化の進展を見据え、出生時にマイナンバーカードを自動発行し健康保険証機能も紐付けるなど、利用者の負担を抑えつつ、制度設計の一元化・簡素化を進めることも一案ではないだろうか。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 研究理事 谷口 智明