はじめに

2025年7月、イギリス政府は選挙権年齢を18歳以上から16歳以上に引き下げる、いわゆる「16歳選挙権」の導入を正式に表明した。

2029年までに行われる次期総選挙での導入に向けて、関連法案の成立を目指すとしている。主な目的は、16歳や17歳から社会人として労働・納税する若者が政治参加する権利を担保することである。

既に、イギリスの地方部ではスコットランドやウェールズで16歳選挙権が実施されているが、イギリス全土としては現行の18歳選挙権が導入された1969年以来の選挙制度改革となる。

16歳以上に選挙権が付与されるのは世界的にみても最年少水準であり、イギリス政府の導入表明はインパクトをもって受け止められる。

若者が政治に関心を持ち、社会の意思決定に関与することは、イギリスのみならず民主主義国の根幹を支えるうえで重要である。

特に、昨今は若年層がSNSなどを通じて政治や選挙に関する情報にアクセスしやすくなり、政治への関心が高まっている。

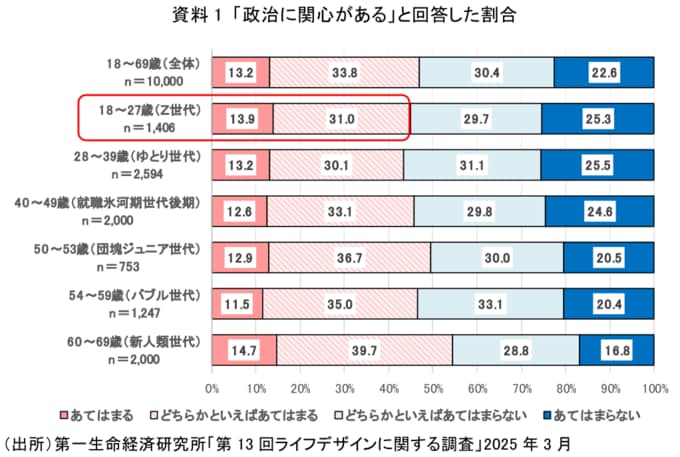

実際、若者の政治への関心が低いとされてきた日本においても、Z世代(18~27歳)の政治的関心は高まりつつあると考えられる。

この傾向は、第一生命経済研究所が2025年3月に全国の男女18~69歳の1万人を対象に実施した調査でも明らかになっており、「政治に関心がある」について、Z世代の「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」の合計は他の世代と比べてもほぼ変わらない。

こうした状況を踏まえ、本稿では、2025年7月にイギリスが16歳選挙権の導入を表明したことを機に、日本でも16歳選挙権を将来的に導入する可能性について多角的に検討したい。

人口減少社会における若者の政治参加

日本では、少子高齢化が急速に進行しており、若年層の人口比率は年々低下している。

総務省によると、2020年時点で15歳未満人口は約1,500万人であり、全人口の11.9%である一方、65歳以上の高齢者は3,600万人を超え、全体の28.6%を占めている。

さらに、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、2070年には日本の総人口は約8,700万人まで減少し、高齢化率は38.7%に達するとされている。

このような人口構造の変化は、政策決定において高齢者層の影響力が強まる可能性を意味し、若者の声が反映されにくくなる恐れがある。

実際、年金や医療といった高齢者向けの政策が重視される一方で、教育や奨学金などの若者に関わる分野の政策は、検討の優先度が低かったことも指摘されている。

現役世代の負担が増加し、社会保障制度の持続可能性にも疑問が呈されるなかで、若年層の政治参加はますます重要性を増している。

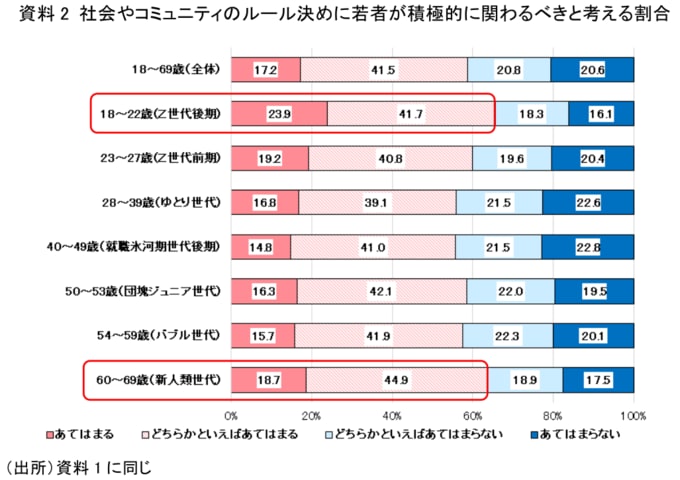

前述のように、現在の日本では若い世代の政治への関心は高まりつつあるが、それに関連して、若者が社会の意思決定に参画する機運も醸成されている。

第一生命経済研究所における同調査によると、「社会やコミュニティのルール決めに若者が積極的に関わる方がよいと思う」について、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の割合の合計は、全体で58.7%と過半数に上った。

本調査で最も若いZ世代後期(18~22歳)では65.6%と、他世代に比べても最多だが、加えて注目すべきは、本調査で最も高齢にあたる新人類世代(60~69歳)でも63.6%に達している点だ。

つまり、若者が社会の意思決定に関わり、その声を反映させることを、当事者である若い世代だけではなく高齢世代も肯定的に捉えているということである。

2022年にこども家庭庁が設立され、子どもや若者の声を社会に反映させる「こどもまんなか社会」が目指されているが、この調査結果はその機運を裏付ける傾向といえるだろう。

こうした状況を踏まえて、日本における16歳以上への選挙権年齢引き下げは、若者の政治参加をさらに推進する施策として検討に値するのではないか。