AIエージェントにおける協調行動(マルチエージェントシステム)とペルソナの埋め込み

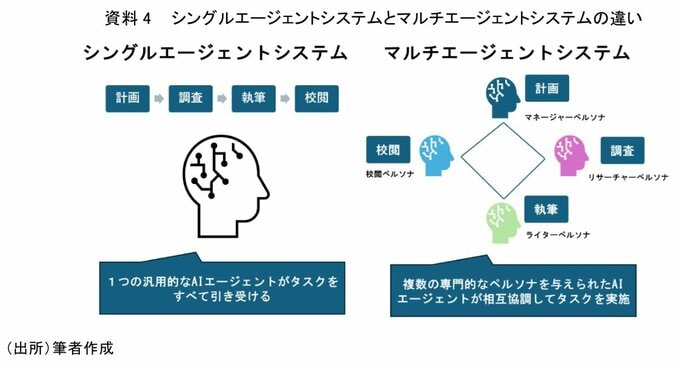

AIエージェントのシステムには1体のエージェントから構成されるシングルエージェントシステムと、複数のエージェントから構成されるマルチエージェントシステムが存在する。

マルチエージェントシステムの特徴は複数のAIエージェント、あるいは複数のAIエージェントと人間が相互作用してタスクを処理するという点である。

このシステムの利点は複雑な問題を個々の専門家としての役割をもつエージェントに分担させることができる点である。

シングルエージェントでは、計画から調査、執筆、校閲までを単一のエージェントで実施しないといけない。そのため、各タスクにおける精度を担保することが難しい。

マルチエージェントシステムではそれぞれのタスクをそれぞれのエージェントに割り当てることができる。こうすることで、各タスクにおいて、そのタスクに特化したツールや知識を持つエージェントが取り組むことができる。

さらに、ペルソナ同士が相互作用によりフィードバックしあうことで並列処理が実現する。また各々のエージェントは分解されたシンプルなタスクに取り組む形となることで、実行精度が高まり堅牢なアウトプットを期待できるのである。

また、マルチエージェントシステムには大きく二つのアーキテクチャ(垂直アーキテクチャおよび水平アーキテクチャ)が存在する。

垂直アーキテクチャでは、一つのエージェントがリーダーとして機能し、他のエージェントがリーダーに報告する形式で機能する。この枠組みでは各エージェントでの役割分担がより明確となる。

一方で水平型アーキテクチャでは、すべてのエージェントが対等であり、グループディスカッションのような形式で各エージェントの自発的なタスク処理が進行する。

このようにエージェントが特定のルールに従って動作することでタスク効率を大幅に向上させる議論プロセスを「秩序ある協調」と呼ぶ。

エージェント同士の協調においてはA2Aと呼ばれるオープンプロトコルが公開されており、この枠組みを利用すれば異なる企業が開発したエージェント同士を標準化された仕様の下で相互運用することができる。

マルチエージェントシステムにはタスクに対しての問題解決のみならず、現実世界(人間社会)の現象や議論をシミュレートするという用途も期待されている。

これまでの内容で、AIエージェントが人間と同様に計画、意思決定や推論、行動などの知的振る舞いをとることができることを説明したが、人間とAIの決定的な違いは個性やバイアスの有無である。

人間が生み出したデータを大量に学習している生成AIは基本的に中立的な観点での意見や意思決定、推論を実施する。したがって、問題解決や情報処理のユースケースであれば特段問題はない。

しかしながら、例えばマーケティング用途で顧客目線の意見が欲しい場合、また市場動向のシミュレーションや社会的討論のシミュレーションなどを行いたい場合、より個性付けされた(時として非合理的な)人間らしい思考や意見、意思決定が必要となる。

そのために、この複数エージェント同士のコミュニケーションや役割について、タスク効率の向上を目標とせず、人間の行動やコミュニケーションをより精緻に模倣、シミュレーションするという文脈で利用している例がある。これをマルチエージェントシミュレーションという。

たとえば、M社が提供しているPython言語向けのツールキットでは、問題解決を最優先とするAIエージェントシステムが目指す正確無比なふるまいではなく、人間の多様性や個性(ペルソナ)を再現することに重きを置いている。

このようなフレームワークではAIエージェントにより詳細なペルソナ(国籍、年齢、職業、性格、信念、行動パターンなど)を設定することができ、そのペルソナに沿った人間らしいふるまいをさせることができる。

さらにエージェントたちを複数人用意してディスカッションさせるなど、新しいアイデアの生成や市場調査、A/Bテスト(マーケティングなどの領域において、商品のWebページやデザイン、広告などを検討する際に複数の候補を消費者に提示しどちらがより集客などに効果があるかを判断するテスト)などへの活用が期待できる。

このようなAIエージェントの使い方は、従来の問題解決のためのツールとしての利用のみならず、新規事業企画やイノベーションといった創発的なユースケースにも活用できる展望を示している。

AIエージェントのユースケース

AIエージェントに関係するユースケースは多く存在するが、ここでは企業の事例として、日本の大手自動車メーカーと総合ITベンダーのAIエージェント導入事例、クレジット会社A社のマルチエージェントシミュレーション実証事例、また個人向けにAIプラットフォームO社が提供するAIエージェントを紹介する。

(1) 大手自動車メーカーのAIエージェント導入例

大手自動車メーカーT社では会社の伝統的な経営手法をAIエージェント上で再現するシステムを構築している。

このシステムでは自動車における、振動や燃費など様々な分野にわたる9つの専門家AIエージェントが配置されており、ユーザの質問に各専門家の観点から回答してくれる。

ナレッジベースには設計書や法規制、エンジニアの手書きの文書が格納されており、さらにDBにユーザとAIエージェントとの対話履歴や人間の専門家による評価が蓄積されることで、継続的な進化を期待できる設計となっている。

(2) 総合ITベンダーのAIエージェント導入例

総合ITベンダーのF社は、ビジネス業務向けに人々と協調して業務推進するAIエージェントを提供している。

その一つの会議AIエージェントでは、人間が行っている会議に出席し、会議の議論に参加する形で自律的にグラフの提示やデータの解釈の説明を実施する。会議進行のアシストや結論の導出サポートをすることで会議の生産性向上に貢献している。

このように、人間が企業において実施していた複雑な知的活動もAIエージェントによって代替されつつある。

(3) クレジット会社A社のマルチエージェントシミュレーション導入例

クレジット会社A社では顧客データを基に複数体の顧客ペルソナを作成した。

ライフスタイルなどが埋め込まれているペルソナそれぞれをエージェントとして、ターゲットとなる商品に対しての仮想的なグループディスカッションを実施。商品の受容性がより高いペルソナをシミュレーションから特定することに成功した。

実際にシミュレーション結果をもとにターゲティングを行い販売したことで、購入率が 1.7 倍に増加するという結果を得られている。

このユースケースではマルチエージェントシミュレーションが実インタビューなどより優れている点として、①リクルーティングなどに時間のかかるグループインタビューを簡易かつ効率的にシミュレーションできる点、②実在する人間へのインタビューでは引き出しにくい批判の意見を回収できる点が指摘されている。

(4) AIプラットフォームO社が提供するAIエージェントのユースケース

対話型生成AIをビジネスや個人に広く提供するO社では従来の対話型生成AIのプラットフォームを拡張する形で、AIエージェントを提供している。

このAIエージェントでは可能なタスクとして、献立の計画から材料の購入、旅行計画や各種予約など日常のさまざまな作業をAIが代替してくれることを示している。

AIエージェントがビジネスでの活用にとどまらず、今後あらゆる場面で利活用される未来が予想される。

人とAIの関係性の変化と留意すべきリスク

前章までで触れた通り、AIエージェントにおいて社会性や人間の個性までも模倣するフレームワークが登場している。もはや人間と能力や振る舞いにおいて区別できない人工知能が登場するのも時間の問題であろう。

ビジネス現場では、アメリカのテック大手企業のCEOが「いまの世代のCEOは『人だけ』を管理する最後の世代になる」と言及したように、人とAIエージェントが対等な立場で仕事や交流をする未来が迫っている。

テクノロジー大手M社によれば、AIエージェントの企業への導入における人との関係性の変化は3段階あるという。

人をアシストする存在として、チャット型の対話型生成AIを使いこなす第1段階、エージェントとして、人の指示の下で自律して働く第2段階、人がエージェントの「上司」となり、エージェントが人間に近しい作業者として組織的に動く第3段階である。

すでに多くの企業が第1段階に到達し、第2段階、第3段階へと進もうとしている。

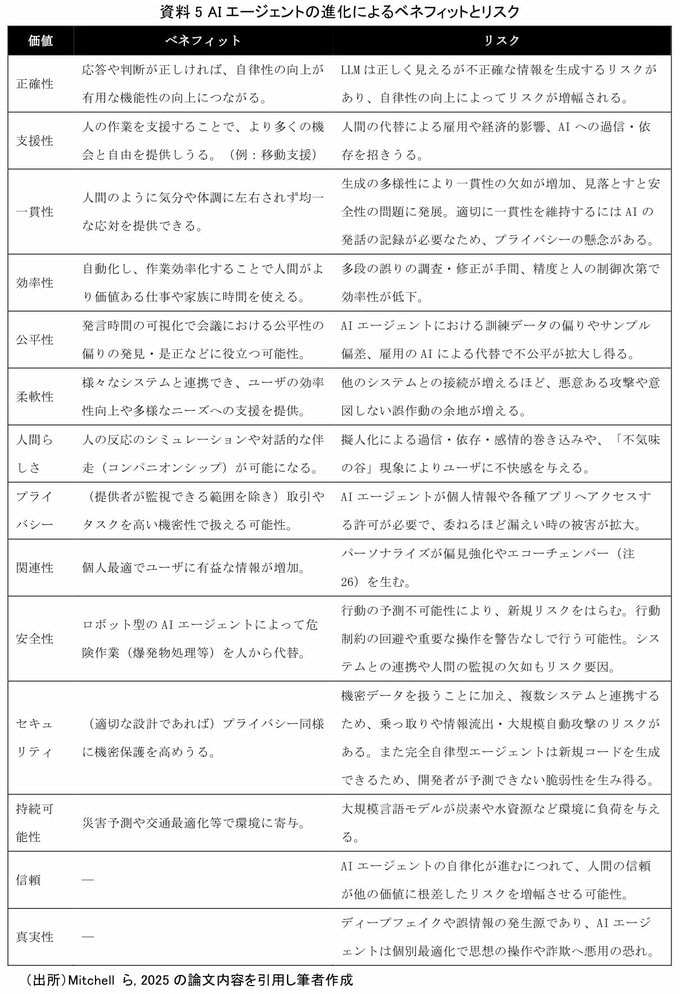

一方で人間と同等の認知能力をもつAIエージェントの普及はホワイトカラーをはじめとする様々な職種の雇用を代替するリスクや、犯罪行為への悪用、差別の助長などの可能性を内包する。

さらにエージェントの自律性の向上は副作用として様々な独自のリスク(AIへの依存や過信、AIにゆだねたタスク実行に対する外部からの攻撃リスクなど)を増大させる。

最新の研究では、AIエージェントの利益とリスクを比較し、これ以上の自律性を持たせるべきではないという意見も存在する。AIエージェントの進化はあらゆる側面でトレードオフであるため、急速な開発に対する法的枠組みの整備と人間社会への影響の精査が急務となる。

まとめ

本稿では、人工知能の発展の歴史をなぞりつつ、AIにおける大きなパラダイムシフトであるAIエージェントの登場にフォーカスを当ててその特徴や機能、ユースケースやリスクを解説した。

AIに対する理解を深めながら、機能拡張の末に来たる人間同様の知性をもつAGI(汎用人工知能)や人間を超えた知性を持つASI(人工超知能)に対する人間側の備えを進めていくべきであろう。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 月田 諒弥