電力供給の拡大は再エネ?

EIAが2025年4月に公表した「Annual Energy Outlook 2025」に基づくと、こうした電力需要の高まりを満たすのは再生可能エネルギーだ。

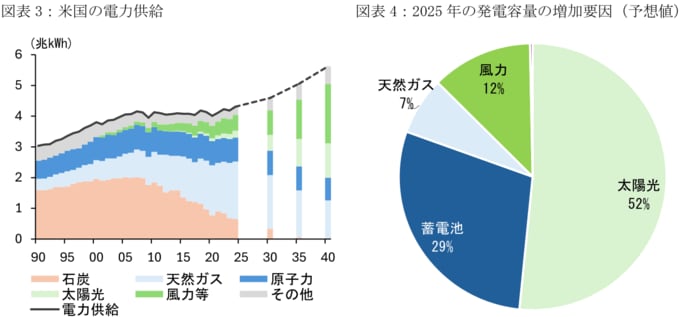

2024年から40年に向けての米国の電源構成(発電量に占めるシェア)は石炭が15.1%→0.3%、天然ガスが43.4%→22.0%と、気候変動対策を背景に化石燃料を用いた火力発電が大幅に縮小する。

一方、太陽光は5.1%→20.1%、風力等は12.0%→34.2%と脱炭素への取り組みにより再生可能エネルギーが大幅に拡大する。

実際、2025年における新規発電容量予測の内訳をみると、52%が太陽光、29%が再エネ活用のためのバッテリーストレージ、12%が風力である一方、化石燃料の天然ガスは全体の7%に留まる。

しかし、同予測は主に2024年12月時点の関連法制等を前提にしており、第二次トランプ政権における政策スタンスの変更はほとんど反映されていないとみられる。

2025年7月に成立した減税法案(OBBBA)では電気自動車やクリーン電力に対する補助金の早期打ち切りが決定された。加えて、トランプ政権は7月に大気浄化法に基づく温暖化ガス(GHG)の危険性認定の撤回方針を示し、工場や発電所等に対するGHG排出規制の緩和意向を明確にしている。

トランプ政権は太陽光パネルや風力発電の設置が農業等に与える悪影響のほか、太陽光パネルの供給が中国に依存していることを問題視している。

対米投資の最大額が実現する場合、民間投資の4割程度の規模

減税法案によるクリーン補助金の削減で浮いた財源は、製造業を中心とした設備投資補助金(ボーナス控除等の復活)に主に活用されており、化石燃料等の推進のために活用されているわけではない。

また、トランプ政権が環境規制等の緩和を推進しても、中長期的な政策リスク(民主党政権になり規制が再強化される可能性)を踏まえると、民間企業は大規模な発電関連投資には慎重だろう。

このため、米国は化石燃料や原子力等への転換やインフラ機能の強化を推進するうえで、日本政府による資金提供、及び(経済安全保障上の懸念が低い)日米企業によるサプライチェーン体制の構築を求めているとみられる。

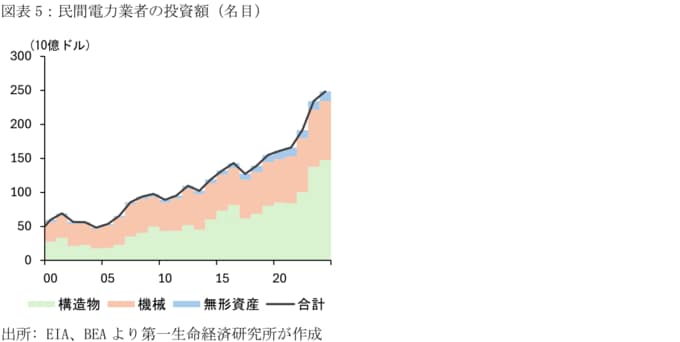

なお、米国の2024年における民間電力業者の設備投資額(名目)は2,485億ドルに達する。内訳をみると、構造物が1,475億ドルと最大、機械設備が870億ドルと続く一方、ソフトウェアを含む無形資産投資は140億ドルに留まる。

過去10年の設備投資額の平均成長率である8.0%を前提にすると、(日米投資の実施期間である)2026~28年の設備投資額は合計9,400億ドルと見込まれ、日米両政府が公表したエネルギー投資の最大額(3,870億ドル)はこの41.2%を占める。

日本政府及び日本企業のプロジェクト参画に際しては一定の収益性を満たす必要があり、特に火力発電等に対する一部の投資には中長期的な政策リスク(政権交代による再エネ政策の巻き戻し)が否定できない。

このため、実際にこのような巨額の投資規模で日本側がプロジェクトに関与するかには不透明感が残る。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主任エコノミスト 前田 和馬