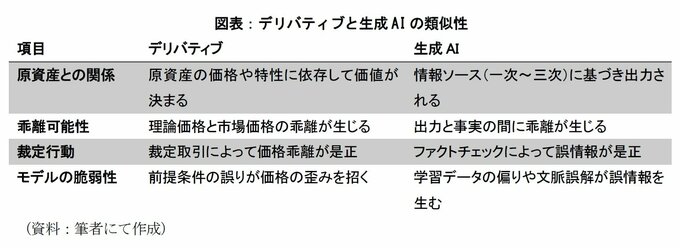

デリバティブと生成AIの構造的類似性

デリバティブと生成AIにはいくつもの構造的共通点がある。

どちらも「基礎となる現実からの距離」が問題となり、その乖離を補正するには人間による介在が不可欠である。

ファクトチェックという「裁定取引」

金融市場において、デリバティブ価格(市場価格)が理論価格と大きく乖離すると、その差を利用した「裁定取引(アービトラージ)」が行われる。

これは、割高な商品を売り、割安な商品を買うことでリスクのない利益を得ようとする行為であり、結果的に市場価格を本来のあるべき水準へと戻す力となる。

同様に、生成AIの出力が事実から乖離している場合、それを是正する行為、すなわち「ファクトチェック」こそが、情報環境の健全性を維持する裁定機能といえる。

もちろん、情報の正しさは単純な数式で測れるものではないが、その差を埋めようとする営みの重要性において、両者は通じるものがある。

とりわけ生成AIは、文体の整った出力を返す能力に長けているが、それが事実と異なっていても一見すると説得力を持って見える。この「もっともらしさ」が、誤情報の潜在的リスクとなる。

技術の価値は設計と運用に宿る

こうした議論から、読みようによっては、生成AIに対する不信感を助長するように思われるかもしれないが、それは本稿の意図ではない。

デリバティブがリーマンショック以降、危険視された側面はあるものの、本来はリスク管理や市場の効率化に資する極めて有用なツールである。問題は「使い方」や「設計」にあり、道具そのものが悪いわけではない。

生成AIもまた、適切な使い方をすれば極めて強力な支援ツールとなる。

重要なのは、それを過信せず、「裏付けのある一次情報」への意識を常に持ち続けること、そして出力された情報の真偽を検証する姿勢を失わないことである。

原資産の健全性に求められる倫理

最後に強調したいのは、生成AIという「情報のデリバティブ」の信頼性が、原資産たる一次・二次情報等の情報ソースの健全性に強く依存しているという点である。

金融市場において原資産の不正がデリバティブ市場に対する信頼を揺るがすように、情報社会でも一次情報の劣化は生成AIの出力品質の低下に直結する。

だからこそ、「ファクトチェックという裁定取引」が必要であり、情報空間における真偽の調整の役割を果たす必要がある。

これは、生成AIと共に生きる社会において、ユーザーに求められる最も本質的な情報リテラシーの姿であろう。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹)

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。