(ブルームバーグ):金融庁の伊藤豊長官は5日、金利ある世界への移行や地政学リスクの高まりなど企業経営を巡る不確実性が増す中、日本企業は「稼ぐ力」を確実に高める必要があると指摘した。収益力の向上を後押しするため、企業に経営資源の活用や投資家への情報開示強化を促す考えを示した。

伊藤氏はブルームバーグ主催のグローバル・クレジット・フォーラムで講演し、この10年で日本のコーポレートガバナンス(企業統治、CG)は大きく変化したと述べた。一方で、「形式さえ整えていればいい」という意識が企業の中に残っているとし、「改革の手を緩めてはいけない」と強調した。

日本で企業の「稼ぐ力」を巡る議論が再び注目を集めている。10月に就任した高市早苗首相はかねて、企業が過剰な現預金を抱えることに懸念を示し、成長に向けた積極的な資源活用の必要性を訴えてきた。

金融庁は現在、2015年に策定したCGコードを見直し、企業に対して現預金を投資などに有効活用できているかなどを検証し、その判断に対する説明責任を明確化するよう求めることを検討している。

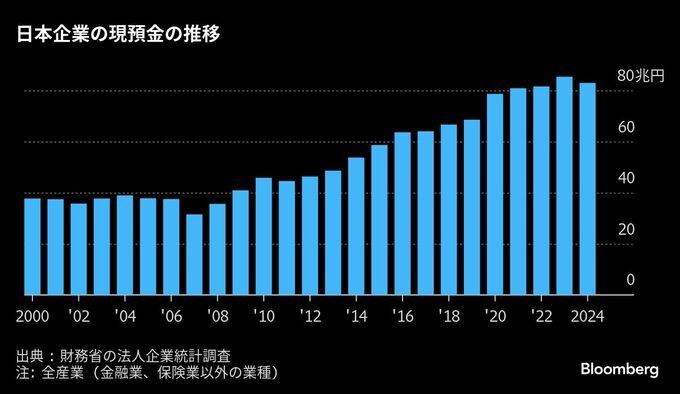

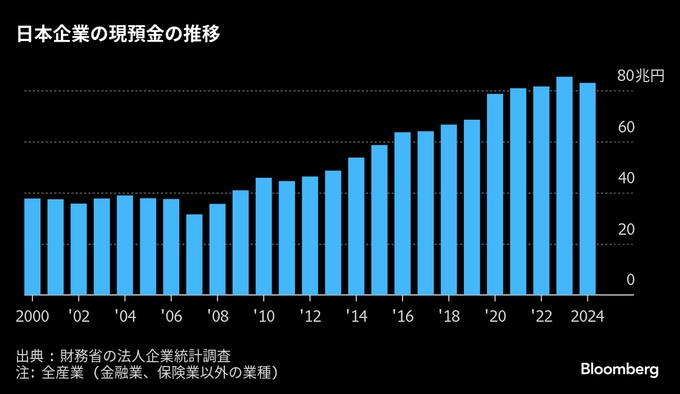

伊藤氏は、日本企業の現預金は長期間にわたって増加傾向が続いているとの指摘があると説明。経営資源の最適な配分を実現するためには、設備投資や研究開発投資、成長投資、人的資本投資など多様な投資機会があることも認識することが重要だとの考えを示した。

財務省の統計によると、日本企業の現預金残高は23年度に約85兆円と過去最高となり、24年度も約83兆円と高水準が続いた。

CGコードの改訂では有価証券報告書の株主総会前の開示を推進することも議論している。伊藤氏は、総会前の開示は「企業と投資家の建設的な対話の実現」に資するとし、総会の3週間以上前の提出が望ましいと述べた。

アクティビスト

伊藤氏は会場からの質問に応じる形で、企業と投資家の対話を深める観点からアクティビスト投資家についても言及。長期的な視点から建設的な提案を行う投資家については「大歓迎」だと述べ、こうした対話がコーポレートガバナンス改革の進展につながるとの認識を示した。

一方で、短期的な利益追求型のアクティビストに対しては、経営陣が資金の使い道を明確に説明できるかが「勝負」だと指摘。「稼ぐ力」を高める姿勢を示すことで対抗でき、結果として株価の押し上げにもつながるとの見方を示した。

(第8段落以降にアクティビストについての言及を追加しました)

--取材協力:布施太郎、浦中大我、中道敬.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.