子育てに積極的にかかわるほど、キャリアの方向転換が必要

なぜ、子どもの誕生をきっかけにキャリアプランを変更・喪失する人が多いのだろうか。

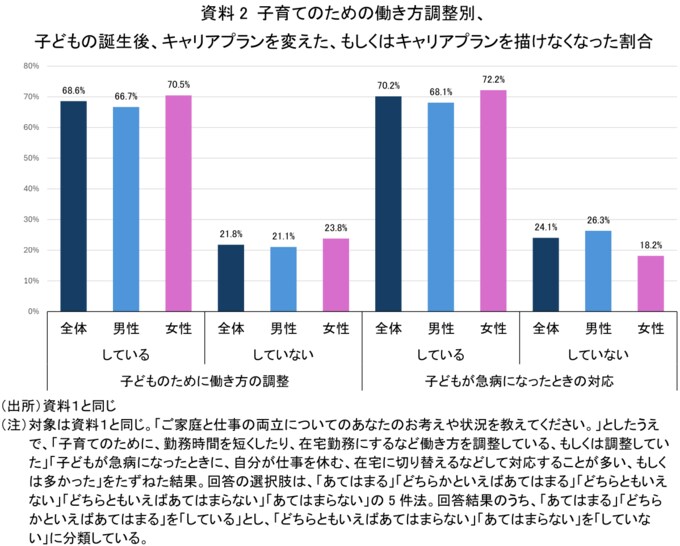

「子育てのために勤務時間を短縮したり、在宅勤務に切り替えるなど働き方を調整している(または調整していた)」人のうち、68.1%がキャリアプランを変更したと回答している。

また「子どもが急病の際、自分が仕事を休む、または在宅に切り替えて対応することが多い(もしくは多かった)」人では、その割合が70.2%に達している。

すなわち、子育てに積極的に関わる人ほど、キャリアの方向転換を迫られる傾向があるといえる。

確かに、子育てに積極的にかかわりながら従来と同じ働き方を続けることは難しい。

これまで対応できていた急な残業や宿泊を伴う出張が難しくなり、子どもの急病などで重要な業務をやむなくキャンセルすることもたびたびおこる。

一定期間の育児休業を取得すると、担当業務の変更や、長期間かけて築いた担当顧客やプロジェクトの引き継ぎが必要となったり、復帰後も時間的制約からサブ的な業務のみを任される場合もある。

また、キャリア目標の達成に向けて時間外でスキルを習得したいと考えても、子育てのため時間の確保が難しいケースが多い。仕事が終わった後も子育てが控えているため、以前のように業務だけに気力・体力をフルで使う姿勢は取りにくくなる。

こうした事情を踏まえれば、子どもを持つことを見据えてあらかじめ十分にキャリアプランを立てていない限り、子どもを持つ前に想定していたキャリアプランを維持するのは難しいと考えられる。

したがって、子育てに積極的に関わる社員が、同時にキャリア形成を諦めないためには、両立支援の充実のみでなく、働き方の変化があってもキャリア形成が可能となる道筋を企業がいかに示せるかが重要となるだろう。

上司の後押しやロールモデルの存在が、キャリア形成意識に重要

それでは、具体的にどのような支援が有効なのか。キャリアプランを描くことは、自ら主体的にキャリアを築こうとするキャリア行動の一つである。

子どもの誕生前にキャリアプランを持っていた人のうち、現在も「5年後のキャリアプランを描いている」と回答した割合は53.3%である(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合計)。

つまり、キャリアプランを有していた人のおよそ半数は、当初のプランを維持したり修正したりしながら、現在も将来に向けてキャリアプランを描くことができているといえる。

では、どのような支援がある人が、キャリアプランを描くことができているのだろうか。

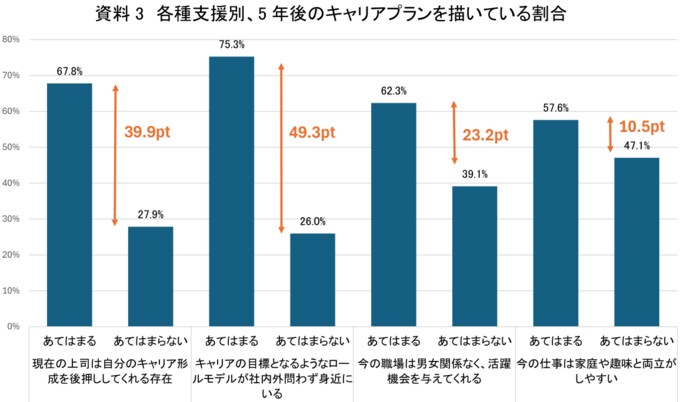

子どもの誕生前にキャリアプランを有していた人のうち、各種の就業環境や支援の有無ごとに、現在キャリアプランを描けているかどうかを見た割合では、4つの項目すべてがキャリアプラン形成に寄与している傾向が見られる。

そのなかでも、「現在の上司が自分のキャリア形成を後押ししてくれる存在である」にあてはまると回答した人(「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の合計)のうち67.8%が5年後のキャリアプランを描くことができている。

同様に、「キャリア目標となるようなロールモデルが社内外問わず身近にいる」人では、75.3%にまで上る。これらの支援は、その有無による差が大きく、キャリアプランを描くことに強く影響していると考えられる。

子育てによって働き方の大きな変更や制限を受けるなか、自ら挑戦的な職務に手を挙げることをためらう人は多い。

そのため、上司からの挑戦の後押しなど、直接的なキャリア支援が子育て期の従業員のキャリア形成意識の向上につながると考えられる。ま

た、制約がある状況ではキャリア形成は難しいと思い込みがちだが、同じように子育てをしながらキャリアを築くロールモデルが身近にいることで、その思い込みを見直すことができるといえる。

このように、子育て期のキャリア形成支援には、身近な人による支援が重要である。

企業としては、子育て期の社員を部下に持つ上司が、その挑戦やスキルアップを後押しするよう促すことや、ロールモデルとの接点をつくる取り組みが有効となってくるだろう。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 福澤 涼子

※記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。