人口減少社会の進行により、キャリア形成と子育ての両立支援が重要な課題となっている。

かつては結婚や出産をきっかけに離職する女性正社員が多かったが、現在は働き続ける人が多数派となっており、ライフイベントに左右されずキャリア継続が可能な職場環境が整いつつある。

一方、子育て中の社員が、子育てと両立しながらもいかにキャリア形成していくかが課題として残る。

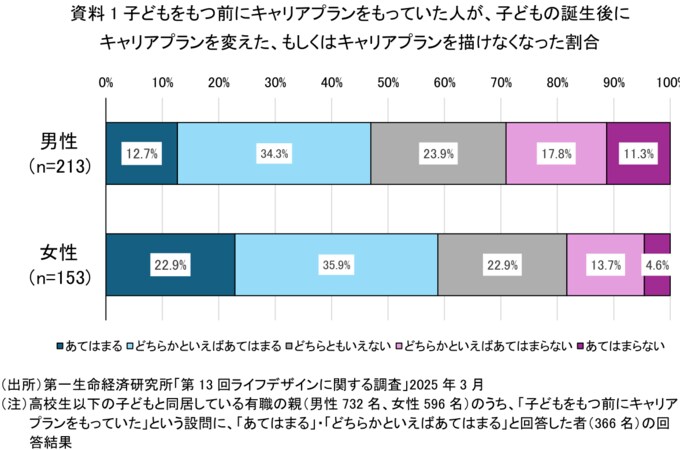

当研究所の調査によれば、男女ともに、子どもを持つ前にキャリアプランを立てていた有職者の約半数が、子どもの誕生後にプランの変更や喪失を経験している。

特に、子育てのために勤務時間を短縮したり、子どもの急病に対応している人ほどキャリアプランの変更を余儀なくされており、子育てに積極的に関わるほどキャリア形成への影響が大きいことが示唆される。

したがって、両立支援のみならず、働き方の変化があってもキャリア形成が継続できる道筋を企業が示す必要がある。

具体的な有効支援策としては、両立支援に加え、「キャリアの目標となるようなロールモデルの存在」や「上司によるキャリア形成支援」が重要であることが、調査の結果から見えてきた。

働き方に大きな変化があったとしても、上司やロールモデルといった身近な人からの支援を得られることが、キャリアを諦めることなく、前向きに形成していこうとする意識につながると考えられる。

はじめに

人口減少社会において、キャリア形成と子育ての両立支援は喫緊の課題である。少子高齢化による労働力人口の減少に伴い、女性の労働力はこれまで以上に重要となる。

かつては結婚や子どもの出産をきっかけに退職する女性正社員も多かったが、今では仕事を続ける選択をする人のほうが大半となっている。

結婚や出産といったライフイベントに左右されずキャリアを続けられる労働環境が整いつつあることは好ましい反面、ワーキングマザーがキャリア展望のもちにくい業務だけを任される「マミートラック」といった問題も生じている。

今後は、単なるキャリア継続だけでなく、どのようにキャリアを発展させていくかが重要な課題となる。

もちろん、キャリア形成支援だけではなく、引き続き両立支援の充実も必要である。これが不十分な場合、「もっと子どもが欲しいが自身のキャリア形成のために出産を控える」という選択につながりかねない。

こうした課題は今や女性だけのものではない。男性も育児休業取得や子育てへの関与が増えており、子どもの誕生を機にキャリアの方向転換を迫られるケースは男女ともに見られる。

企業はキャリア形成支援と子育て支援の両輪で取り組むことが重要だと考えられる。

子どもの誕生後、およそ半数がキャリアプランの変更・喪失を経験

当研究所が2025年3月に実施した「第13回ライフデザインに関する調査」によれば、高校生以下の子どもと同居する有職者のうち、「子どもをもつ前にキャリアプランを持っていた」人(366名)のうち、「子どもの誕生後にキャリアプランを変更した、もしくは描けなくなった」と回答した割合は、男性で46.9%、女性で58.8%に上る(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合計)。

今日においても、キャリアの方向転換を迫られるのは男性より女性で多いものの、男性でも約半数がキャリアプランを変更せざるを得ない現状がある。このことからも、子育て期のキャリア形成支援は男女共通の重要課題であるといえる。