選挙の季節になると人口問題の取材が多くなる。

人口問題で大切なことは、大幅な婚姻減少が出生減を生み出す日本においては、次世代人口を生み出す統計的な年齢ゾーン(34歳まで)にある男女が「希望する2人の姿」を正確に把握し、応援することができる政策であるかどうか、である。

そのためには国民がまず人口構造的にマイノリティとなった若者の気持ちを正確に知っておく必要がある。

世代間格差が生み出すアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)によって、政策を評価することがないように気を付けたい。

20代人口東京一極集中「その先の理想の2人」とは?

東京一極集中は20代男女の就職で発生

昨年出版した「まちがいだらけの少子化対策」(金融財政事情研究会)でも解説したが、1996年に女性の東京都への転入超過から始まった東京一極集中(国内間移動による東京都の人口増加)は、その大半が若年人口の就職による人口移動で発生しており、毎年、増加人口の約9割が20代人口、残る1割が10代人口となっている。

このような人口動態において、地方創生でよく謳われる「子育て世帯誘致」が一向に奏功してこなかったのは当然で、今の人口移動においては、学校を出て間もない独身の若者たちの心をいかに「雇用」でつかめるかどうかが、その勝敗を握っているのである。

では、今の若者が期待・理想としているライフコースはどのようなものなのか、特に、結果的に全国からのZ世代の若者を集め続けている東京都の若者の理想のライフコースを知ることができる意識調査結果を紹介したい。

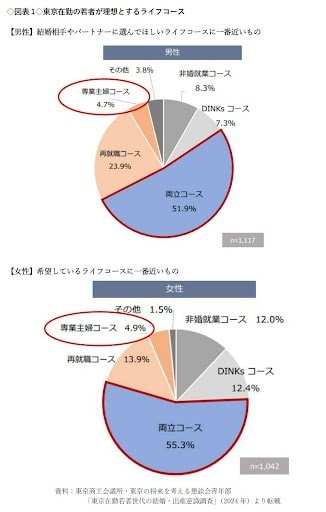

「専業主婦になりたい」「専業主婦妻が理想」若者は5%未満

2024年に東京商工会議所(以下、東商)が実施した「東京在勤若者世代の結婚・出産意識調査」は、東商会員事業者を中心とした都内事業所に勤務する 18~34歳の男女、回答者数2,198名の意識調査である。調査方法は、東商会員事業者へのWEBフォームの送付による回答と、調査会社モニターへのWEBフォーム経由回答の2経路となっている。

未婚化による「カップル成立なくして出生なし」で少子化(出生減)が止まらない日本であるが、初婚同士の婚姻に占める年齢の割合を分析すると、34歳までの男性で8割、女性で9割にまで達する(2023年)ため、この34歳までの年齢層の意識こそが、日本の人口サステナビリティを願う関係者にとって極めて重要な結果となる。

この年齢層の願うライフコースを用意できることによって、婚姻増からの出生増を導くことができるといってもいいだろう。

東京在勤の若者2195人の回答結果を見る。

男女ともに(「女性が」ではない)、昭和生まれの中高年が理想としていたライフコースとは大きくかけ離れた結果となっている。

理想の2人像の世代間格差だけではなく、2021年に実施された国の「第16回出生動向基本調査」の全国平均値とも大きな乖離を見せている。

つまり、東京一極集中の理由が垣間見える「地元を出ていった若者の考えていること」がわかる結果ともなっている。

まず男性であるが、全国平均、東商結果ともに専業主婦世帯を理想とする割合は極めて低く、全国6.8%、東商4.7%である。

若い男性にとっては、専業主婦妻は最も妻となる人に目指してほしくないライフコースとなっている。

一方、全国平均では39.4%となっている両立コース(出産後も仕事を辞めずに働き続ける)妻を理想としている男性が51.9%に達しており、この大きな乖離結果からは、東京一極集中している若年男性の気持ちが垣間見える。

女性も男性と差がなく、専業主婦世帯の理想割合は極めて低く、全国13.8%、東商4.9%で、両立コースは全国34.0%、東商55.3%である。

男性以上に全国平均と東商の乖離差があるため、2009年以降、東京都に男性より女性が増え続けている理由も示唆されている。

また、再就職コース(一般的にはパート妻のイメージ)も、今の若者には不人気である。

全国平均では男性29.0%、女性26.1%であるが、東商では男性23.9%、女性13.9%で、今の若者に人気がある2人の姿とは言い難い。

地元から離れて東京都に急増している若者たちの目指す姿を棚上げして、中高年が勝手に「それはあなたの感想ですよね」な理想を若者に押し付けながら、地方創生や少子化対策を唱えれば唱えるほど、ますます地元からの若者離れが止まらなくなり、日本全体の未婚化も止まらなくなる、そんな状況はデータから明らかである。

・非婚就業コース

結婚せず、仕事を続ける

・DINKS コース

結婚し、子どもは持たず、仕事を続ける

・両立コース

結婚し、子どもを持ち、仕事も続ける

・再就職コース

結婚し、子どもを持つが、結婚や出産を機に一旦退職し、子育て後に再び仕事を持つ

・専業主婦/専業主夫コース

結婚し、子どもを持ち、結婚や出産を機会に退職し、その後は仕事を持たない

脱・中高年民主主義なくして、日本の人口の未来なし

「専業主婦世帯は子どもが多い」という誤解―アンコンシャス・バイアスが招く止まらぬ少子化(2023年8月28日・研究員の眼)でも解説したが、2015年、2020年の国勢調査の結果を分析した結果でも、専業主婦世帯より共働き世帯のほうが、18歳未満の子どもが多い。

かつての若者ではなく、今どきの若い男女からすれば、理想でもない結婚形態に致し方なく縛られるよりも、理想に近い結婚形態にある2人において幸福度が高くなるのは当然で、その結果授かる子どもが多くなるのも一向に不思議ではない。

そうであるにも関わらず、筆者のもとには専業主婦をテーマにした分析になると敏感に反応して、「かわいそうに、若い女性は、本当は働きたくないのだ。みんな専業主婦がいいのだ」「働くといってもパートが多いんだからパートが理想なんだ」といった匿名メールがエビデンスもつけずに送られてきたり、「一体どこのデータソースだ」(全数調査の国勢調査)といった問い合わせがあったりした。

ここまで強固な思い込みの前提には、高齢化社会特有のアンコンシャスなモラルハラスメント(中高年民主主義)がある。

かつての若者の生き方を誰も否定はしていない。その時代にはその時代にあった生存戦略がある。

温暖化した地球でかつてマンモスが滅びたように、その時代にあった生存戦略を持つものが生き残り、適合できないものは滅びゆく。

自己のライフコースへのノスタルジーを気に掛けるよりも、人口少数派となった今の若者の気持ちに、人口多数派の中高年がどれだけより添えているのか、しっかり考えてほしい。

人口サステナビリティは、若年層の婚姻増にかかっていることは統計的に間違いがない。

だからこそ、確証バイアス、前例主義バイアスで若者を声の大きな中高年が代弁することがないように啓発していきたい。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野馨南子

※記事内の「図表」に関わる文面は掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。