3. 教育で求められる「制度・意識・実践」の転換

これまでの学校教育では、AIの活用に対して慎重な姿勢を取り、「何を規制するべきか」という視点が中心となっていた。しかし、AIが社会のあらゆる場面で活用されるようになりつつある今、教育もその流れに対応し、「どう活用するか」という前向きな視点へと転換する必要がある。これを実現するためには「制度・意識・実践」という3つの視点からのアプローチが求められる。

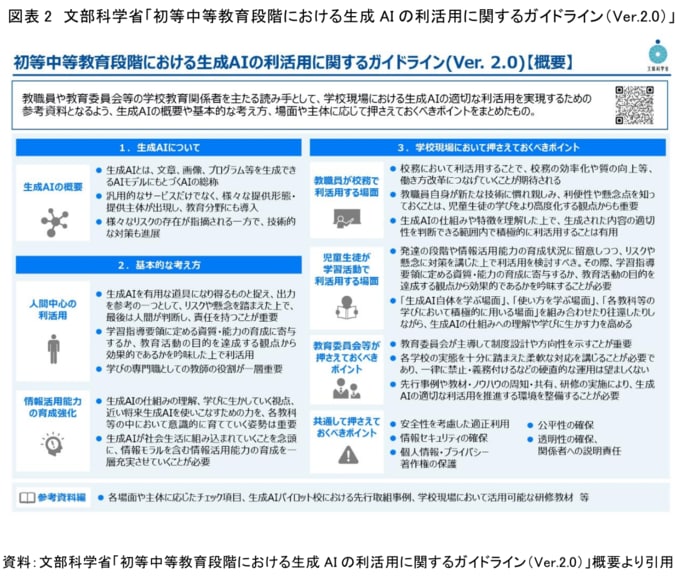

まず「制度」として、文部科学省が2024年12月に公表した「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」が重要な役割を果たすだろう。

このガイドラインは、生成AIを教育活動の補助的なツールとして位置付け、児童生徒による活用は教員の指導のもとで行うこと、出力された情報の真偽を自ら検証する力を育むことを強調している。これは、AIを使いながらも教育の本質を守るための枠組みであり、規制から活用への転換を支える制度的な基盤となる。さらに、ガイドラインは教員による授業準備や教材作成、校務の効率化などにもAIを活用することを推奨しており、教育活動全体の質向上を目指している。こうした制度的な整備は、教育現場におけるAI活用の「効率性」と「安全性」を担保するものであり、教員の不安を緩和する効果も見込める。今後は、このガイドラインの内容をより具体的な実践に落とし込むための補助教材や研修プログラムの充実が求められる。

次に「意識」として、教員や保護者、教育行政の関係者がAIに対する認識を変えることが不可欠である。AIは「ずるい道具」ではなく「学びを支える道具」であるという理解が必要であり、そのためにはまず教員自身がAIを使いこなし、その教育的価値を実感することが重要だ。教員がAIを活用することで、児童生徒に対しても適切な指導が可能となり、AIを使うことが「不正」ではなく「学習の一環」であるという認識が広がるだろう。また、保護者に対しても、AIの教育的意義や安全性について丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠である。保護者がAIに対して

過度な不安を抱いている場合、家庭での学習支援に支障をきたす可能性があるため、学校と家庭が連携してAIの適切な活用を促すことが求められる。意識の転換は一朝一夕には実現しないが、継続的な対話と情報共有を通じて、AIを「子どもの成長を阻むもの」ではなく「教育をより良くするサポーター」として捉える文化を育むことが大切だ。

最後に「実践」では、学校現場での具体的な活用事例の蓄積と共有が鍵となる。作文の構成支援や英語の対話練習、探究学習での情報収集など、児童生徒による生成AIの活用はすでに一部の学校で始まっている。こうした実践を通じて、授業と校務の両面におけるAIの教育的価値が具体的に示されることで、AIに対する規制を優先する姿勢から脱却し、活用への理解が深まるだろう。また、学校間での事例共有や教員同士の学び合いを促進することで、AI活用の知見が広がり、教育現場全体をより良くすることにもつながるのではないか(注4)。

このように、制度の整備、意識の醸成、実践の蓄積という3つの視点が相互に連携することで、学校教育はAIについて「どう規制するか」から「どう活用するか」へと転換することが可能となる。この転換は、教育に新たな技術(ICT)を導入することにとどまらず、教育の本質を問い直す契機でもあり、AIと共に学ぶ時代にふさわしい教育の姿を模索するための第一歩になる。