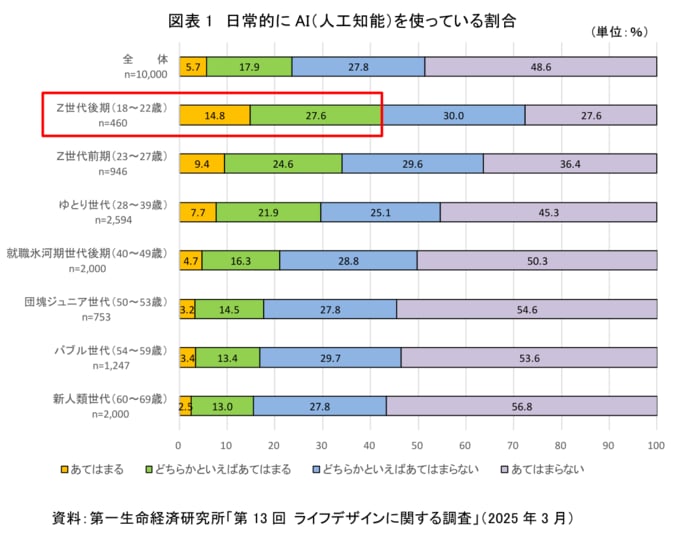

1. 「日常的にAIを使っている」割合はZ世代が最多

2025年3月、第一生命経済研究所が全国の18~69歳の10,000人に対して実施した調査によると、「日常的にAI(人工知能)を使っている」について、「あてはまる」と「どちらかというとあてはまる」とした割合の合計は、全体で23.6%だった。AIに関するニュースなどを頻繁に目にするようになったが、社会全般ではまだ日常的なAI活用には至っていないようだ。

一方、本調査で、AIの日常的な利用は世代ごとに違いがみられる。特にZ世代後期(18~22歳)では、「あてはまる」と「どちらかというとあてはまる」の合計割合は42.4%に達しており、全体と比べると20ポイント近く高い。

世代ごとにみると、「日常的にAI(人工知能)を使っている」について、「あてはまる」と「どちらかというとあてはまる」の合計割合が全体を下回っているのは40~60代(就職氷河期世代後期・団塊ジュニア世代・バブル世代・新人類世代)である。Z世代後期との差は、いずれも20ポイントを超えている。本調査には18歳未満の、いわゆる「α世代」は含まれていないが、α世代はZ世代後期よりもさらに「日常的にAIを使っている」割合は高いことが予測される。

これらが示唆することは何か。それは、学校教育におけるAIの向き合い方について、40代以上の教える側(教員)と若い世代の教えられる側(児童生徒)との間に、大きなギャップが生じる可能性があるということである。

2. 「どう活用するか」ではなく「何を規制するか」が優先される学校教育

そもそも学校教育におけるICT活用は、どの程度進んでいるのだろうか。学校におけるICT活用の代表的な施策といえば、学校内に高速ネットワークを整備し、児童生徒1人に1台の端末を配備する「GIGAスクール構想」である。当初は2019年度から5年かけて順次ハード面を整備する予定だったが、コロナ禍によってオンライン授業に対応する必要性が高まった。文部科学省の調査によると、2021年度には、全国の公立の小学校等の96.2%、中学校等の96.5%で、全学年または一部の学年で端末の利活用を開始した。

一方で、学校に端末が整備されても、必ずしも授業で使われていないという現状が浮き彫りになっている。経済協力開発機構(OECD)の調査によると、日本の小・中学校における各教科の授業でのICTの利用頻度は、OECD諸国の平均と比較して低い傾向にある。端末が整備されても活用が進まない要因の1つに、学校現場や教育行政では「どのように端末を活用するか」ではなく「何を規制するべきか」についての議論が優先されることが指摘されている。

学校教育において「どう活用するか」よりも前に「何を規制するべきか」についての議論が優先されがちな状況は、AIについても同様だ。学校でAIの活用に慎重な姿勢が取られる背景には、教育的な懸念がある。たとえば、AIによって作文やレポートが自動生成されることで、児童生徒が自ら考える機会を失うのではないかという指摘がある。また、AIの出力には誤情報が含まれる可能性があり、それを無条件に受け入れることは教育的に望ましくない。さらに、著作権や個人情報の問題もあり、教育現場としてはAIの活用に慎重にならざるを得ないようだ。

たしかにこうした懸念は重要であり、無制限なAI利用が教育の質を損なう可能性は否定できない。だからといって、規制が重視される対応では、子どもたちがAIを正しく使いこなす力を育む機会も奪ってしまいかねない。AIは、現在すでに企業などで利用が急速に拡大している他、今後は社会全般でも不可欠なツールとなることが予想される。そのため、学校教育で「AIの活用を規制する」ことは、前述のように、日常的にAIを使っている割合の高い若い世代とのギャップを生じさせるだけでなく、社会人になる将来に向けた準備を怠ることにつながる恐れもある。教育の役割は、子どもたちがAIを使って「考える力」や「判断する力」、「創造する力」などを育むことであり、AIを排除することではないはずだ。