シニアが挙げる子との同・近居のメリット

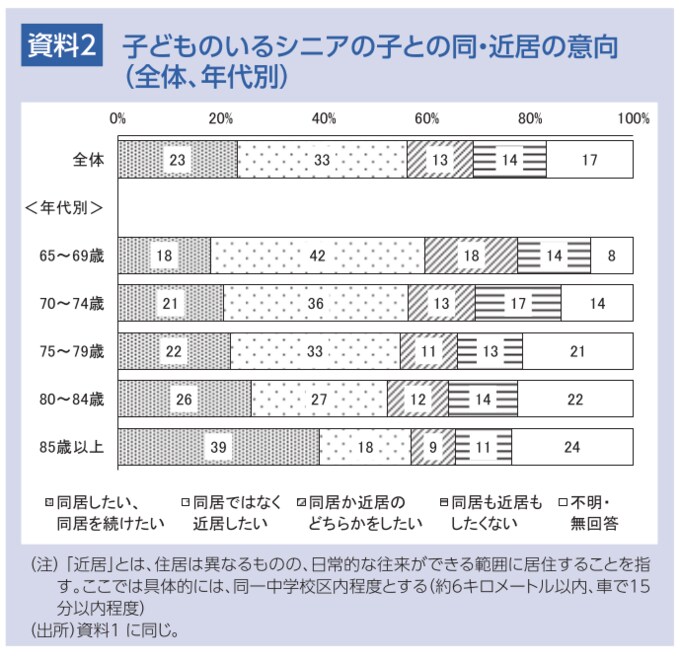

なお、この調査では先の設問とは別に、子との同・近居を望むかどうかについて直接たずねている。

その回答結果では、同居、近居、いずれかを望むとした人が全体の約7割を占め、総じて同・近居に肯定的な回答が多い。

また、同・近居のメリットに関して、85歳以上のシニアでは「自立した生活ができなくなった場合に世話をしてもらえる」を挙げる人が多い一方、若いシニアでは少ない。

どの年代でももっとも多い理由は「ちょっとした手助けが必要な場合に安心して過ごせる」となっている。

年齢や心身の変化等にともなって、シニアの気持ちが変化することもあるが、現状、若いシニアでは、同・近居の場合を含め子世代の世話だけを受けることは望まず、医療・介護保険制度や自助による預貯金等の利用を前提に外部サービスを利用しながら生活したいと思っている人が多いのではないか。

実際、子世代との同・近居の意向についてたずねた先の設問において、若いシニアでは「同居ではなく、近居したい」と答えた人が多い。

一般には近居のほうが、互いの生活ペースを確保したり、相手のライフスタイルを尊重しやすいと考える人が多く、交流機会や支援にかかわる関係を子世代の希望や選択に委ねやすいからだろう。

おのおのが経済的に自立し、それぞれが生活空間を確保しながら、互いに必要としなければ積極的な関係構築や交流・支援機会をもつ必要はなく、必要な場合には可能な範囲で協力しやすい。

そのうえで、自身の生活や介護に関しては外部サービスの利用を前提にできるだけ自立して送りたいとの考え方があると考えられる。

若いシニアにみられる「積極的な同・近居の忌避」

他方、同・近居志向に比べると選択割合は低いものの、「同居も近居もしたくない」との回答も若いシニアほど高い傾向にある。

このなかには、子世代には親の生活をあまり意識することなく生活してほしいとする親の「積極的な同・近居の忌避」志向が含まれるのではないか。

親にとって、子世代が近くに住んでいること、いざというときに手助けを得られると感じられることは、加齢とともに安心感や心強さにつながる。

一方で、自身が年齢を重ねたり手助けが必要な場面が増えれば、近くにいる子世代に心配や負担をかけてしまうと考えるシニアもいるだろう。

子どものいるシニアの中には、子に頼ることなく自身の老後を完結できたらとの思いを抱く人もいると考えられる。

このようなシニアが、健康面や経済面への自助的な備えを進める動きが、今後さらに広がるのではないか。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 北村 安樹子)