260兆円のうち50%が“外貨建て資産”

みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト 唐鎌大輔さん:

“外物”(そともの)というのは外貨建ての資産のことです。

要はGPIFのポートフォリオにおける、外貨建て資産の割合が、大きいのではないかという事を、アメリカ側が指摘しているわけです。

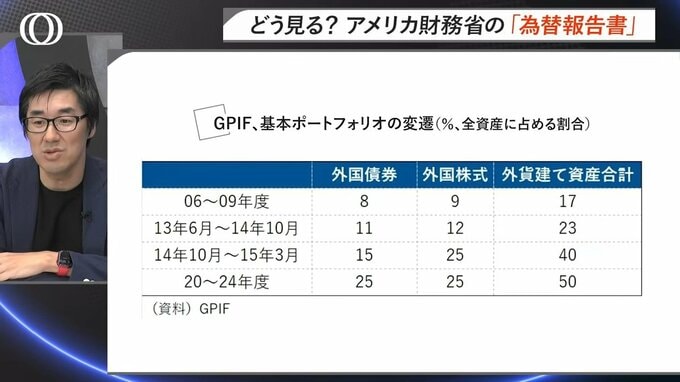

GPIFのポートフォリオについて振り返ってみると、2006年から2009年度までは17%にとどまっていたのが、その後、どんどん割合が増えていき、2020年から2024年度までには50%にまで拡大しました。

とりわけ2014年10月から2025年3月までに、外貨建て資産の割合が、23%から40%に引き上げられたのは大きな話題となりました。

というのも当時、日銀総裁だった黒田さんが、いわゆる“ハロウィン緩和”を決断した同日に、このポートフォリオ変更が発表されたからです。

いずれにせよ長い月日を経て、GPIFのポートフォリオの約半分が、外貨建て資産になりました。

また、GPIFを事実上のベンチマークとしている主要3共済(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)の運用残高をあわせると、総額で約300兆円にもなります。

なので、仮にGPIFがポートフォリオを変更すれば、為替の需給にも影響が考えられます。

単純に10%の変更で、約30兆円が動くという事になるわけですから。