お金の話をより身近に

以上の調査結果を整理すると、若者の投資は確実に拡大しており、まずは全世界株式に投資するインデックスファンドから新NISAを始める傾向がみられた。

それを踏まえ、「とりあえずインデックスファンド」の次のステップに向けた、新NISAの今後の展望について3点述べる。

1点目は、ライフデザインに基づく投資促進である。

これまで日本では個人の投資が進まなかったため、新NISAをきっかけに投資が広がるのは良い傾向である。実際に始めてみることで、金融リテラシーの向上も期待できる。

一方、資産形成は、自身の経済状況やライフデザインに合わせて、貯蓄や投資の配分・方法を柔軟に選択し、必要に応じてその方針を見直すべきものである。

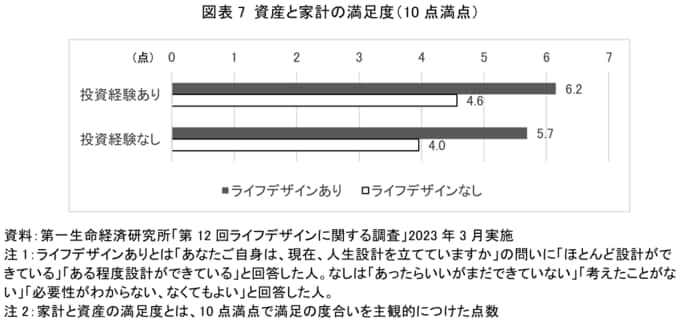

当社の調査では、ライフデザインができていて、さらに投資をしている人において、家計と資産への満足度が最も高かった。

今後、ライフステージの変化に応じて金融商品の追加や見直しを図るためにも、ライフデザインを立て「いつまでに何の資金が必要なのか」を明確にすることが第一歩となる。

2点目は、社会を育てる投資である。

日本証券業協会の「個人投資家の証券投資に関する意識調査」(2024年10月)によると、20代~30代の個人投資家でESG投資を知っている人は47.3%、うち実際に投資したことがある人は8%であった。

投資家以外も含めると、認知度はさらに下がるだろう。

一般的に、Z世代は社会貢献意識が高いといわれており、ESG投資との親和性は高いと考えられる。

ESG投資に限らず、未来社会に役に立つ取り組みを行っている企業を、投資という形で支援する、自分の手元資金とともに社会を育てる、といった考え方を広めていくことが、今後の資産形成と持続可能な社会の発展に寄与するだろう。

3点目は、魅力ある国内企業の創出である。2001年に「貯蓄から投資へ」が政府の方針として初めて打ち出された際、その主な狙いは成長分野への投資資金を拡大し、リスクマネーの供給を促進することであった。

現在は、個人の資産形成の側面が強調されているが、従来の目的も我が国の経済発展にとって依然として重要である。

今後、若者において昇給などにより余剰資金が増えた際に、国内企業はその資金を呼び込む必要がある。

そのためには、企業は、成長性に期待ができる魅力的な事業を立ち上げ、投資をしたいと思ってもらえるように努めるべきであろう。

また、わかりやすい情報発信や媒体の多様化など、IR(インベスター・リレーションズ)を工夫し、若者向けのアプローチが求められる。

さらに、株式投資は投資信託よりもリスクが高い傾向にあるため、どの程度の資金で始めるべきかや、投資先の選び方などを理解するために、より充実した金融経済教育が必要であろう。

長らく日本では、人前でお金のことを話すことはタブー視される傾向があり、お金儲けに否定的なイメージも根強かった。

こうした感覚が、金融教育や金融リテラシーの向上を遅らせたとの見方もある。新NISAの広がりにより、「NISAやってる?」をきっかけに、同僚や友人とお金の話がしやすくなったように思う。

もちろん、詐欺や誤情報には注意が必要であるが、お金について話す場が増えることは、自身の知識や考えを整理する機会にもなり、望ましいことである。

制度開始から1年半経った新NISAの功績の一つは、これまで敬遠されがちだったお金の話を身近なものにしたことではないだろうか。

一過性のブームに終わらせず、持続的な資産形成や経済発展に向けた基盤づくりが進むことを期待する。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 鄭美沙)