現金の未来は?消滅する?

次に先行きについて考えた場合、現金需要に対する逆風は続きそうだ。

まず、日本のキャッシュレス化は今後も続くだろう。

キャッシュレス化が進展してきたとはいえ、日本の比率はまだ4割に過ぎず、国際的には低いうえ、今後もキャッシュレス事業者によるサービス拡充がキャッシュレス化を後押しすると見込まれるためだ。

また、物価の上昇も継続しそうだ。

現在の高い上昇率は次第に収まるものの、構造的な人手不足を背景とする企業による「賃上げ→価格転嫁」の動きは一定程度定着すると見込まれるためだ。

従ってデフレに逆戻りする可能性は低い。硬貨預け入れ手数料の行方は不明だが、今後も少なくともキャッシュレス化と物価上昇が現金需要を抑制し続けると考えられる。

それでは、将来、現金という存在自体が消滅するのだろうか?

その点については、キャッシュレス決済と比べた場合の「現金の優位性」について考えることが手掛かりになる。

(1) 使用不能になるリスクが低い

まず、現金の優位性としては「使用不能になるリスクが低い」ことが挙げられる。

災害などで電源を喪失した場合、キャッシュレス決済は使用不能になる可能性が高い。

また、キャッシュレス決済は常にシステム障害による使用不能化というリスクも抱えている。

一方で、現金は電源が無くても使用可能でシステム障害とも無縁であり、いざという時に頼りになる側面がある。

(2) 技術的・経済的ハードルが無い

また、現金には「技術的・経済的ハードルが無い」という優位性もある。

キャッシュレス決済の主力はコード決済とクレジットカードだが、コード決済を利用する場合はスマホなどのIT機器を使いこなす一定の技術(スキル)が必要になり、必ずしも全員が当てはまるわけではないものの、高齢化するにつれてハードルは高くなりがちだ。

スマホを保有するコストを負担できるという経済的なハードルもある。

一方、クレジットカードの場合はITスキルこそ求められないものの、発行にあたってカード会社の審査を通らないとならないという経済的ハードルがある。

(3) 使いすぎる心配が少ない

現金には「使いすぎる心配が少ない」という利点もある。

キャッシュレス決済のうち、クレジットカードやコード決済(クレジットカードに紐づけた場合)はいつでも限度額まで使えてしまうため、使いすぎる恐れがある。

基本的に後払いなので、一時的に借金を負うことになるとも言える。

一方で、現金は新たに引き出さない限り、財布に入っている分しか使えないため、使い過ぎを防ぐ効果がある。

使用時に現金と言う実物が手を離れることで、「お金を使っている」という実感が湧きやすいことも、使い過ぎの抑制に寄与しているのかもしれない。

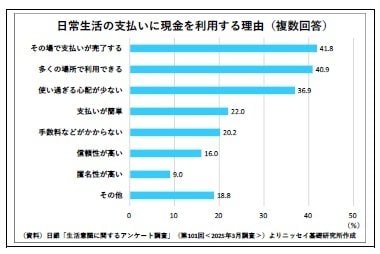

実際、日銀の生活者に対するアンケート調査でも、「現金を利用する理由」として回答者の4割弱が「使いすぎる心配が少ない」ことを挙げている。

(4) 匿名性が高い

現金には「匿名性が高い」という優位性もある。

キャッシュレス決済を利用した場合にはシステム上に「誰が、いつ、どこで、何に使ったか」という履歴が残る。

キャッシュレス事業者側からすれば、その情報にこそ価値があるのだが、それを快く思わない消費者もいる。

サイバー攻撃によって自分の購買データが外部に流出するリスクを不安視する人もいるだろう。

実際、前述のアンケート調査でも、現金を利用する理由として「匿名性が高い」点を挙げる回答が約1割存在している。

(5) 贈答や冠婚葬祭などの場面に適している

さらに、現金には「贈答や冠婚葬祭などの場面に適している」という強みもある。具体的には、お年玉や小遣い、お祝儀、香典、賽銭などだ。

最近では、キャッシュレスでやり取りする事例も一部見受けられるものの、「実物があり、気持ちが込めやすい」ことから、現金でのやり取りを望む人も多いと考えられる。

以上のように、キャッシュレス決済と比べた場合に現金が優位性を持つ点は複数あることから、現金需要は根強く残り続ける可能性が高い。

なかでも、「使用不能になるリスクが低い」点と「技術的・経済的ハードルが無い」点は現金の持つ根本的な強みと言える。

将来、仮に「電源が不要でシステム障害のリスクが無く、誰でもごく容易に使える支払い手段」が開発されて普及すれば、現金の存在消滅に繋がり得る。

ただし、そのような手段を開発する難易度は非常に高いとみられ、少なくとも感覚的にイメージできる今後百年位の間は難しいのではないだろうか。

従って、今後もキャッシュレス化や物価上昇を受けて現金が使われる機会は減っていくものの、現金自体は根強く残り続け、次第に、より限られた場面・限られた人が使うものになっていくと考えられる。

また、現金という存在が残る以上は偽造防止措置が必要になるため、今後も定期的に偽造防止技術を高めた新紙幣・新硬貨が発行され、その都度人々の注目を集めることが予想される。

(※なお、記事内の注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください)

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 経済研究部 主席エコノミスト 上野剛志)