世帯構造変化が与える家計消費額への影響~2025年頃をピークに減少、2050年には現在より1割減

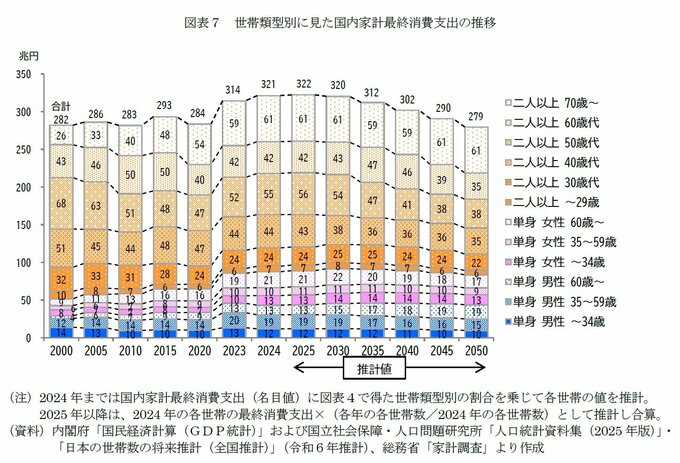

さて、世帯構造が変わることで家計消費に占める各世帯の割合も変わるわけだが、家計消費額全体で見るとどのように推移するのだろうか。下記の手順にて、家計消費額を推計した。

(1) 2024年までは、内閣府「国民経済計算(GDP統計)」の国内家計最終消費支出に対して、世帯類型の割合を乗じて、各世帯の年間消費額を算出する。

(2) 2025年以降は、各世帯について2024年の値を基に世帯数の増減を考慮して推計し、各世帯の年間消費額を算出し、合計値を得る。

その結果、国内家計最終消費支出は2025年頃をピークに減少に転じ、2045年には300兆円を下回り、2050年にはピーク時より約15%減少する。なお、二人以上世帯の消費は現時点をピークに減少傾向を示すと見られるが、単身世帯では2030年頃、60歳以上の高年齢世帯、高年齢の単身世帯では2045年頃まで増加傾向が続く見通しである。

ところで、冒頭で示した通り、人口は2010年頃に、世帯数は世帯のコンパクト化の進行により2030年頃にピークを迎え、その後は減少に転じる。一方で、国内家計最終消費支出のピークは2025年頃と見込まれ、人口や世帯数のピーク時期とはズレが生じている。

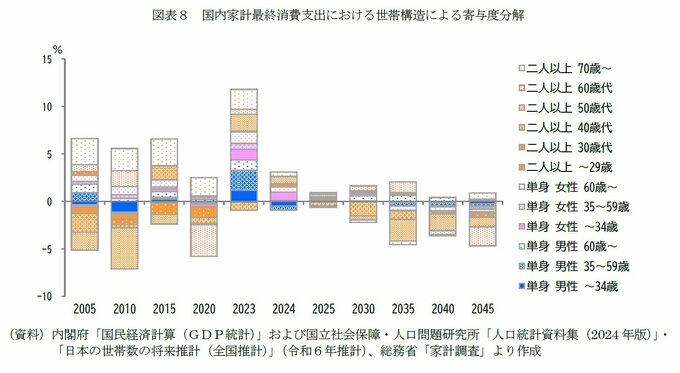

この要因を詳しく見るために、国内家計最終消費支出の増減を世帯類型別に寄与度分解したところ、これまでの消費支出の増加には、二人以上の高年齢世帯や単身世帯が主に寄与していたことが分かる。

しかし、今後は、全体的に減少への寄与が増加への寄与を上回るようになる。

特に、40歳代・50歳代の二人以上世帯が消費減少に大きく寄与するほか、30歳代および若年単身世帯も減少要因として顕在化していく見込みである。

つまり、これまでは、高齢夫婦世帯や単身世帯といった世帯人員の少ない世帯が増加することで、消費がかさむ効果が生じていた。

これは、世帯人数が少ないほど一人当たりの家賃や食費などの固定的支出への負担感が相対的に高くなり、家計の効率性が低下するためだ。

こうした影響が、人口減少による消費の縮小効果を上回った結果、国内家計最終消費支出はこれまで増加傾向を示していたが、2025年以降、世帯当たりの消費額が大きい40~50歳代の家族世帯が減少に転じることで、消費減少効果が拡大し、世帯のコンパクト化による消費押し上げ効果を上回るようになる。

さらに2030年以降は、総世帯数そのものが減少に転じるため、国内家計最終消費支出は本格的な減少局面に入っていくと見込まれる。

なお、本稿の推計では、各世帯の消費額は2024年水準で一定とし、世帯数の変化のみを考慮している。

そのため、賃上げの波及などにより個人消費の回復が進めば、将来的な推計額は上振れる可能性がある。

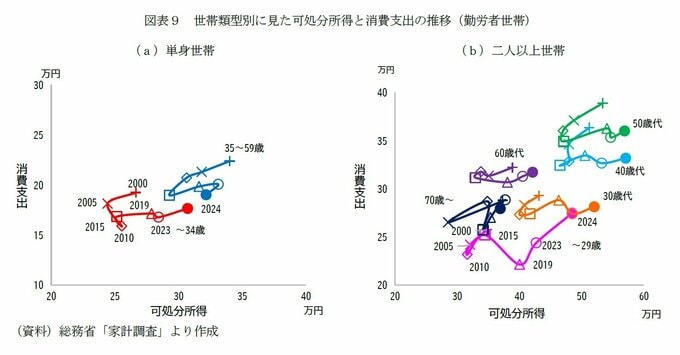

一方で、世帯当たりの可処分所得は2015年前後を底に足元では増加傾向にあるものの、2020年以降は消費支出が減少している世帯類型も多い。

さらに、コロナ禍以前から若年層を中心に消費性向の低下が指摘されていた点なども踏まえると、将来的な国内家計最終消費支出は、今回の推計値を下回る可能性も否定できない。