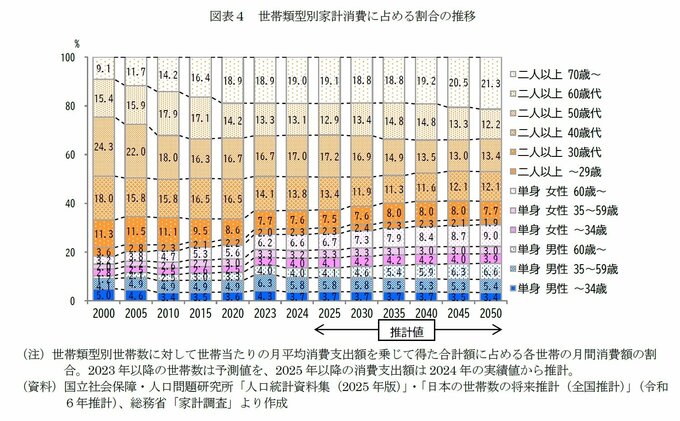

世帯構造の変化が家計消費へ与える影響

家計消費における世帯構造の変化~2050年には単身世帯が3割超、60歳以上の世帯が半数へ

ここからは世帯構造の変化が家計消費額にもたらす影響を捉える。

まず、下記の手順にて、各世帯の消費額が家計消費額全体に占める割合を求め、世帯構造の変化によって家計消費に占める各世帯の割合はどのように変わるのかを分析する。

(1) 各年の世帯類型別世帯数(二人以上世帯と単身世帯の世帯主の年齢階級別世帯数1)に対して、総務省「家計調査」から得た世帯当たりの月平均消費支出額を乗じ、各世帯類型の合計消費額を求める。2025年以降の世帯数は予測値、消費額は2024年の値を用いて推計する。

(2) (1)で得た各世帯の月間消費額を合計し、合計値に占める各世帯の月間消費額の割合を算出する。

推計の結果、2024年では、二人以上世帯の消費額が家計消費全体の7割強を占め、単身世帯は3割弱にとどまっている。しかしその後は、二人以上世帯の割合が徐々に低下し、単身世帯の割合が上昇することで、2040年頃には二人以上世帯が7割を下回り、単身世帯は3割を上回る見通しである。

また、二人以上世帯・単身世帯のいずれにおいても、高年齢世帯の消費額が占める割合は今後、さらに高まっていく。

2010年頃までは両世帯を合わせた60歳以上の消費額の割合は全体の4割未満であったが、その後は4割を超え、2050年にはおよそ半数に達する予測である。

なお、60歳以上の高年齢の単身世帯に限ると、2020年頃までは全体に占める割合は1割だったが、2050年には15%を超える見通しである。

なお、2020年から2023年にかけて段差が見られるが、これにはいくつかの要因が考えられる。

第一に、2020年までの世帯数は実績値であるのに対し、2023年以降は予測値であること、第二に、2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大により全世帯で消費額が減少したが、とくに単身世帯への影響が大きかったことがあげられる。

実際、消費額の変化を見ると、二人以上世帯では2019年から2020年にかけて▲5.3%の減少、2020年から2023年にかけて+5.8%の回復となっている。

一方、単身世帯では同期間でそれぞれ▲8.1%、+ 11.4%と、より大きな変動が見られた。

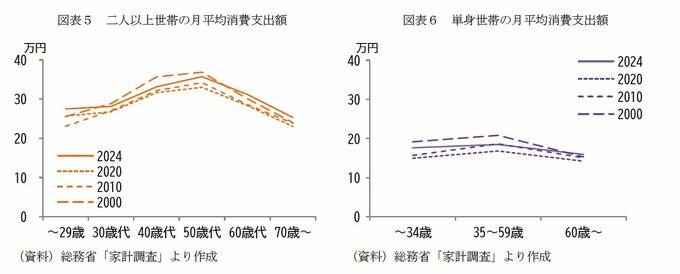

ところで、単身世帯が家計消費に占める割合(2020年では22.9%)は世帯数に占める割合(同38.0%)と比べて低いが、この理由は、(1)単身世帯は二人以上世帯と比べて世帯人員が少ないため世帯あたりの支出が小さいこと、(2)単身世帯では支出額が比較的大きい壮年世帯の占める割合が低いことによる。

(1)については、2020年の二人以上世帯の1世帯当たり人員数は平均2.21人であり、消費支出額は月平均277,926円だが、単身世帯では150,506円である(参考までに2024年の消費支出額は二人以上世帯300,243円、単身世帯169,547円)。

(2)については、二人以上世帯では1世帯当たりの人員数の増加に伴い 40~50歳代で、単身世帯では35~59歳で消費支出額が膨らむ傾向があるが、35~59歳の壮年世帯が占める割合は二人以上世帯では44.1%、単身世帯では38.7%である(2020年)。