(ブルームバーグ):日本の政界は、かつてない局面に突入した。与党・自民党の連立政権から公明党が離脱し、26年にわたって政権の安定を支えてきた枠組みに終止符が打たれた。

これを受け、自民党初の女性総裁として10月初旬に選出された高市早苗氏が、重大な岐路に立たされている。日本初の女性首相として歴史を塗り替える可能性もあれば、戦後で最も脆弱(ぜいじゃく)な政権となるリスクもあり、首相就任自体を逃す可能性すらある。

この混乱は、すでに日本経済が厳しい状況に直面している中で起きた。持続的なインフレ、トランプ政権からの対米投資拡大圧力、膨らみ続ける財政赤字といった課題に加え、老齢化が進む中でのことだ。連立崩壊は金融市場にも衝撃を与え、円相場は乱高下し、日本経済の先行きや日銀の対応、そして次なる首相の行方に投資家の不安が広がっている。

どのように連立は崩壊したのか

公明党は10日、突如として連立離脱を表明した。決裂の引き金となったのは、自民党による政治資金スキャンダルへの対応を巡る不満だった。公明党は自民党が国民の信頼回復に十分な措置を講じていないと批判。さらに、高市早苗総裁が、スキャンダルに関与した議員をこれ以上処分しないと明言したことで、状況は一段と悪化した。

分裂直前の緊迫した会談では、公明党の斉藤鉄夫代表が高市氏に対し、企業・団体献金の規制強化の提案を支持するかどうかを問いただした。高市氏が判断の猶予を求めると、斉藤氏はその場で連立離脱を宣言。四半世紀続いた連立政権は、こうして幕を閉じた。

高市氏に残された選択肢は

高市氏が再協議を望んだにもかかわらず、公明党の斉藤代表は交渉継続を拒否。今後の選挙で自民党候補を支援せず、高市氏の首相就任にも協力しない姿勢を示した。ただ、個別の政策に関しては協力の余地を残している。

これにより、自民党は効果的な政権運営という点で厳しい課題に直面している。自公連立はすでに衆参両院で過半数を失っており、今や国会ははるかに不安定な場となった。高市氏にとっても、法案の成立や予算案の承認、改革の推進は一段と困難になる。

自民党が衆議院で過半数を確保するには、複数の野党の協力が不可欠だ。衆議院は参議院での否決を覆せる強い権限を持つため、同院での多数確保は極めて重要となる。

現在、自民党は衆議院で過半数に37議席、参議院で25議席が不足しており、公明党の協力が得られない中では、日本維新の会と国民民主党の両党の支援がなければ国会運営が立ち行かない状況だ。

維新は衆議院に35議席、参議院に19議席を保有。国民民主は衆議院に27議席、参議院に25議席を持っている。

高市氏が次の首相に就任する可能性は依然として高いのか

野党勢力が分裂していることから、国会での首相指名選挙では自民党総裁である高市氏が優位に立つとみられている。首相に選出されるには絶対過半数は必要ない。いずれの候補も過半数に届かない場合は、上位2人による決選投票となる。この仕組みの下では、最大勢力である自民党の候補が勝利する可能性が高い。

ただし、政界の勢力図が流動的である今、高市氏が確実に勝てるとは限らない。国民民主党の玉木雄一郎代表が「台風の目」になる可能性もある。国民民主党は比較的小規模な政党だが、公明党が連立を離脱する前から、最大野党の立憲民主党が玉木氏を支持する可能性を示唆していた。

玉木氏は公明党に政策面での共通点を既にアピールしている。さらに、立憲民主と国民民主はかつて同じ政党に属していた経緯があり、その歴史的背景も両党の連携を現実的な選択肢とする要因となり得る。

政局混乱が意味することは

日本は今、政治的空白の中で国民の生活費高騰への不満が高まるという、極めて厳しい局面にある。インフレ対策として減税を行うべきかを巡る議論が過熱しているが、人気の高いこの政策は政府財政にさらなる圧力をかけることになる。

仮に高市氏が首相に就任しても、分裂した国会では経済対策の実行が難航する可能性が高い。追加の財政支出には補正予算が必要であり、これは国会の承認を要する。

外交面では、状況はかつてないほど切迫している。中国、ロシア、北朝鮮といった挑発的な国に囲まれ、日本の安全保障環境は戦後最も不安定だとされる。

さらに不確実性を高めているのが、日本にとって最も重要な外交関係である日米同盟だ。トランプ大統領が政権に復帰して以降、この同盟関係には再び緊張が走っており、日本政府が変動する国際情勢に的確に対応できるかどうかに疑問の声が出ている。

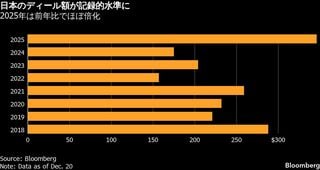

トランプ氏は10月下旬に訪日する予定で、日本のリーダーシップの弱さが表面化すれば、日米間の通商交渉における日本の立場が損なわれかねない。両国はすでに貿易協定に署名しているものの、柱である5500億ドル(約83兆円)規模の対米投資基金は、いまだ具体的に始動していない。

日本経済への影響

日本経済は今、長年のデフレから持続的成長モデルへの転換という岐路に立っている。高市氏は、故・安倍晋三元首相の側近として知られ、これまで金融緩和と積極的な財政出動を支持してきたが、最近ではその姿勢をやや軟化させている。ただし、政治の不確実性が高まる中では、特に日本銀行をはじめとする政策当局が果断な行動を取るのは一段と難しくなる。

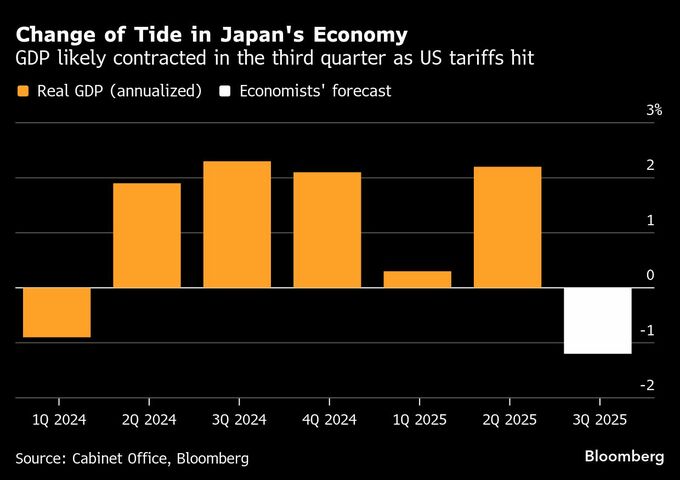

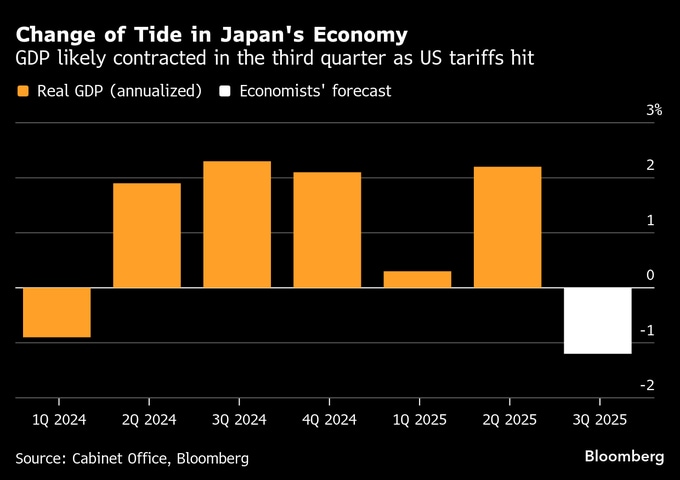

日本経済は第3四半期にトランプ政権による関税の影響を受けて、5期連続の成長から一転、マイナス成長に転じたとみられている。これは、高市氏が近く打ち出すとされる経済対策において、追加的な財政支援の根拠となる可能性がある。とはいえ、長期的には根強いインフレや通商摩擦の激化など、高市氏が直面する課題は山積している。

最終的に、こうした政治の混乱は日本経済や金融市場にとって好材料とは言えない。公明党の連立離脱が伝わると、円相場は乱高下した。円安がさらに進行すれば、財務省・日銀が為替市場への介入を迫られる可能性もある。一方で円高に転じれば、輸出企業の業績見通しに影響するため、株式市場に波及する恐れもある。

債券市場も圧力を受けている。超長期債の利回りは上昇傾向にあり、高市氏が財政規律よりも歳出拡大を優先するのではないかとの懸念が背景にある。すでに膨らんでいる日本の債務残高に対する不安が、さらに強まる可能性もある。こうした懸念は、高市氏が野党の支持を得るために減税などの譲歩を迫られた場合、一段と強まることになりそうだ。

原題:What the Collapse of Ruling Coalition Means for Japan: QuickTake(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.