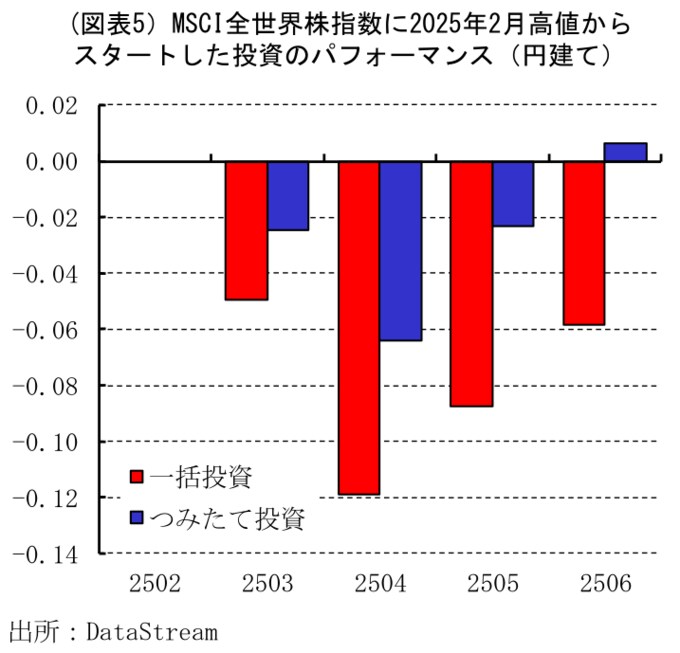

最高値から運用を始めてしまっても、積立運用ならすでに含み益の可能性

しかし、投資を始めたタイミングがたまたま悪いタイミング、たとえば同指数が高値をつけたとき(2025年2月18日)であった場合、直近での円建てでの損益は一括投資では▲5.8%と、含み損となっている。

これに対し、つみたて型(高値時を起点とし、翌月以降は月初に同額ずつ投資するケースを想定)の場合は円建てで+0.7%の運用益が出ている。

このように、相場が不安定な局面においても、時間の分散運用ともいえる積立運用では好結果を残している。ただし、3月から4月上旬にかけての下落局面においては含み損が拡大しており、含み益に転じるまでは数ヶ月かかっている。この間に慌てて売却していれば、運用して資産を減らす結果となっていた。

過去を振り返れば、下落相場はいつまでも続くわけではなく、反転して上昇に転じる局面も出てくる。つみたて型の投資の場合、相場が下落している局面では平均買付単価が下がるため、保有資産が含み益に転じる水準(損益分岐点)も徐々に低下する。そのため、相場が反転して上昇に転じる局面では、一括購入した場合よりも早く含み益に転じることが可能となる。

トランプ関税相場の混乱はまだ終わったとは言えないが、一喜一憂しないことも重要

先行きに目を転じると、トランプ関税とその景気への影響がどうなるのかはまだ判明していない。関税交渉を終えたのは英国だけで、中国との関税引き下げについても、撤廃した115%の報復分を除けば最終的な結論が出るのは8月だ。目下、EUや日本との交渉が続いているが、米国から見て巨額の貿易赤字を抱えているEUや日本は、貿易黒字対象である英国と同様に関税を10%まで下げられれば“御の字”かもしれない。

また、EUの場合は、結果次第ではEU側が報復措置を講じる可能性もあり、米国との間で新たな報復合戦が始まるリスクもゼロではない。

しかし、長期の視点から見れば、世界の経済活動がこのまま長期間にわたって落ち込み、株価が下落し続けるとは考えにくい。特に積立運用の場合は下落局面で多くの投資を行うことになるため、評価損を限定的なものにとどめ、安定して利益を増やす長期投資に向いている。

つみたてNISAなどで積立運用をしている投資家の大半は、数年から数十年以上の長期投資による資産形成を目標としていると考えられるが、そうであればこそ短期的な下落などに一喜一憂しないことが重要だといえよう。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 シニア・フェロー 嶌峰義清)