また、この様なトイレサイネージの中でも、特に印象に残ったのが、「写真で一言ボケて(bokete)」のコンテンツである。

boketeは株式会社オモロキが運営する国内最大級のお笑いWebサービスで、利用者が投稿した画像や文字を「お題」とし、それに対して他の利用者がユーモアを競い合うという、大喜利形式のコンテンツプラットフォームである。

2008年8月のサービス開始以降、累計ボケ投稿数は1億件、アプリダウンロード数は750万件を超えるなど、長年にわたり高い人気を誇っている。

このboketeが、株式会社バカンの運営するトイレサイネージメディア「Unveil®」と連携し、オフィスや商業施設のトイレ個室内に設置されたモニターでコンテンツを提供していたのだ。

これは、「Unveil®」は、“POWER TO YOU~あなたにチカラを~”をコンセプトに掲げ、トイレという日常のプライベート空間を通じて、人々の悩みや情報への心理的な障壁を取り除くことを目的としている。

また「bokete」も、「誰かを楽しませたい人が居やすく、辛いことや悲しいことがあった時、心が少し和らぐ場所でありたい」と考えているため、トイレという一時的な静寂と内省の場において、「笑い」による感情の解放や気分転換を促すコンテンツは、両者のメディアコンセプトに合致するものと言えるだろう。

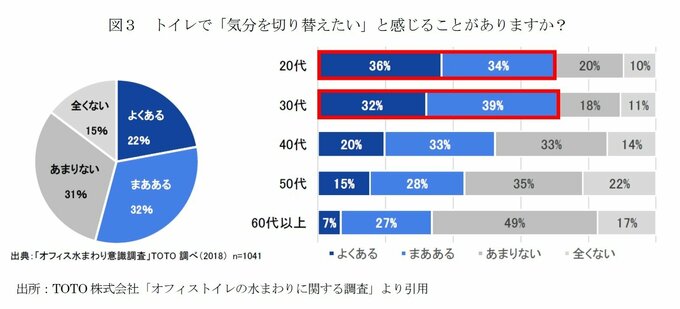

実際、トイレはオフィスワーカーにとって重要な“感情の切り替え”空間でもある。TOTO株式会社が行った「オフィストイレの水まわりに関する調査」によれば、全体の約50%、特に20~30代では約70%が、トイレを「気分を切り替えたい場所」として捉えている。

また、NordVPNが2022年1月19日から2023年5月20日にかけて、世界16か国(日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、オーストリア、スイス、スペイン、イタリアなど)の18歳以上の男女、合計1万6,000名(各国1,000名)を対象に行った「世界のトイレスマホ事情に関する国際調査」によると、日本では68%の人々が「トイレにスマートフォンを持ち込む」と回答しており、特に若年層にその傾向が顕著であることが明らかになった。

このようなデータからも分かるように、トイレは単なる生理的な場である以上に、現代人にとって一時的な“情報消費空間”であり、仕事の合間の“気分転換の場”でもあるのだが、トイレの中でスマートフォンを使用することは衛生的にいいとは言えないだろう。かといって、天井や床を眺めたり、ただドアを見つめているのも手持ち無沙汰感がある。

電車にせよ、トイレにせよ、移動する、あるいは用を足すといった目的のために一定時間滞在する必要がある場においては、能動的に情報を取得しようとしない限り、壁面や天井といった視界に映るものに意識を向けざるを得ないのだ。

こうした背景の中で、トイレ内サイネージが「ちょっとした娯楽」や「気分転換のきっかけ」として機能し始めているのは興味深い動向である。

静寂なき日常、「休むことなく消費」へと導かれている

一方で本来、トイレという空間は完全な個室であり、そこでスマートフォンを手に取り、SNSやゲームをすることは、ある意味で「自らの意思による情報取得」だった。

しかし、そこにサイネージが設置され、否応なく目に入る情報が流れ続ける環境が整えられたことで、私たちはさらに情報から逃れられない環境に置かれるようになっている。

言い換えれば、トイレでの静寂は失われ、嫌でも情報に触れなくてはならない、強制的に情報を処理する場にもなりつつあるのだ。

この変化は、現代の私たちがいかに無意識のうちに情報に取り囲まれ、かつその“距離”がどれほど縮まってきているかを象徴している。

現代社会は、必要な情報だけでなく「処理せざるを得ない情報」に満ちており、そこに無意識のうちに目に入る“雑音的な情報”までが加わることで、私たちの意識や注意力、そして思考の余白は、常にどこかで消費され続けているのかもしれない。

いまや日常のあらゆる場面が、「休む間もなく情報を処理し続ける空間」になりつつある。そしてそれは同時に、「休むことなく“消費”へと導かれる構造」に組み込まれていることを意味する。

サイネージが導く視線の先にあるのは、単なる情報や娯楽ではなく、その先に待つ“行動”や“選択”、そして“消費”なのだ。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬涼)