このように物理的な展開が進む一方で、視聴体験としては課題と思われる側面もある。

例えば、タクシーという密閉された空間においては、画面との距離が非常に近く、同一コンテンツが短時間で繰り返し再生されることから、視聴者にとっては煩わしさを覚えることもある。

特にビジネスパーソンのような高頻度利用者にとっては、この「繰り返し視聴の強制」がストレスとなることもあるだろう。

YouTubeなどの動画配信サービスでは、視聴者が自分のタイミングで広告をスキップするのが当たり前となっている中、タクシー内での「見せられる広告」は、情報提供というよりも“情報の押しつけ”として受け止められる危険性もある。

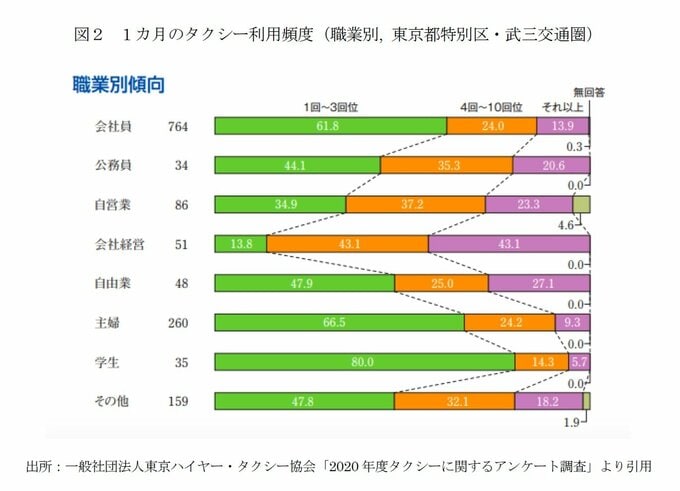

さらに内容面では、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の「2020年度タクシーに関するアンケート調査」によると、経営者層の86%以上が月に4回以上タクシーを利用しているという結果が出ており(4~10回:43.1%、11回以上:43.1%)、このような高利用層を考慮すると、都心部におけるタクシーサイネージでは、一般消費者向けの広告というよりも、法人向け、もっと言えば企業の意思決定層を対象としたBtoB広告が中心となっている。

また、電車とタクシーとではサイネージ視聴の前提が大きく異なる。電車内では、満員状態でスマートフォンを操作できないような“受動的な時間”に、画面をぼんやりと眺めるという形で自然と情報に触れる。

一方、タクシーでは平均乗車時間が約18分と長く、乗客はスマートフォンやノートパソコンを使いながら、能動的に時間を使う。

つまり、電車のサイネージが「無意識の情報消費」に適しているのに対し、タクシーでは視聴者の関心や嗜好により寄り添ったコンテンツ作りが求められるわけだ。

「東京はトイレの中でも映像が流れているのか…」

さて、筆者が今回このテーマで記事を執筆しようと思ったきっかけは、ある日偶然目にした“トイレ内のサイネージ広告”だった。

商業施設のトイレを利用した際、個室内が妙に明るく感じられ、覗いてみると、そこには小型のデジタルサイネージが設置されていたのである。「東京はトイレの中でも映像が流れているのか…」と、さすがに笑ってしまった。

調べてみると、それは株式会社バカンが展開するトイレ広告メディア「Unveil®(アンベール)」6によるものであった。

Unveil®は、東京都内のオフィスビルや商業施設を中心に、全国で11,800台以上が導入されている、国内最大級のトイレサイネージ広告ネットワークである。

東京だけでなく、関西・九州などの主要都市にも展開しており、20~50代の購買力の高い層に向けたBtoCマーケティングメディアとして注目を集めている。

せっかくの機会だったため、筆者も視聴してみたのだが、流れていたのは、商業施設というロケーションに即した店内セール情報やテナントの求人案内など、施設内で完結する情報が中心であった。

特に興味深かったのは、健康食品や医薬品などの「トイレという場だからこそ響く」ジャンルの広告が目立っていた点である。

トイレという静かで閉ざされた特殊な空間では、自然と自分の身体や生活と向き合う意識が高まりやすく、便秘改善やダイエット、消臭といった領域の商品の訴求に適しているだろう。

こうしたトイレ広告は、前章で述べたタクシーサイネージとは対照的である。タクシー広告がビジネスパーソンなどの特定層に向けたBtoB型の情報訴求であったのに対し、トイレサイネージは、商業施設に訪れる不特定多数の消費者(お客さん)――すなわちBtoC市場に対する情報発信を目的としている。

しかも、“個室”というプライベートな空間で、視線を奪うように配置されるサイネージは、街中の通行広告とは異なり、よりパーソナルで深い接点を築くことができる点でユニークである。